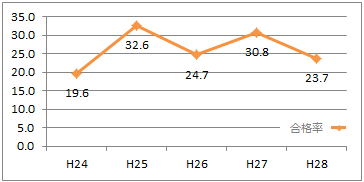

第3種の試験結果(平成24年~平成28年)を振り返ってみると、合格率は例年25~30%前後(平均値:26.28%)で推移しており、計算上は10人中2~3人しか合格しておらず、数値の上では、むしろ狭き門となっていることがわかります。

しかし、専門講座などを利用しなければ合格は難しいかというと、そんなことはなく、ポイントを押えた学習を行なえば独学でも十分に合格できるレベルの試験といえます。

では、ポイントを押えた学習とは具体的にどんなことをすればよいのかということになりますが、それはズバリ、過去問です!

中には過去問があまり役立たない試験もありますが、資格試験の多くは過去問の重要性が高く、下水道技術検定も例外ではありません。

実際、第3種試験では、過去に次のような問題が出題されています。

| 平成29年度:問7 次は、においの原因となる物質を示したものです。悪臭防止法に規定する特定悪臭物質として最も不適当なものはどれですか。 (1)アンモニア (2)ベンゼン (3)硫化水素 (4)メチルメルカプタン 平成24年度:問6 次は、悪臭防止法に規定する特定悪臭物質について述べたものです。最も不適当なものはどれですか。 (1)アンモニア (2)ベンゼン (3)硫化水素 (4)メチルメルカプタン |

パッと見は設問文こそ違って見えますが、受検者に求められている答えは同じで、解答については、平成24年度に出題されたものが、そっくりそのまま出題されています。

また、こちらの事例もご覧ください。

| 平成29年度:問40 次は、自家発電設備における定期的な保守運転について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。 (1)保守運転は、場内実負荷又は模擬負荷に切り替えて行い、負荷時の運転時間は、30分以上行うことが望ましい。 (2)場内実負荷運転は、運転に慣れる意味から、停電時に使用(送電)する実負荷を選んで運転するとよい。 (3)保守運転を行う場合は、受電側との連絡開閉器は、必ず閉路しておく。 (4)ディーゼル機関を無負荷で運転しなければならない場合、シリンダ内部にカーボンが付着しやすい等の問題があるので5分程度の運転とする。 平成19年度:問42 次は、自家発電設備における定期的な保守運転について述べたものです。最も不適当なものはどれですか。 (1)保守運転は、場内実負荷又は模擬負荷に切り替えて行い、負荷時の運転時間は、30分以上行うことが望ましい。 (2)場内実負荷運転は、運転に慣れる意味から、停電時に使用(送電)する負荷を選んで運転するとよい。 (3)保守運転を行う場合は、受電側との連絡開閉器は、必ず閉路にしておく。 (4)ディーゼル機関を無負荷で運転しなければならない場合、シリンダー内部にカーボンが付着しやすい等の問題があるので5分程度の運転とする。 |

あまりに似過ぎており、違いを探すことの方が難しいといってもいいほどそっくりな問題が出題されています(実際は赤字で示したように、解答(3)と(4)の文章の一部(1文字)がそれぞれ異なる)。

さらに、せっかくなので、こちらの事例もご覧ください。

次は、汚泥容量指標(SVI)を示したものです。下記条件から求めたSVIとして最も適切なものはどれですか。ただし、MLSSは反応タンク混合液の浮遊物質、SVは汚泥沈殿率である。 MLSS濃度 2,000mg/L SV 50% (1)150ml/g (2)250ml/g (3)350ml/g (4)450ml/g 【平成29年度 問37】

次は、下記条件から活性汚泥のSVIを求めたものです。最も適当なものはどれですか。 MLSS 1,500mg/l SV 30% (1)50ml/g (2)200ml/g (3)500ml/g (4)2,000ml/g 【平成19年度 問37】

次は、オキシデーションディッチ法について述べたものです。[ ]内にあてはまる語句の組合せとして最も適当なものはどれですか。 オキシデーションディッチ法は、[ A ]を反応タンクとして[ B ]で活性汚泥処理を行い、最終沈澱池で固液分離を行う処理方法である。本法は、滞留時間が[ C ]以上と長いため、流量変動、水質変動及び水温の変化に対して処理水への影響が少なく安定した処理が期待できる。 A B C (1)有終端水路 高負荷 8時間 (2)無終端水路 高負荷 8時間 (3)有終端水路 低負荷 24時間 (4)無終端水路 低負荷 24時間 【平成29年度 問38】

次は、オキシデーションディッチ法について述べたものです。[ ]内にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。 オキシデーションディッチ法は、最初沈殿池を設けず、機械式エアレーション装置を有する[ A ]を反応タンクとし、[ B ]で活性汚泥処理を行い、最終沈殿池で固液分離を行う一連の下水処理方式である。そして、[ B ]条件で処理するため、固形物滞留時間(SRT)が[ C ]、硝化反応が進行する特徴がある。 A B C (1)無終端水路 高負荷 長くなり (2)有終端水路 低負荷 短くなり (3)無終端水路 低負荷 長くなり (4)有終端水路 高負荷 短くなり 【平成24年度 問39】

次は、管路の視覚調査について述べたものです。[ ]内にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。 視覚調査のうち潜行目視調査の対象は、内径[ A ]mm以上の本管である。また、[ B ]濃度が10[ C ]等の安全性を確認してから作業を開始する。 A B C (1)600 硫化水素 %以下 (2)800 硫化水素 ppm以下 (3)600 酸素 %以上 (4)800 酸素 ppm以上 【平成29年度 問50】

次は、管路施設の点検及び清掃について述べたものです。[ ]内にあてはまる語句の組合せとして最も適当なものはどれですか。 一般的に内径[ A ]mm以上の本管は、歩行可能であれば調査員が管内に潜行して点検する。また、[ B ]濃度が10[ C ]以上では入孔しない。 A B C (1)800 硫化水素 % (2)800 硫化水素 ppm (3)600 酸素 % (4)600 酸素 ppm 【平成24年度 問49】

|

近年は前に比べると類似問題が少なくなったという意見もありますが、実際、いまだにこれだけ類似性の高い問題が出題されているということが、上記の事例からも分かっていただけるはずです。

類似問題が目立つ背景には、受検者に知っておいてほしい重要ポイントが、ある程度絞られてくるため、どうしても似たような問題が繰り返し出題されてしまうという理由があるのかもしれませんが、いずれにせよ、下水道技術検定の第3種においては、過去問をしっかりマスターしておけば、それだけで確実に得点に結びつく問題がいまだに続いているということです。

そのため、効率よく試験対策を行うには、少なくとも5年分、時間に余裕がある方や合格を確実なものとするためには、8~10年分程度の過去問は触れておくことをおススメします。

最低でも5年分程度(できれば8~10年分)の過去問はマスターしておきたいところですが、参考までに過去に出題された試験問題を年度別に掲載(PDFファイル)しておくので、試験に興味のある方は、ぜひ、チャレンジしてみて下さい。

※注意:試験問題は出題当時の問題を掲載しているため、法改正による修正等は一切行っていません。また、あくまで問題と解説のみの構成となるため、より理解を深めたい方は、解説付きの市販問題集などを利用してください。

| 平成19年度 (第33回) |

問題と解答 |

| 平成20年度 (第34回) |

問題と解答 |

| 平成21年度 (第35回) |

問題と解答 |

| 平成22年度 (第36回) |

問題と解答 |

| 平成23年度 (第37回) |

問題と解答 |

| 平成24年度 (第38回) |

問題と解答 |

| 平成29年度 (第43回) |

問題 |