第一種電気工事士試験は《筆記試験》と《技能試験》とに分かれますが、技能試験を受けるには、まず筆記試験

※に合格しなければなりません。

※ ただし、一定の条件(電気主任技術者免状取得者など)を満たしている者は、申請により筆記試験が免除されます。

そこで、筆記試験では、いったいどのような内容の問題が出題されるのか・・・

過去問題を振り返りながら、気になる本試験問題の特徴について少しまとめておくので、第一種電気工事士の資格に興味のある方は少し参考にしてみてください。

第一種電気工事士試験は、試験制度の変更(H17年度~)により、これまで技能試験で出題されてきた「等価実技試験」の問題が、第1段階にあたる筆記試験で出題されることになりました。

※ 等価実技試験:工具・材料等の写真や配線図を示して、電気工事に関する専門知識を問う問題。

| 出題形式 |

マークシート方式(四肢択一) |

| 試験時間 |

140分 |

| 問題数 |

計50問 (一般問題 40問 / 配線図 10問) |

しかし、筆記試験の内容(解答方式や出題問題数、試験時間など)が大きく変わったわけではないので、この試験制度改正により、本試験問題の難易度が飛躍的に上昇したとか、合格率が大幅に下がったというような動きは見られません(つまり、受験者にそれほど影響はない)。

では、実際、どのような形で出題されているのでしょう。

下記に示す出題例は、第一種電気工事士筆記試験で実際に出題された問題ですが、第二種電気工事士試験と同様、4つの選択肢の中から適切な解答を1つ選ばせるマークシート方式を採用しています。

過去問題

ライティングダクト工事の記述として、誤っているものは。

イ.ライティングダクトを1.5〔m〕の支持間隔で造営材に堅ろうに取り付けた。

ロ.ライティングダクトの終端部を閉そくするために、エンドキャップを取り付けた。

ハ.ライティングダクトの開口部を人が容易に触れるおそれがないので、上向きに取り付けた。

ニ.ライティングダクトにD種接地工事を施した。

【参考:平成21年度試験より】

|

その主な内容は計算問題をはじめ、工具・器具の名称や役割、専門用語に関する知識などが中心ですが、第二種電気工事士の上位資格にあたるため、より高度な知識が求められているようです。

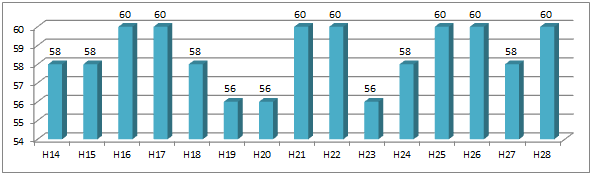

| H19 |

H20 |

H21 |

H22 |

H23 |

H24 |

H25 |

H26 |

H27 |

H28 |

56点

(28問) |

56点

(28問) |

60点

(30問) |

60点

(30問) |

56点

(28問) |

58点

(29問) |

60点

(30問) |

60点

(30問) |

58点

(29問) |

60点

(30問) |

|

しかし、電気工事士試験は、過去に出題された問題が形(数値や回路の一部)を変えて出題されるケースが目立つ、いわゆる類似問題が多い試験なので、過去問題を中心に理解力を深めておくことが大切です。

また、これまでの試験結果を振り返ってみると、第一種電気工事士筆記試験の合格ラインは60点を超えることはなさそうなので、受験者にとっては

60点以上の得点がひとつの目安となりそうです。

ただし、筆記試験問題では「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」という正反対の解答を求めてくる問題がランダムに出題されているので、問題文を最後までしっかりと読み、求められている解答をしっかりと見極めてください。

※ この種の正誤問題は、問題番号の余白に正しいものを選び出す場合は「〇」誤っているものを選び出す場合は「×」をマークしておくと間違いにくくなります。

特に時間配分を間違えると焦りが生じ、そういったつまらないミスを招きかねないので、難問等は後回しにして解ける問題から解いていく解答法は非常に有効です。

第一種電気工事士筆記試験は、過去に出題された問題が形を変えて出されやすいので、必ず

過去問題は解いておくべきです。

あまり遡り過ぎる必要はありませんが、少なくも直近の3~5年分程度の過去問は押えておきましょう。

参考までに、実際にどのような問題が出題されているのかを肌で感じ取ってもらうため、過去に出題された本試験問題の一部を掲載しておくので、現時点の実力を確認するためにも、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

問1:電線の抵抗値に関する記述として、誤っているものは。

イ.周囲温度が上昇すると、電線の抵抗値は小さくなる。

ロ.抵抗値は、電線の長さに比例し、導体の断面積に反比例する。

ハ.電線の長さと導体の断面積が同じ場合、アルミニウム電線の抵抗値は、軟銅線の抵抗値より大きい。

ニ.軟銅線は、電線の長さと断面積が同じであれば、より線も単線も抵抗値はほぼ同じである。

問2:図のような交流回路において、電源電圧は200V、抵抗は20Ω、リアクタンスはX[Ω]、回路電流は20Aである。この回路の力率[%]は。

イ.50

ロ.60

ハ.80

ニ.100

問3:LEDランプの記述として、誤っているものは。

イ.LEDランプは、発光ダイオードを用いた照明用光源である。

ロ.白色LEDランプは、一般に青色のLEDと黄色の蛍光体による発光である。

ハ.LEDランプの発光効率は、白熱灯の発光効率に比べて高い。

ニ.LEDランプの発光原理は、ホトルミネセンスである。

問4:写真で示す電磁調理器の発熱原理は。

イ.誘導加熱

ロ.抵抗加熱

ハ.誘電加熱

ニ.赤外線加熱

問5:金属線ぴ工事の記述として、誤っているものは。

イ.電線には、絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)を使用した。

ロ.電気用品安全法の適用を受けている金属製線ぴ及びボックスその他の附属品を使用して施工した。

ハ.湿気のある場所で、電線を収める線ぴの長さが12mなので、D種接地工事を省略した。

ニ.線ぴとボックスを堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続した。

問6:高圧ケーブルの絶縁抵抗の測定を行うとき、絶縁抵抗計の保護端子(ガード端子)を使用する目的として、正しいものは。

イ.絶縁物の表面の漏れ電流も含めて測定するため。

ロ.絶縁物の表面の漏れ電流による誤差を防ぐため。

ハ.高圧ケーブルの残留電荷を放電するため。

ニ.指針の振切れによる焼損を防止するため。

問7:CB形高圧受電設備と配電用変電所の過電流継電器との保護協調がとれているものは。ただし、図中①の曲線は配電用変電所の過電流継電器動作性を示し、②の曲線は高圧受電設備の過電流継電器動作特性+CBの遮断特性を示す。

問8:電気工事業の業務の適正化に関する法律において、主任電気工事士に関する記述として、正しいものは。

イ.第一種電気主任技術者は、主任電気工事士になれる。

ロ.第二種電気工事士は、2年の実務経験があれば、主任電気工事士になれる。

ハ.主任電気工事士は、一般用電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行わなければならない。

ニ.第一種電気主任技術者は、一般用電気工事の作業に従事する場合には、主任電気工事士の障害発生防止のための指示に従わなくてもよい。

|

問1:図のような直流回路において、抵抗2Ωに流れる電流I[A]は。ただし、電池の内部抵抗は無視する。

イ.0.6

ロ.1.2

ハ.1.8

ニ.3.0

問2:電気機器の絶縁材料として耐熱クラスごとに最高連続使用温度[℃]の低いものから高いものの順に左から右に並べたものは。

イ.H、E、Y

ロ.Y、E、H

ハ.E、Y、H

ニ.E、H、Y

問3:写真に示す品物の名称は。

イ.ハロゲン電球

ロ.キセノンランプ

ハ.電球形LEDランプ

ニ.高圧ナトリウムランプ

問4:架空送電線の電害対策として、適切なものは。

イ.がいしにアークホーンを取り付ける。

ロ.がいしの洗浄装置を施設する。

ハ.電線にダンパを取り付ける。

ニ.がいし表面にシリコンコンパウンドを塗布する。

問5:写真に示す品物の用途は。

イ.高調波電流を抑制する。

ロ.大電流を小電流に変流する。

ハ.負荷の力率を改善する。

ニ.高電圧を低電圧に変圧する。

問6:可燃性ガスが存在する場所に低圧屋内電気設備を施設する施工方法として、不適切なものは。

イ.金属管工事により施工し、厚鋼電流管を使用した。

ロ.可搬形機器の移動電線には、接続点のない3種クロロプレンキャプタイヤケーブルを使用した。

ハ.スイッチ、コンセントは、電気機械器具防爆構造規格に適合するものを使用した。

ニ.金属管工事により施工し、電動機の端子箱との可とう性を必要とする接続部に金属製可とう電線管を使用した。

問7:需要家の月間などの1期間における平均力率を求めるのに必要な計器の組合せは。

イ.電力計、電力量計

ロ.電力量計、無効電力量計

ハ.無効電力量計、最大需要電力計

ニ.最大需要電力計、電力計

問8:電気工事業の業務の適正化に関する法律において、電気工事業者が、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなくてもよい器具は。

イ.低圧検電器

ロ.絶縁抵抗計

ハ.抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計

ニ.接地抵抗計

|

H27年度試験問題:問1(イ) 問2(イ) 問3(二) 問4(イ) 問5(ハ) 問6(ロ) 問7(二) 問8(ハ)

H28年度試験問題:問1(ロ) 問2(ロ) 問3(イ) 問4(イ) 問5(イ) 問6(ハ) 問7(ロ) 問8(イ) |