3アマと4アマでは、階級差こそあるものの、操作(周波数や送信出力など)範囲が異なるだけで、本試験の難易度は大して変わらないとよく言われますが、それは本当なのか…!?

そこで、両階級の試験形式や出題問題などを比較・分析し、本試験の難易度について考察しています。

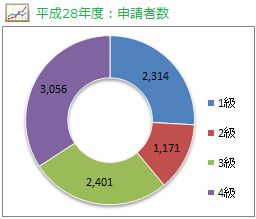

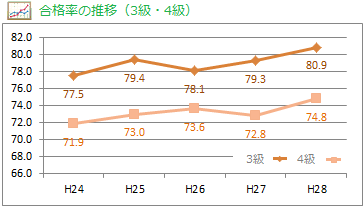

通常、試験に複数の階級が設けられている場合、上位クラスほど合格率は低くなる傾向が見られますが、3アマ・4アマに関しては、その特徴が当てはまらないようで、むしろ上位クラスである3アマの方が高い合格率を示しています。

そのため、単純に合格率を比較すると、3アマより4アマの方が難易度の高い難しい試験なのではないかという見方もできそうです。

では、次に両試験の形式を見比べてみましょう。

| \ | 3級 | 4級 | ||

| 受験資格 | 特になし | |||

| 試験時間 | 70分 | 60分 | ||

| 出題形式 | マークシート方式(四肢択一) | |||

| 試験科目 | ①無線工学 ②法規 | |||

| 問題数 | 無線工学(14問)/ 法規(16問) | 無線工学(12問)/ 法規(12問) | ||

| 合格基準 |

|

|

||

| \ | 3級 | 4級 | ||

| 配点 | 各5点 | 各5点 | ||

| 所要時間 (平均) |

2分20秒 / 1問 | 2分30秒 / 1問 | ||

| 正答率 (合格基準) |

|

|

また、試験科目はどちらも共通しているものの、無線従事者規則第5条で規定されているように、3アマと4アマとでは試験範囲において次のような違いが見られるということも押えておいてください。

| 3級 | 無線工学 1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩 2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩 法規 1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要(モールス符号の理解を含む) 2.通信憲章、通信条約及び無線通信規則の簡略な概要 |

| 4級 | 無線工学 1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩 2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩 3.無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩 法規 1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要 |

つまり、3アマになると4アマにはないモールス符号を理解しているかどうかについて問われる問題(さらに、国際法規に関する知識も必要)がプラスされるため、難易度云々は別として、学習すべき内容(範囲)は3アマよりも4アマの方が広くなるということだけは間違いありません。

そこで、3アマと4アマでは、実際、どのような内容の問題が出題されているのか、過去問を分析し、試験の特徴や難易度について比較してみましょう。

まずは、第4級アマチュア無線技士国家試験の無線工学に関する出題例をご覧ください。

問:FM(F3E)受信機において、復調器として用いられるのは、次のうちどれか。 (1)周波数弁別器 (2)プロダクト検波器 (3)二乗検波器 (4)ヘテロダイン検波器 問:半波長ダイポールアンテナを使用して電波を放射したとき、アンテナ電流の値が0.2Aであった。このときの放射電力の値として、最も近いのはどれか。ただし、熱損失となるアンテナ導体の抵抗分は無視するものとする。 (1)8W (2)5W (3)3W (4)2W |

確かに学力的にはそのレベルに達していれば問題ないかと思われますが、オームの法則やフレミングの法則などに関する問題が苦手な方にとっては、やや難解に感じる問題も出題されているため、物理学などが得意かどうかによっても試験に対する印象(難易度)は変わってくるでしょう(高校レベルの学力があれば能力的には申し分ない)。

しかし、そのような問題は出題頻度が高くないため、仮に答えられなかったとしても、他の問題でカバーすることは可能なので、試験に合格することが目的であれば、絶対に克服しなければならないというわけではありません。

次に、法規に関する問題がこちらになります。

問:無線局は、無線設備の機器の調整を行なうために運用するときには、なるべく何を使用しなければならないか、次のうちから選べ。 (1)水晶発振回路 (2)高調波除去回路 (3)擬似空中線回路 (4)空中線電力の低下装置 問:無線局の免許がその効力を失ったときは、免許人であった者は、その免許状をどのようにしなければならないか、次のうちから選べ。 (1)1ヶ月以内に返納する (2)3ヶ月間保管しておく (3)速やかに廃棄する (4)6ヶ月以内に返納する |

また、数年分の過去問を振り返ってみれば気付きますが、4アマは本試験で狙われるポイントがだいたい決まっているようで、類似問題が目立つ試験だということが分かります。

つまり、同じような問題が何度も繰り返される試験なので、極端な話し、数年分の過去問を丸暗記しておけば合格するだけの実力は身に付いてしまうということです(個人的には国家試験としてどうかと思いますが、アマチュア無線は趣味で楽しむような資格なので、必要なポイントさそ理解していれば、それはそれでいいのかも…)

したがって、あくまで試験に合格することが目的だという方に対し、同試験の難易度を真剣に考察し語るのはナンセンスなのかもしれません(暗記に徹すればよいだけ!)。

※補足:4アマには「完マル」の愛称で親しまれている『初級アマチュア無線予想問題集:完全丸暗記』と呼ばれる定番の市販教材があり、本書を使って勉強すれば合格できると言われています(ボリュームがあるので、まあ、そりゃ受かって当然!と思う方もいるかもしれませんが、内容自体は悪くありません)。

一方、第3級アマチュア無線技士国家試験の過去問がこちらになります。

問:次の記述は、配信に関する国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の規定であるが、[ ]内に入れるべき字句を下の番号から選べ。 「送信局は、業務を満足に行うため必要な[ ]電力をふく射する。」 (1)最小限の (2)最大限の (3)適当に制限した (4)自由に決定した 問:非常の場合の無線通信において、無線電信により連絡を設定するための呼出し又は応答は、呼出事項又は応答事項に「OSO」を何回前置して行うことになっているか、正しいものを次のうちから選べ。 (1)1回 (2)2回 (3)3回 (4)4回 |

つまり、極論を言ってしまえば、3アマも4アマと同様、ほぼ暗記力が合否を左右する試験であり、暗記中心の試験勉強に苦痛を感じない人に向いていますが、3アマになると、4アマにはなかったモールス符号に関する問題が追加されます。

具体的には、次のような問題が出題されていますが、こちらもモールスに関する初歩的な知識を問う問題なので、やはりルールさえ覚えてしまえば解けてしまうものがほとんどです。

問:モールス無線通信において、通報の送信を終わるときに使用する略符号をモールス符号で表したものは、次のどれか。 (1)- ・・- (2)・-・-・ (3)--- -・- (4)-・ ・・ ・-・・ |

そのため、3アマは4アマにちょっと毛が生えた程度のレベルであり、両試験は難易度的に大した差はないため、3級合格を目標としているなら、4級は受けずに思い切って3級からチャレンジしてみるのも一法です。