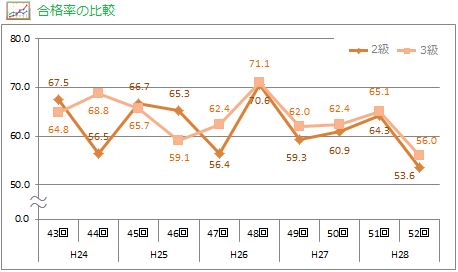

一般に階級が設けられているような検定試験では、レベルが1つ上がると、それに比例して合格率も低くなるといった傾向がみられますが、ビジネス実務マナー検定には、その特徴が当てはまらないようです。

そのため、単純に合格率の数値を比較しただけでは、2級と3級の難易度の差を知ることはできそうにありません。

そこで、次に両試験の試験内容を比較してみました。

| \ | 3級 | 2級 |

| 受験資格 | 特になし | |

| 試験時間 | 110分 | 120分 |

| 出題形式 | ・選択問題(5肢択一 / マークシート方式) ・記述問題 |

・選択問題(5肢択一 / マークシート方式) ・記述問題 |

| 出題領域 | ・理論(必要とされる資質、企業実務) ・実技(対人関係、技能) |

・理論(必要とされる資質、企業実務) ・実技(対人関係、技能) |

| 問題数 | 計34問(選択問題:31問 / 記述問題:3問) | 計34問(選択問題:30問 / 記述問題:4問) |

| 合格基準 | 「理論」「実技」それぞれの得点が満点の60%以上 | |

一般に記述問題を苦手とする受験者は少なくないため、1問とはいえ、記述問題が増える2級試験の方が、やや解答しにくい試験内容と言えるでしょう。

また、試験の審査基準内容を比較してみると、両試験のレベルに違いがあることがわかります。

| レベル(程度) | ||

| ビジネス実務の遂行に必要な一般的知識を持ち、平易な業務を行うのに必要な技能を持っている。 | ||

| 領域 | 内容 | |

| Ⅰ.必要とされる資質 | (1)ビジネスマンとしての資質 | ①適切な行動力、判断力、表現力が期待できる ②明るさ、誠実さを備えている ③身だしなみを心得ている ④自己管理について、理解できる |

| (2)執務要件 | ①平易な仕事を、確実に実行できる能力がある ②良識を持ち、素直な態度をとることができる ③適切な動作と協調性が期待できる ④積極性、合理性、効率性について、理解できる |

|

| Ⅱ.企業実務 | (1)組織の機能 | ①業務分掌について、一応、理解している ②職位、職制について、一般的に知っている ③会社などの社会的責任について、知っている |

| Ⅲ.対人関係 | (1)人間関係 | ①人間関係への対処について、一応、理解している |

| (2)マナー | ①ビジネス実務としてのマナーを心得ている ②ビジネス実務に携わる者としての服装について、一応の知識がある |

|

| (3)話し方 | ①話の仕方と人間関係との結び付きが分かる ②基礎的な敬語を知っている ③目的に応じた話し方について、一応、理解している |

|

| (4)交際 | ①慶事、弔辞に関する作法と服装について、一般的な知識を持っている ②一般的な交際業務について、初歩的な知識がある |

|

| Ⅳ.技能 | (1)情報 | ①情報について、一般的な知識がある ②情報の整理について、基礎的な知識がある ③情報の伝達について、基礎的な知識がある |

| (2)文書 | ①文書の作成について、初歩的な知識がある ②文書の取り扱いについて、基礎的な知識がある |

|

| (3)会議 | ①会議について、基礎的な知識がある | |

| (4)事務機器 | ①事務機器の基本機能について、一応、知っている | |

| (5)事務用品 | ①事務用品の種類と機能とを知っている | |

| レベル(程度) | ||

| ビジネス実務の遂行について理解を持ち、一般的な業務を行うのに必要な知識、技能を持っている。 | ||

| 領域 | 内容 | |

| Ⅰ.必要とされる資質 | (1)ビジネスマンとしての資質 | ①状況に応じた行動力、判断力、表現力が期待できる ②明るさ、誠実さを備えている ③身だしなみを心得ている ④自己管理ができる |

| (2)執務要件 | ①一般的な仕事を、確実に実行できる能力がある ②良識を持ち、模範となる態度をとることができる ③協調性のある行動をとることができる ④積極性、合理性、効率性について、十分理解できる |

|

| Ⅱ.企業実務 | (1)組織の機能 | ①業務分掌について、理解がある ②職位、職制の持つ役割および機能について、知識がある ③会社などの社会的責任および役割について、知識がある |

| Ⅲ.対人関係 | (1)人間関係 | ①人間関係への対処について、理解がある ②人間関係の心理について、基礎的な知識がある |

| (2)マナー | ①ビジネス実務としてのマナーを活用できる ②ビジネス実務に携わる者としての服装について、基礎的な知識がある |

|

| (3)話し方 | ①話し方の成立要件が理解でき、人間関係への結び付きがわかる ②一般的な敬語を知っている ③目的に応じた話し方ができる |

|

| (4)交際 | ①慶事、弔辞に関する作法と服装および式次第について、一般的な知識を持っている ②一般的な交際業務について、知識がある |

|

| Ⅳ.技能 | (1)情報 | ①情報活動ができる ②情報の整理ができる ③情報の伝達ができる |

| (2)文書 | ①基本的な文書が作成できる ②一般的な文書の取り扱いができる |

|

| (3)会議 | ①会議について、一般的な知識がある ②会議の運営について、基礎的な知識がある |

|

| (4)事務機器 | ①事務機器の機能について、知識がある | |

| (5)事務用品 | ①事務用品を適切に使うことができる | |

3級試験では、ビジネス社会におけるマナー全般の基本的な職場常識スキル(知識・技能)が広く浅く求められているのに対し、2級試験の方は、基本的スキルをベースに、より深い知識や理解が要求されてきます(「基礎的…」「一応…」などの言葉をカット)。

そのため、2級試験の方が、より高度な応用力(考える力)が試される難易度の高い試験と言えますが、過去問題を振り返ってみると、3級試験の方が難しいと思える難問も出題されているので、必ずしも2級試験の方が専門性の高い高知識や技能が求められているとはいえません。

これは、ビジネスマナーに関する知識や技能の習得を目的とする特殊な検定試験ということも少なからず影響しているのかもしれません(つまり、問題の難易度に明確なランクをつけづらい…)

| 3級:出題例(対人関係) 金井亮太は先輩から、断りの言葉を言うとき『 』の言葉を前に付けると柔らかく表現できると次のように教えられた。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。 (1)「ご希望には沿いかねます」の前に『あいにく』 (2)「ご遠慮申し上げます」の前に『せっかくですが』 (3)「今回はお断りいたします」の前に『お差し支えなければ』 (4)「この件は見送らせていただきます」の前に『残念ですが』 (5)「本日はお引き取りください」の前に『申し訳ありませんが』 2級:出題例(企業実務) 営業課の平沼拓馬は宣伝課への異動の内示を受けた。異動日は1カ月後で、辞令は1週間後に出るとのことである。次は平沼が、異動日までの準備について考えたことである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。 (1)身辺整理などの表立った準備は、辞令が出てからすることにしよう。 (2)異動は決まったことだから、すぐにでも宣伝課にあいさつに行くことにしよう。 (3)辞令が出たら宣伝課長には、異動までに準備しておくことはないか尋ねてみよう。 (4)遠方の取引先担当者への異動のあいさつは、辞令が出たら電話ですることにしよう。 (5)辞令が出たら後任者と時間を調整して、異動日までには業務の引き継ぎを済ませよう。 【参考:(公財)実務技能検定協会HP】

|

なお、両試験に共通して言えることですが、択一式の試験問題は選択肢を2つ、3つまでは絞れても、そのうちどれが正解か自信をもって答えられないような問題も目立ちます。

そのため、合格率の高い検定試験ではありますが、過去問や受験ガイドを参考に本試験の出題傾向や出題パターン(特徴)を把握し、最低限の試験対策をしておかないと、ビジネスマナーには自信があるという受験者でも不合格になってしまう恐れがあるので、決して油断はしないでください。