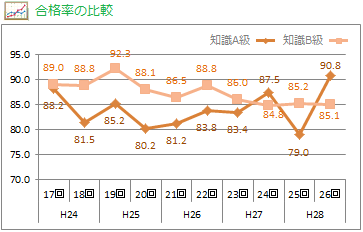

しかし、数値的には、どちらも計算上5人中4人は合格を手にしていることから、「知識A級」「知識B級」共に、合格しやすい状況にあることは間違いありません。

では、次に両試験の試験内容を比較してみましょう。

| \ | 知識B級(基本) | 知識A級(応用) |

| 受験資格 | 特になし | |

| 試験時間 | 90分 | 100分 |

| 出題形式 | ・選択問題(4肢択一 / マークシート方式) ・記述問題 |

・選択問題(4肢択一 / マークシート方式) ・記述問題 |

| 出題領域 | ・理論(話し方の知識、基礎技能) ・実技(電話実務) |

・理論(話し方の知識、基礎技能) ・実技(電話実務) |

| 問題数 | 計34問(選択問題:31問 / 記述問題:3問) | 計34問(選択問題:31問 / 記述問題:3問) |

| 合格基準 | 「理論」「実技」それぞれの得点が満点の60%以上 | |

そこで、さらに各クラスの審査基準を比較してみました。

すると、両試験のレベルや内容において大きな違いがあることが分かります。

| レベル(程度) | ||

| ビジネス電話について初歩的な知識を持ち、技能の基本を理解して平易な業務を行える | ||

| 領域 | 内容 | |

| 理論 | Ⅰ.話し方の知識 | ①話の仕方について理解できる ②感じのよさについて理解できる ③話の要約について理解できる ④敬語について理解できる ⑤言葉の使い分けについて理解できる |

| Ⅱ.基礎技能 | ①明瞭な発音が理解できる ②整った口調の話し方が理解できる ③落ち着きのある口調の話し方が理解できる ④分かりやすい話し方が理解できる ⑤しっかりとした話し方(頼りない話し方ではない)が理解できる ⑥端的な話し方(冗長な話し方ではない)が理解できる ⑦区切りのある、はっきりとした話し方が理解できる ⑧電話の特性について理解できる |

|

| 実技 | Ⅲ.電話実務 | ①感じよく出ることについて理解できる ②相手の確認の仕方を理解できる ③用件の尋ね方を理解できる ④用件の受け方を理解できる ⑤伝言の受け方を理解できる ⑥伝言の伝え方を理解できる ⑦当方の紹介の仕方について理解できる ⑧他人の紹介の仕方について理解できる ⑨証明の仕方について理解できる ⑩説得の仕方について理解できる |

| レベル(程度) | ||

| ビジネス電話に関する知識、技能を発揮して、求められる業務を遂行できる | ||

| 領域 | 内容 | |

| 理論 | Ⅰ.話し方の知識 | ①話の仕方が分かる ②感じのよさが分かる ③話の要約が分かる ④敬語が分かる ⑤言葉遣いが分かる |

| Ⅱ.基礎技能 | ①明瞭な発音ができる ②整った口調の話し方ができる ③落ち着きのある口調の話し方ができる ④分かりやすい話し方ができる ⑤しっかりとした話し方(頼りない話し方ではない)ができる ⑥端的な話し方(冗長な話し方ではない)ができる ⑦区切りのある、はっきりとした話し方ができる ⑧電話の特性が分かる |

|

| 実技 | Ⅲ.電話実務 | ①感じよく出られる ②相手を確認できる ③用件を尋ねられる ④用件を受けられる ⑤伝言を受けられる ⑥伝言を伝えられる ⑦当方を紹介できる ⑧他人を紹介できる ⑨証明ができる ⑩説得ができる |

そのため、「知識A級」の方が、より高度な応用力(考える力)が試される難易度の高い試験と言えますが、過去問題を振り返ってみると、「知識A級」よりも「知識B級」の方が、考えさせられる難問もいくつか出題されているので、その線引きが難しいところです。

これは、ビジネスマナーに関する知識や技能の習得を目的とした特殊な検定試験ということも少なからず影響しているのかもしれません(つまり、問題の難易度に明確なランクをつけづらい…)

| 知識B級:出題例(電話実務) 長峰あかりは取引先のS氏から課長あての電話を受けた。課長は外出中と伝えたところ、S氏は「それでは結構です」と言って電話を切った。このような場合長峰は、課長が帰社したときどのようにするのがよいか。次の中から適当と思われるものを一つ選びなさい。 (1)課長に、S氏から電話があったと伝えるのがよい。 (2)S氏に電話して、課長が帰社したと伝えるのがよい。 (3)課長に、S氏に電話してもらいたいと伝えるのがよい。 (4)S氏に「それでは結構です」と言われたので何もしないのがよい。 知識A級:出題例(基礎技能) 研究所に勤務する国本卓也は先輩から、電話で話すときは難しい言い方はせず分かりやすい言い方をするようにと教えられた。次はこのことについて国本が考えたことである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。 (1)「特段の理由のない限り」は、「特に理由がなければ」と言うのがよいかもしれない。 (2)「過日の研究発表の折に」は、「かなり以前の研究発表のときに」と言うのがよいかもしれない。 (3)「いかんともしがたい状況」は、「どうすることもできない状況」と言うのがよいかもしれない。 (4)「改善すべく研究に着手いたします」は、「改善するため研究を始めます」と言うのがよいかもしれない。 【参考:(公財)実務技能検定協会HP】

|

合格率の高さからも分かるように、ビジネス電話検定は、会社で働いている社会人であれば答えられるような常識レベルの問題が頻出しているので、類似問題も目立つ同試験に関しては、問題集や受験ガイドを参考に本試験の出題傾向や出題パターン(特徴)を把握した上で本試験に臨めば、大半の方は合格できる程度の得点は稼げるはずです。