では、次に両試験の試験内容を比較してみましょう。

| \ | 2級 | 3級 |

| 受験資格 | 特になし | |

| 試験時間 | 2時間 | |

| 出題形式 | 選択問題(4~5肢択一 / マークシート方式) | |

| 問題数 | 計50問(100点満点) | |

| 合格基準 | 70点以上の得点(100点満点) | |

そこで、さらに「到達目標」や「出題範囲」を比較してみると、次のような点で大きな違いがあることが分かります。

| \ | 3級 | 2級 |

| 対象 | 一般企業の社員や学生 | 一般企業の管理職、経理担当者 |

| 到達目標 | 会計の用語、財務諸表の構造・読み方・分析等、財務諸表を理解するための基礎的な力を身につける。 | 企業の経営戦略や事業戦略を理解するため、財務諸表を分析する力を身につける。 |

| 出題範囲 | 1.財務諸表の構造や読み方に関する基礎知識 (1)財務諸表とは (2)貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の構造と読み方 2.財務諸表の基本的な分析 (1)基本分析 (2)成長率および伸び率の分析 (3)安全性の分析 (4)収益性の分析 (5)1株当たり分析 (6)1人当たり分析 |

1.財務諸表の構造や読み方、財務諸表を取り巻く諸法令に関する知識 (1)会計の意義と制度 (2)連結財務諸表の構造と読み方 2.財務諸表の応用的な分析 (1)基本分析 (2)安全性の分析 (3)収益性の分析 (4)キャッシュ・フローの分析 (5)セグメント情報の分析 (6)連単倍率 (7)損益分岐点分析 (8)1株当たり分析 (9)1人当たり分析 |

したがって、2級試験の方が、より高度な知識や理解力が要求されることになるため、問題の内容も自ずと難しくなってきます。

同試験の「2級」「3級」は、与えられた4つ(問題によっては5つ)の選択肢の中から適当な番号を選んで解答用紙にチェックするマークシート方式を採用しており、過去に出題された試験問題(いわゆる、過去問)を振り返ってみると、回によって、若干、構成が変わりますが、本試験問題は「小問(個別問題)」と「大問(総合問題)」に分かれること、また、各問題の出題パターンもほぼ決まっているという点で共通しています。

| |

〈例:正誤問題〉 次の文章について、正誤の組み合わせとして正しいものを選びなさい。 (ア)A社が売上原価をあと2,000削減していれば、A社の売上高売上総利益率はB社より良くなっていた。 (イ)売上高販売費及び一般管理費率は、A社の方が良い。 ①(ア)正(イ)正 ②(ア)正(イ)誤 ③(ア)誤(イ)正 ④(ア)誤(イ)誤 〈例:穴埋め問題〉 総資本経常利益率は、( ア )に対する収益性を判断するための指標であり、両社を比較すると( イ )…省略 空欄( ア )と( イ )に該当する語句の適切な組み合わせを選びなさい。 ①(ア)株主の出資 (イ)A社の方が高い ②(ア)株主の出資 (イ)B社の方が高い ③(ア)株主の出資 (イ)両社同じである ④(ア)投下資本総額 (イ)A社の方が高い ⑤(ア)投下資本総額 (イ)両社同じである 〈例:個数問題〉 次の項目のうち、金融商品取引法上の財務諸表に含まれるものの個数を選びなさい。 ア. 貸借対照表 イ. 損益計算書 ウ. キャッシュフロー計算書 エ. 株主資本等変動計算書 オ. 個別注記表 ① 1つ ② 2つ ③ 3つ ④ 4つ ⑤ 5つ 〈例:計算問題〉 次の資料により、当期の減価償却費を定額法で計算し、正しい数値を選びなさい。 取得原価:1,000 耐用年数:20年 残存価額:0 前期までの減価償却累計額:200 取得からの経過年数:5年 ① 40 ② 50 ③ 100 ④ 200 ⑤ 250 |

| 3級 | 2級 |

| |

|

また、「2級」「3級」いずれの階級にも言えることですが、同試験の大問(総合問題)は1箇所間違えてしまうと、雪だるま式にミスを連発してしまう危険もあるため、そういう意味では非常にシビアな試験です(この点は簿記検定も一緒)。

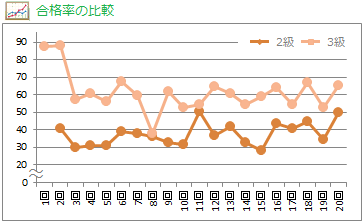

そのため、基礎がしっかりしていないと、「2級」の合格はかなり厳しいので、日商簿記2級程度の知識があるという方は別として、簿記や会計に関するスキルがまったくない受験者は、まず3級試験を受けてしっかりと基礎固めを行った上で2級試験にチャレンジした方が、結果的に学習もスムーズに進み、応用問題にも対処しやすくなります。