文字どおり、同技術検定は、下水道に関する計画設計や設置、工事の監督・維持管理などの知識を問う試験で、技術(業務)内容に応じて3つの区分(第1種・第2種・第3種)に分かれています。

| 第1種技術検定 | 下水道の計画設計を行うために必要とされる技術 |

| 第2種技術検定 | 下水道の実施設計及び工事の監督管理を行うために必要とされる技術 |

| 第3種技術検定 | 下水道(処理施設、ポンプ施設)の維持管理を行うために必要とされる技術 |

そこで、下水道技術検定とは、いったいどんな試験なのか・・・?

過去の受検者データを分析し、区分別(1種・2種・3種)の合格率や合格点、試験の特徴についてまとめておくので、合格を目指しているビギナー受験者は、試験対策を始める前に少し参考にしてみてはいかがでしょうか。

| 資格区分 | 公的資格(1種・2種・3種) |

| 受検資格 | 特になし |

| 試験日 | 年1回(11月予定) |

| 試験手数料 | 1種:12,000円 / 2・3種:9,000円 |

| 試験会場 | 札幌市、仙台市、東京都、新潟市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市、鹿児島市、那覇市 |

| 試験時間 | 多肢選択式(3時間) 記述式(2時間30分) |

| 試験形式 | 1種:多肢選択式(60問) + 記述式(5問) 2種:多肢選択式(60問) 3種:多肢選択式(60問) |

| 試験科目 | 1種:下水道計画、下水道設計、施工管理法、下水処理及び法規 2種:下水道設計、施工管理法、下水処理及び法規 3種:下水処理、工場排水、運転管理、安全管理及び法規 |

| 合格基準 | 1種:多肢選択式(60点満点)で40点、かつ、記述式との合計点(160点満点)が105点 ※変動あり 2・3種:総得点(60点満点)の6~7割 ※変動あり |

| 合格率 | 1種:14.1% 2種:27.1% 3種:23.7%(平成28年度) |

| 問合せ先 | 地方共同法人 日本下水道事業団研修センター研修企画課(技術検定担当) 〒335-0037 埼玉県戸田市下笹目5141 TEL:048-421-2076 |

| \ | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |

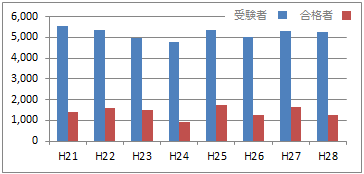

| 平成21年度 | 5,567 | 1,429 | 25.7% | 43点 |

| 平成22年度 | 5,370 | 1,588 | 29.6% | 40点 |

| 平成23年度 | 4,974 | 1,484 | 29.8% | 42点 |

| 平成24年度 | 4,803 | 941 | 19.6% | 39点 |

| 平成25年度 | 5,365 | 1,751 | 32.6% | 44点 |

| 平成26年度 | 5,033 | 1,244 | 24.7% | 41点 |

| 平成27年度 | 5,310 | 1,635 | 30.8% | 43点 |

| 平成28年度 | 5,271 | 1,248 | 23.7% | 39点 |

近年は受検者が減少し続ける資格試験も少なくない中、同試験は例年5,000人前後で推移しており、グラフからも安定した需要があることが分かります。

また、グラフから読み取れる気になる点は、年度によって合格率が激しく変動する場合があるということです。

特に平成24年度の合格率は、少なくとも下水道管理技術認定試験が第3種技術検定と一本化した平成16年以降、一度も見られなかった落ち込みを見せており、20%を下回ってしまいましたが、翌年度は32.6%と、こちらも近年においては稀に見る高数値を示しています。

そのため、受検者は運(受検した年度の試験問題の内容)に左右されてしまう場合も考えられるため、比較的、簡単に合格できる試験と言われてはいますが、油断できない試験と言えそうです。

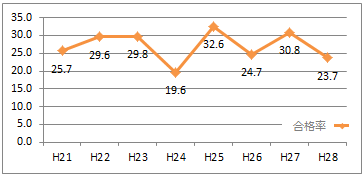

さらに、3種試験の合格基準(合格ライン)についても少し分析してみましょう。

同試験の合格基準は、受検者の試験結果を基に変動するシステムを採用しています。

つまり、60点満点中○○点取れば必ず合格できる!という保証がないため、合格の通知が来るまで安心できないという受験者泣かせの一面をもっていますが、過去の合格点を振り返ってみところ、次のようなデータが得られました。

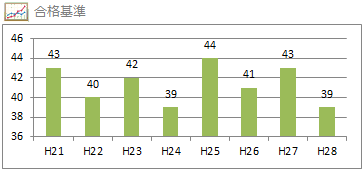

| \ | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 |

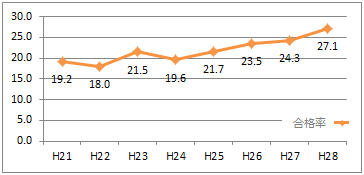

| 平成21年度 | 1,104 | 212 | 19.2% | 40点 |

| 平成22年度 | 未調査 | 184 | 18.0% | 39点 |

| 平成23年度 | 未調査 | 183 | 21.5% | 40点 |

| 平成24年度 | 761 | 149 | 19.6% | 38点 |

| 平成25年度 | 715 | 155 | 21.7% | 40点 |

| 平成26年度 | 774 | 182 | 23.5% | 39点 |

| 平成27年度 | 838 | 204 | 24.3% | 41点 |

| 平成28年度 | 911 | 247 | 27.1% | 39点 |

※参考:合格者と合格率を基に算出した受検者数:平成22年度(1,022人)、平成23年度(851人)

しかし、実務上、2種試験の合格が必要になるような人は限られてくるため、今後、受検者数が急増するということはあまり考えられません。

ちなみに、過去8回分(平成21年度~平成28年度)の平均値は21.86%となり、3種試験に比べれば低い水準で推移していますが、難関試験というほどでもなく、過去問を中心にしっかりと試験対策を行えば独学でも十分合格できるレベルと試験といえるでしょう(ただし、3種よりも難しい!)。

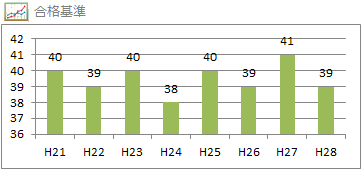

さらに、合格基準(合格ライン)についてまとめた推移グラフがこちらになります。

過去8回分(平成21年度~平成28年度)の合格点は38~41点の間で推移しており、3種試験よりも得点が稼ぎづらい試験であることがうかがえますが、平成17年度の合格点が42点であったことを考慮すると、合格ラインは42点以上の得点を稼ぐことがひとつの目安になりそうです。

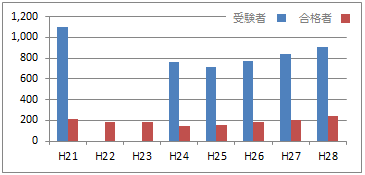

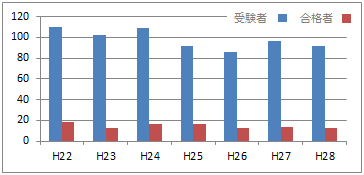

| \ | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |

| 平成22年度 | 110 | 18 | 16.4% |

| 平成23年度 | 102 | 13 | 12.7% |

| 平成24年度 | 109 | 17 | 15.6% |

| 平成25年度 | 92 | 17 | 18.5% |

| 平成26年度 | 86 | 13 | 15.1% |

| 平成27年度 | 97 | 14 | 14.4% |

| 平成28年度 | 92 | 13 | 14.1% |

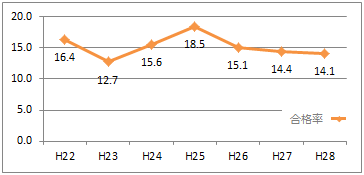

一方、合格率に関するデータをまとめたグラフがこちらになりますが、ご覧のように、上位資格らしい低さで推移しており、過去7回分(平成22年度~平成28年度)の平均値は15.25%と、20%を下回っています。

また、多肢選択式であっても高度な専門知識が求められる問題が多く、そう簡単に正解できるような内容にはなっていないため、1種に関しては、難関と呼べる合格の厳しい試験となっています。

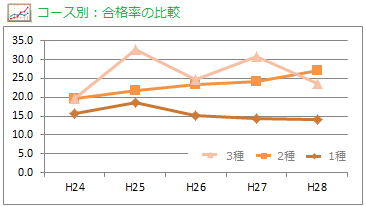

通常、検定試験に区分がある場合、上位コースほど試験問題の内容が難しくなり、合格率も下がる傾向がみられますが、下記に示すグラフを見る限りでは、下水道技術検定も同じような特徴(傾向)が見られます。

問題は試験範囲が広いため、いかに本試験で狙われやすいポイントを押えた効率の良い学習ができるかということになりますが、この点もやはりまずは過去問題を重点的に学習し、類似問題はしっかりと得点に結びつける実力を身に付けることが大切です。