主に銀行や保険会社、証券会社などの金融業界で働く職員を対象としたスキルアップ目的の民間資格ですが、実務に役立つ知識が身に付くとして、職員研修の一環として取り入れたり、昇進の条件にしている金融機関も少なくないようです。

そのため、年間受験者数は20万人を超えますが、あくまで銀行業務に関する知識の習得が目的の試験であり、対象業界はおのずと限定されることから、受験者数は多いものの、簿記検定ほど幅広い層に人気があるわけではありません。

また、ひとくちに銀行業務検定といっても、法務をはじめ、財務、税務、金融経済、信託・証券、マネジメント、コンプライアンスなど、数多くの分野に分かれており、難易度の異なる階級を含めると試験種目は30種類以上にも及びます。

そのため、どの分野(種目)が自分にとって役立つ検定なのかを見極めることが重要ですが、ここでは受験者数の多い法務分野の試験結果を分析し、階級別の合格率や合格点、試験の特徴についてまとめています。

銀行業務検定試験の法務分野の合格を目指している方は、試験対策を始める前に少し参考にしてみてはいかがでしょうか。

| 資格区分 | 民間資格 |

| 受検資格 | 特になし |

| 試験日 | 2級・3級:年2回(6月・10月予定)/ 4級:年1回(10月予定) |

| 試験手数料 | 2級:6,480円 / 3級:4,320円 / 4級:3,240円 |

| 試験会場 | 全国各地 |

| 試験時間 | 2級:180分 / 3級:150分 / 4級:90分 |

| 試験形式 | 2級:三答択一付記述式(10題) 3級:五答択一式(50問) 4級:三答択一式(50問) |

| 試験科目 | 2級:①預金 ②手形・小切手 ③融資 3級:①預金 ②融資 ③決済 ④銀行取引関連法 4級:必須科目(①預金 ②手形・小切手)/ 選択科目(③融資 ④内国為替) |

| 合格基準 | 2級:満点の50%以上(試験委員会にて最終決定) 3級:満点の60%以上(試験委員会にて最終決定) 4級:満点の60%以上(試験委員会にて最終決定) |

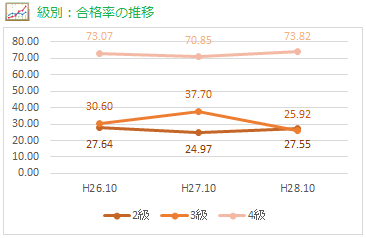

| 合格率 | 2級:27.55% 3級:25.92% 4種:73.82%(第135回) |

| 問合せ先 | 銀行業務検定協会 〒162-8486 東京都新宿区市谷本村町3-21 TEL:03-3267-4821(検定試験運営センター) |

| \ | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 | |

| H26 | 129回 (10月) |

8,280 | 6,718 | 1,857 | 27.64% | 50点 |

| H27 | 131回 (6月) |

6,741 | 5,452 | 1,352 | 24.80% | 50点 |

| 132回 (10月) |

7,456 | 6,107 | 1,525 | 24.97% | 50点 | |

| H28 | 134回 (6月) |

6,128 | 5,094 | 1,122 | 22.03% | 50点 |

| 135回 (10月) |

6,868 | 5,670 | 1,562 | 27.55% | 50点 | |

| H29 | 137回 (6月) |

6,046 | 5,062 | 1,290 | 25.48% | 50点 |

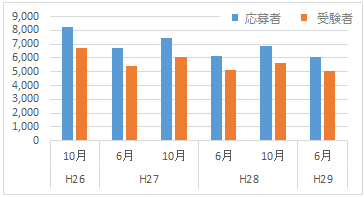

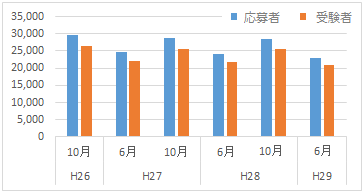

まずは応募者数と受験者数をグラフ化した資料をご覧ください。

グラフを見る限りでは緩やかに減少傾向が見られますが、興味深いのは6月試験よりも10月試験の方が平均して受験者数が多くなっている点です(10月試験の方が併願受験しやすかったり、新入社員が10月試験に合わせて計画を立てていることなどが理由のひとつとして考えられる…)

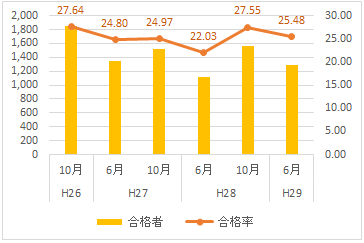

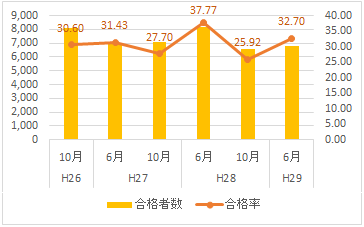

一方、試験の合格率はというと、法務分野の最高峰とあってか、毎試験30%を下回っています。

また、6月試験と10月試験に分けて比較すると、6月試験よりも10月試験の方が合格率が平均してやや高めで推移している点も興味深いところです。

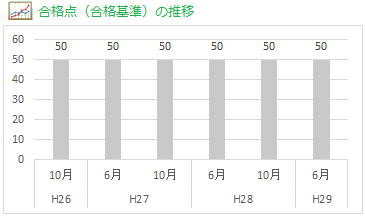

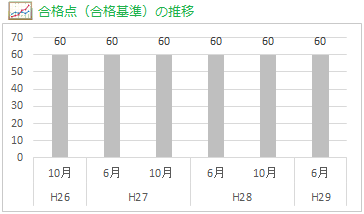

さらに合格点も分析してみましょう。

銀行業務検定の合格基準は、目安となる合格ラインこそ予め公表(2級:満点の50%以上)されているものの、最終決定権は試験委員会にあるとのことなので、試験によって変動する余地があります。

| \ | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 | |

| H26 | 129回 (10月) |

29,680 | 26,470 | 8,099 | 30.60% | 60点 |

| H27 | 131回 (6月) |

24,755 | 22,220 | 6,984 | 31.43% | 60点 |

| 132回 (10月) |

28,736 | 25,713 | 7,122 | 27.70% | 60点 | |

| H28 | 134回 (6月) |

24,101 | 21,650 | 8,178 | 37.77% | 60点 |

| 135回 (10月) |

28,392 | 25,521 | 6,615 | 25.92% | 60点 | |

| H29 | 137回 (6月) |

23,087 | 20,819 | 6,807 | 32.70% | 60点 |

まずは、応募者数・受験者数に関する推移グラフをご覧ください。

金融機関に勤める職員が法務分野の銀検取得を目指す受験者の多くは、とりあえず3級合格を目標としているようです。

一方、合格率はというと、2級試験よりも高くなっており、30%を超える回も少なくありません(過去6回分の平均値は31.02%)。

しかし、3級は出題パターンがほぼ決まっており、本試験で狙われるポイントもある程度絞ることができるため、過去問題を中心にしっかりと学習しておけば、独学でも十分に合格可能な試験であることは間違いありません(立場上、とりあえず受けてみるという無勉の受験組が合格率を下げている…)。

ちなみに、法務3級は試験科目や合格基準の見直しが行われ、平成30年6月試験より実施されるとのことなので、制度改正後の試験結果に注目したいところです。

※補足:制度改正後の試験も基本方針に変わりはなく、出題範囲や内容に大きな変更はないとされています。

| \ | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 | |

| H26 | 129回 (10月) |

4,319 | 4,074 | 2,977 | 73.07% | 60点 |

| H27 | 132回 (10月) |

3,985 | 3,794 | 2,688 | 70.85% | 60点 |

| H28 | 135回 (10月) |

4,192 | 3,954 | 2,919 | 73.82% | 60点 |

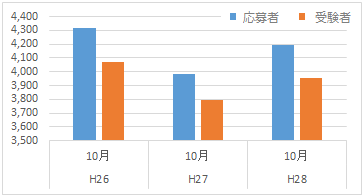

上位級の年間受験者数(年2回実施)は1万人を超えているため、階級だけでなく、受験者数という点においても最も少ないクラスとなりますが、この背景には4級試験の合格にあまりメリットがないことが考えられます。

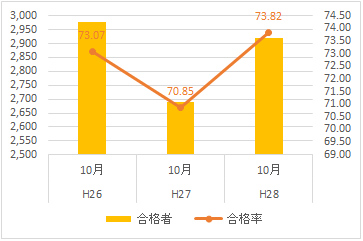

下記に示すグラフからも分かるように、同試験の合格率は上位級に比べて飛躍的に上昇しており、70%を超えています。

そのため、基礎固めの確認としてチャレンジする受験者はいますが、目標は3級以上と考えている受験者の多くは、時間やコストカット目的で4級はスルーし、3級試験から挑む受験者が多いようです。

ちなみに、法務4級も科目構成と合格基準の見直しが行われましたが、3級と同様、制度改正後も基本方針に変わりはなく、出題範囲や内容に大きな変更はありません。

通常、検定試験に区分がある場合、上位クラスほど問題が難化し、合格率も下がる傾向がみられますが、下記に示すグラフを見る限り、銀行業務検定の法務分野も同じような傾向(特徴)が見られます。