確かにインテリアプラン―試験の受験料は高く、学科試験と設計製図試験を併せると2万円を超えてしまうため、不合格になると手痛い出費となってしまいます。

| 学科試験 | 9,720円 | 設計製図試験 | 16,200円 |

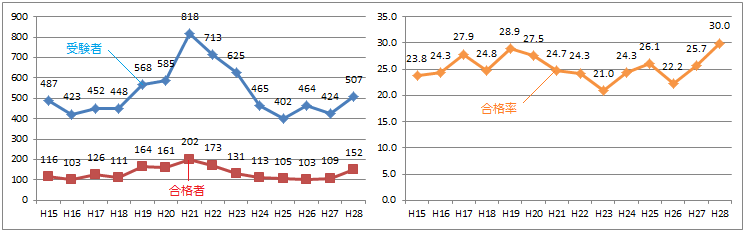

そこで、ここ最近のインテリアプランナー試験はどうなっているのか、過去10年程度の試験結果を振り返りながら、合格者数や合格率などを分析し、試験の特徴や合格状況を把握しておきましょう。

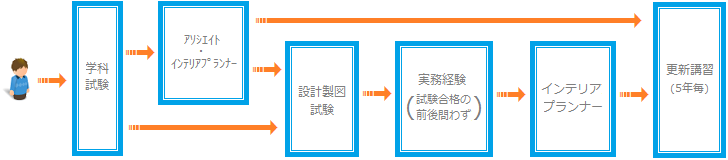

※試験制度の変更により、平成28年度以降、インテリアプランナー試験は学科試験および設計製図試験で構成され、原則として学科試験合格者が設計製図試験を受けることができます。また、学科試験合格者は登録を受けることにより新たに創設されたアソシエイト・インテリアプランナー(准インテリアプランナー)の称号が付与されます。

| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| H15 | 487 | 116 | 23.8% | (-0.2) |

| H16 | 423 | 103 | 24.3% | (+0.5) |

| H17 | 452 | 126 | 27.9% | (+3.9) |

| H18 | 448 | 111 | 24.8% | (-3.1) |

| H19 | 568 | 164 | 28.9% | (+4.1) |

| H20 | 585 | 161 | 27.5% | (-1.4) |

| H21 | 818 | 202 | 24.7% | (-2.8) |

| H22 | 713 | 173 | 24.3% | (-0.4) |

| H23 | 625 | 131 | 21.0% | (-3.3) |

| H24 | 465 | 113 | 24.3% | (+3.3) |

| H25 | 402 | 105 | 26.1% | (+1.8) |

| H26 | 464 | 103 | 22.2% | (-3.9) |

| H27 | 424 | 109 | 25.7% | (+3.5) |

| H28 | 507 | 152 | 30.0% | (+4.3) |

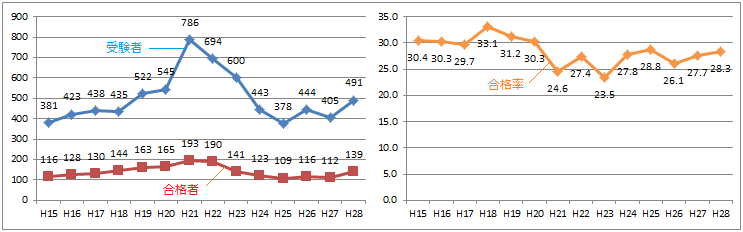

まず、受験者数ですが、下記グラフによると、しばらく下火(平成10年頃は1,000人程度で推移)であった受験者数が、再び激しく上昇し始め、再注目される兆しもありました。

ところが、平成21年度の試験をピークに再び減少傾向に転じてしまい、現在はその下降ぶりに歯止めがかかっていないように見えます。

そのため、今後も今の試験制度(大幅な試験制度変更や国家資格に格上げとなれば別)が続く限り、受験者数が大幅に増加するようなことは期待できないと思われましたが、平成28年に試験制度が改正されています。

そのため、今後の動向に注目したいところですが、将来性に若干不透明な点が残る資格と言わざるを得ません(受験者離れが進んでいるということは、資格自体の魅力を感じる人が減ったことの表れでもある)。

そのため、インテリアプランナーの資格を取得すれば就職や転職に有利!といったようなキャッチコピーを鵜呑みにするようなことは禁物です。

一方、合格率の方はというと、こちらは受験者数のような激しい変動は見られず、ほぼ横ばい状態で推移しており、概ね25%前後を基準とした数値で推移(H15~H25年度までの平均値:25.2%)していましたが、平成28年度は30%にまで上昇しています。

インテリアプランナーは、相対評価的な要素(特に設計製図)がある試験と考えられているので、合格率に関しては、今後もおそらく大きな変動は見られず、25%前後で推移することが予想されますが、こちらも今後の動向に注目したいところです。

| 次に、インテリアプランナー試験の合格者の属性について見てみましょう。 下記表は平成25年度試験に合格した受験者の性別や年齢層別等に関する内訳です。 業界関係者の社会人受験者が多い資格ですが、よくみると学生の受験者も意外と多いようです。 資格の将来性に不透明な点もあるので、必ずしも就職や転職に有利になる資格とは思えませんが、インテリア業界で長く働くことを考えている人にとっては、時間に余裕のある学生のうちに取得しておくのも悪くはなさそうです(ただし、受験資格があるため、20歳以上であることが条件!)。 |

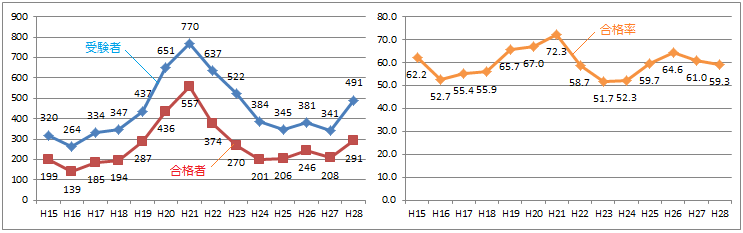

そこで、今度は「学科試験」と「設計製図試験」に分けて受験者の合格状況を振り返ってみたいと思います。

インテリアプランナーの試験制度は、平成16年に大幅な見直しが行われましたが、試験の合格率に関しては、特に目立った変化は見られませんでした。

そのため、学科試験に関しては、以前と同様に非常に高水準(概ね50~60%台)で推移しており、思った以上に合格しやすい状態が続いているようです。

| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| H16 | 264 | 139 | 52.7% | (-9.5) |

| H17 | 334 | 185 | 55.4% | (+2.7) |

| H18 | 347 | 194 | 55.9% | (+0.5) |

| H19 | 437 | 287 | 65.7% | (+9.8) |

| H20 | 651 | 436 | 67.0% | (+1.3) |

| H21 | 770 | 557 | 72.3% | (+5.3) |

| H22 | 637 | 374 | 58.7% | (-13.6) |

| H23 | 522 | 270 | 51.7% | (-7.0) |

| H24 | 384 | 201 | 52.3% | (+0.6) |

| H25 | 345 | 206 | 59.7% | (+7.4) |

| H26 | 381 | 246 | 64.6% | (+4.9) |

| H27 | 341 | 208 | 61.0% | (-3.6) |

| H28 | 491 | 291 | 59.3% | (-1.7) |

|

|

設計製図試験の合格率は、概ね20~30%の間で推移しており、学科試験に比べると、わずか1/2程です。

そのため、インテリアプランナー試験における最大の山場は、この設計製図試験の方にあるとみて間違いないく、学科試験よりも設計製図試験の方を重視していることが分かります。

建築士試験とは毛色が異なり、より実践的で個性的なスキルが求めらるのが特徴で、クライアントの要望に応えるためのアイデアやオリジナリティある製図を作成しなければなりません。

そういう意味では非常に難易度の高い試験で、6時間という制限時間も受験者にとっては決して長いと感じていないのが本音のようです。

| 実施年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| H16 | 423 | 128 | 30.3% | (-0.1) |

| H17 | 438 | 130 | 29.7% | (-0.6) |

| H18 | 435 | 144 | 33.1% | (+3.4) |

| H19 | 522 | 163 | 31.2% | (-1.9) |

| H20 | 545 | 165 | 30.3% | (-0.9) |

| H21 | 786 | 193 | 24.6% | (-5.7) |

| H22 | 694 | 190 | 27.4% | (+2.8) |

| H23 | 600 | 141 | 23.5% | (-3.9) |

| H24 | 443 | 123 | 27.8% | (+4.3) |

| H25 | 378 | 109 | 28.8% | (+1.0) |

| H26 | 444 | 116 | 26.1% | (-2.7) |

| H27 | 405 | 112 | 27.7% | (+1.6) |

| H28 | 491 | 139 | 28.3% | (+0.6) |

つまり、受験者はインテリアプランナーとしての本当の実力(能力)が試される設計製図試験を、いかにして攻略するかが合否のカギを握っているといえるでしょう。

| 出題内容 | 建築物における空間の使われ方、生活のイメージが判るようなインテリア設計 |

| 要求図書の種類 | 設計主旨、平面図、断面図、展開図、天井伏図、透視図、一部詳細図、仕上表、家具表 等のうち指定するもの |

| 試験時間 | 6時間 |

| 設計課題 | 大まかな課題や要求図書は、7月頃に発表(受験総合案内書に掲載) |

| 年度 | 課題 | 要求図書 |

| H23 | テラス席のあるレストランのインテリア | 平面図兼家具配置図、透視図、スケッチ |

| H24 | デザインオフィスのある住戸のインテリア | 平面図兼家具配置図、断面図、透視図 |

| H25 | 公園にあるブックカフェのインテリア | 1階平面図兼家具配置図、2階平面図兼家具配置図、透視図、家具のスケッチ |

| H26 | リゾートホテルのスイートルームのインテリア | 平面図兼家具配置図、透視図、スケッチ |

| H27 | レンガ倉庫を改修してつくる日本酒専門店のインテリア | 平面図兼家具配置図、透視図、スケッチ |

| H28 | 線路高架下にあるシェアードオフィスのインテリア | 平面図兼家具配置図、透視図、家具のスケッチ、設計主旨 |