同試験は2004年(平成16年)にスタートした、いわゆるご当地検定と呼ばれる民間資格で、ご当地検定のブームが去った今では休止や廃止に追い込まれる検定試験が多い中、一定の受験者数を確保しています。

そこで、京都検定とはいったいどんな試験なのか、これまでの試験結果を基に各階級(1級・2級・3級)の合格率や特徴についてまとめてみたので、興味のある方は参考にしてみてください。

| 資格区分 | 民間資格 |

| 受験資格 | 1級:2級合格者 / 2級・3級:特になし |

| 試験日 | 年1回(12月予定) |

| 受験料 | 1級:6,480円 / 2級:4,320円 / 3級:3,240円 |

| 試験会場 | 京都と東京(予定) |

| 試験時間 | 1級:90分 / 2級:90分 / 3級:90分 |

| 出題範囲 | 歴史、史跡、神社、寺院、建築、庭園、美術、伝統工芸、伝統文化、花街、祭と行事、京料理、京菓子、ならわし、ことばと伝説、地名、自然、観光 等、京都に関すること全般 |

| 出題形式 | 1級:記述式(小論文あり) / 2級・3級:マークシート方式(四肢択一) |

| 合格基準 | 1級:満点の80%以上 / 2級・3級:満点の70%以上 |

| 実施団体 | 京都商工会議所 問合せ(京都商工会議所 検定事務センター:075-211-2010) |

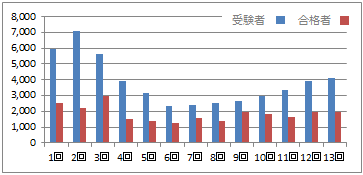

| \ | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |

| H16 | 第1回 | 5,934 | 2,526 | 42.6% |

| H17 | 第2回 | 7,085 | 2,196 | 31.0% |

| H18 | 第3回 | 5,608 | 2,987 | 53.3% |

| H19 | 第4回 | 3,888 | 1,508 | 38.8% |

| H20 | 第5回 | 3,164 | 1,362 | 43.0% |

| H21 | 第6回 | 2,350 | 1,247 | 53.1% |

| H22 | 第7回 | 2,422 | 1,601 | 66.1% |

| H23 | 第8回 | 2,503 | 1,361 | 54.4% |

| H24 | 第9回 | 2,659 | 1,943 | 73.1% |

| H25 | 第10回 | 2,988 | 1,843 | 61.7% |

| H26 | 第11回 | 3,330 | 1,640 | 49.2% |

| H27 | 第12回 | 3,899 | 1,967 | 50.4% |

| H28 | 第13回 | 4,129 | 1,924 | 46.6% |

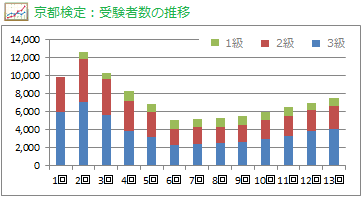

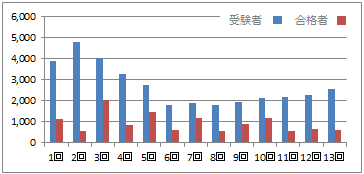

数多くのご当地検定が人気の低迷により、休止や廃止を迫られる中、7年連続で受験者増となっているのは京都検定くらいであり、人気の高さがうかがえますが、この背景には受験者に対する様々な特典や受験者意欲を掻きたてる工夫、広報活動などが功を奏した結果と言えるのではないでしょうか。

京都検定は、合否を判定する合格基準が予め決まっている絶対評価試験(つまり、基準点となる満点の70%を超える得点を稼げば合格できる)なので、この点を踏まえると、回によって試験問題のレベル(難易度)が安定していないという見方もできそうですが、第11回試験以降、合格率は落ち着きをみせている(50%前後)ので、今後の動向に注目したいところです。

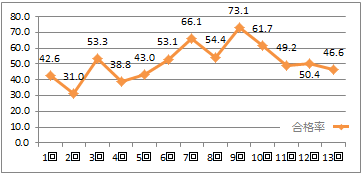

| \ | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |

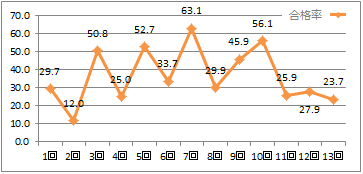

| H16 | 第1回 | 3,867 | 1,150 | 29.7% |

| H17 | 第2回 | 4,774 | 572 | 12.0% |

| H18 | 第3回 | 4,021 | 2,041 | 50.8% |

| H19 | 第4回 | 3,292 | 822 | 25.0% |

| H20 | 第5回 | 2,761 | 1,455 | 52.7% |

| H21 | 第6回 | 1,779 | 599 | 33.7% |

| H22 | 第7回 | 1,890 | 1,193 | 63.1% |

| H23 | 第8回 | 1,816 | 543 | 29.9% |

| H24 | 第9回 | 1,922 | 882 | 45.9% |

| H25 | 第10回 | 2,108 | 1,182 | 56.1% |

| H26 | 第11回 | 2,185 | 567 | 25.9% |

| H27 | 第12回 | 2,269 | 633 | 27.9% |

| H28 | 第13回 | 2,557 | 606 | 23.7% |

しかし、第11回以降、変動の振れ幅がだいぶ小さくなっているので、今後も安定した推移を示すのか注目したいところです。

| \ | 受験者 | 合格者 | 合格率 | |

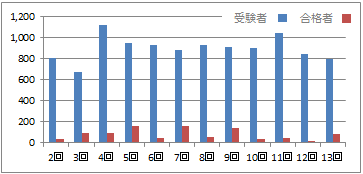

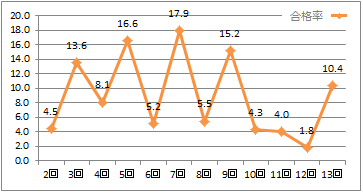

| H17 | 第2回 | 803 | 36 | 4.5% |

| H18 | 第3回 | 670 | 91 | 13.6% |

| H19 | 第4回 | 1,125 | 91 | 8.1% |

| H20 | 第5回 | 945 | 157 | 16.6% |

| H21 | 第6回 | 931 | 48 | 5.2% |

| H22 | 第7回 | 887 | 159 | 17.9% |

| H23 | 第8回 | 935 | 51 | 5.5% |

| H24 | 第9回 | 913 | 139 | 15.2% |

| H25 | 第10回 | 904 | 39 | 4.3% |

| H26 | 第11回 | 1,040 | 42 | 4.0% |

| H27 | 第12回 | 848 | 15 | 1.8% |

| H28 | 第13回 | 797 | 83 | 10.4% |

合格率が低い背景には、1級が下位級とは異なる出題形式(200字程度の小論文を含む記述式問題)であることが大きく影響していると考えられます。

また、2級と同様、偶数回(第2回・第4回・第6回…)の方が奇数回(第3回・第5回・第7回…)に比べて大幅に落ち込んでいる点は非常に興味深いところで、もしこの傾向が今後も続くのであれば、第14回の試験合格率は大幅に下がることが予想されますが、果たしてこの特徴は主催者側が意図的にやっていることなのか、それとも偶然なのか、個人的には気になるところです。

いずれにせよ、1級は合格率が10%を切ることも珍しくはない試験なので、非常に難易度の高い試験であることは間違いありません。

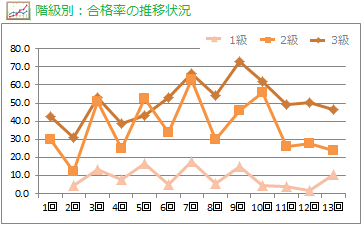

通常、階級が設けられている検定試験では、クラスを上げると試験問題の難易度も上がり、合格率が下がる傾向がみられますが、同試験も例外ではなく、3級→2級→1級と徐々に階級を上げるごとに合格率は下がっていく傾向が見られます。