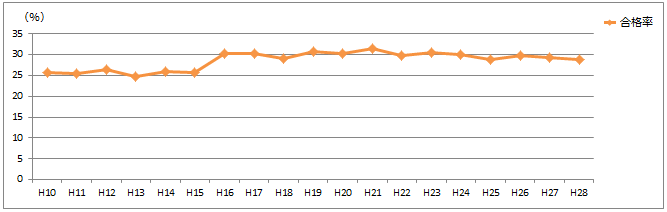

この資格は、コンクリートの基本的な知識を広く浅く習得することを目的とした初級資格なので、試験の難易度はそれほど高くはないだろうと高を括っている方もいるようですが、こちらの資料をご覧ください。

つまり、計算上は10人に7人の受験者が不合格になっているということです。

そのため、コンクリート技士試験はコンクリートに関する基礎知識を学ぶための資格試験と言う位置付けでありながら、実際は、そう易々と合格させてはくれない難しい試験のようにも思えてきます。

そこで、コンクリート技士試験は、どんな内容の問題が出題されているのか?

また、どのような特徴がみられる試験なのか?

気になる試験の難易度について、少し分析してみましょう。

冒頭でも触れたように、コンクリート技士試験は完全マークシート式の筆記試験で合否判定が行われるため、論述試験や口述試験などは一切ありません。

| 出題形式 | マークシート方式 |

| 試験時間 | 150分(13:30~16:00) |

| 問題数 | 計60問(4択…40問 / 〇×…20問) |

そのため、自分の頭の中でまとめた考えを、言葉で簡潔に表現しなければならない文章力などが求められる論述試験や、対話形式で質問に答える口述試験などに比べると、この種の資格試験に挑戦するのは今回が初めてというビギナー受験者にも受けやすい試験といえるでしょう。

さて、コンクリート技士試験は、完全マークシート式の筆記試験と言いましたが、本試験で出題される問題は四肢択一式問題と〇×式問題とに分かれます。

出題される問題数は、四肢択一式問題が40問、〇×式問題が20問の計60問なので、その出題比率は《4択:〇× = 2:1》ですが、それぞれの問題に対する配点が異なるので、得点比率で比較すると《4択:〇× = 4:1》となり、総得点の80%は四肢択一問題が占めているので、四肢択一問題でいかに得点を稼ぐかが合否を分けるポイントになってきそうです。

・・・と、ここまでは基本的は話をしてきましたが、コンクリート技士試験では、少し特殊な採点方法を採っているようなので、その点について少し補足しておきましょう。

| \ | 四肢択一式問題 | 〇×問題 |

| 出題数 | 計40問 | 計20問 |

| 配点 | 各2点 | 各1点 |

| 得点 | 80点 | 20点 |

ではいったい何が特殊なのかというと、普通、〇×式問題は正解したら1点、誤答なら0点と判定するのが一般的ですが、コンクリート技士試験では、正解の場合は1点と変わらないものの、誤答の場合は0点ではなく、マイナス1点(0.5点と言う意見も…)とする減点方式で、さらに、無解答の場合に0点としているようです。

そのため、間違えると減点になるなら、自信をもって解答できないような問題は、あえて答えず、無解答で提出した方が得策だという考え方もできそうです。

しかし、コンクリート技士試験は概ね70%以上の得点が合格ラインとなっているので、四肢択一式問題で、思うような得点が稼げていないと判断した場合は、無回答の0点では合格することが難しくなるので、たとえ自信がなくても、得点に結びつく可能性が少しでもある解答するという選択肢を選んだ方がよい場合もあるでしょう。

※注:合格ラインは、あくまで噂(?)に過ぎず、明確な基準点は公表されていません。また、択一式問題と○×式問題それぞれに合格基準が設定されているのかどうかも不明です。

※ 数は少ないものの、図・表を使った問題や組合せ問題、計算問題なども出題されます。

そこで、どのようなパターンで出題されているのか、過去問を振り返ってみました。

すると、主に「正しいものはどれか」「誤っているものはどれか」「適当なものはどれか」「不適当なものはどれか」という4パターンのセリフで締めくくっていることがわかります。

ここでひとつ注意すべき点は、正しいものを選ばせる問題と誤っている選択肢を選ばせる問題がランダムに出題されているので、問題は必ず最後までしっかりと読み、正誤、どちらを選ばせる問題なのかを絶対に間違えてはならない!ということです。

ここでひとつ注意すべき点は、正しいものを選ばせる問題と誤っている選択肢を選ばせる問題がランダムに出題されているので、問題は必ず最後までしっかりと読み、正誤、どちらを選ばせる問題なのかを絶対に間違えてはならない!ということです。そんな単純なミスはしないよ!と他人事のように思っている人もいるかもしれませんが、実はマークシート試験では、この手のケアレスミス(他にも問題番号とマークシートの解答番号を間違えて塗りつぶす受験者も意外といる…)をおかす人が結構います。

そこで、本試験では、各問題の余白に正しいものを選ばせる問題には「○」、誤っている問題を選ばせる問題には「×」をまず書いてしまうなどして、できるだけミスのしない工夫をして下さい。

さて、本試験で出題される四肢択一式問題の内容ですが、下記に示した出題例にも見られるように、コンクリート技士試験は、コンクリート技術者に必要な基礎知識が備わっているかどうか問う確認問題が中心となります。

| 出題例① コンクリートの配(調)合の補正に関する次の記述のうち、不適当なものはどれか。 (1) 細骨材率を大きくすると、所要の単位水量は小さくなる。 (2) 空気量を大きくすると、所要の単位水量は小さくなる。 (3) 粗骨材の最大寸法を大きくすると、所要の単位水量は小さくなる。 (4) スランプを大きくすると、所要の単位水量は大きくなる。 出題例② 下記の配(調)合条件で1m3のコンクリートを製造する場合、各材料の計量値に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、セメントの密度は3.15g/cm3細骨材の表乾密度と表面水率はそれぞれ2.62g/cm3 と2.0%、粗骨材の表乾密度は2.70g/cm3で、粗骨材は表乾状態とする。

(2) 水の計量値は、155kgである。 (3) 粗骨材の計量値は、1043kgである。 (4) セメントの計量値は、340kgである。 出題例③ JIS A 5308 (レディーミクストコンクリート)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 (1) アルカリシリカ反応抑制対策の方法については、購入者は生産者と協議のうえ指定する。 (2) 呼び強度の強度値は、現場水中養生を行った供試体の強度で表される。 (3) コンクリートの呼び方は、「普通20 18 21 N」のように,コンクリートの種類による記号、粗骨材の最大寸法、スランプ、呼び強度、セメントの種類による記号の順番で表される。 (4) 現場添加型の流動化コンクリートのスランプは、流動化後の値を指定する。 |

| しかし、覚えるべき学習範囲が意外と広く、勉強したはずの知識がごっちゃになって欲しい知識がすぐに出てこないことがあります(各セメントや骨材等の性質や特徴などについて聞かれる問題も多い)。 本試験では、試験時間の関係上、1問あたり2分程度で解答していかなければならないことから、いかに整理して正確に覚え、欲しい知識を出来るだけ早く取り出すかが重要になってくるので、問題の難易度とは別のところで、やっかいな試験と言えるかもしれません。 とはいえ、過去問を分析し、頻繁に出題されている内容から手を付けると効率的に学習できるので、一通りの基礎知識さえ頭に入ってしまえば高得点を狙えるはずです(コンクリート技士試験は、あくまで基礎知識を習得することが目的の試験なので、毎年、同じような問題が繰り返し出題されています)。 |

参考までに、〇×式問題の出題例をいくつか載せておきますが、四肢択一式問題と同様、いずれも問題そのものの難易度は決して高くはありません。

| 問:高い水密性が要求されるコンクリートを製造するためには、粗骨材の最大寸法を大きくするのがよい。 問:コンクリートの試料は、トラックアジテータで30秒間高速かくはんした後、最初に排出される約100Lのコンクリートを除き、その後のコンクリート流の全横断面から採取した。 問:石灰石微粉末は、潜在水硬性を発揮してコンクリートの強度を増大させる。 問:コンクリートのコールドジョイントは、先に打ち込んだコンクリートの終結時間より早い時期に新たなコンクリートを打ち重ねることにより防止できる。 問:水セメント比が同じであれば、単位水量が小さいコンクリートほど、乾燥収縮によるひび割れが生じにくい。 問:500℃に加熱されたコンクリートは、圧縮強度の低下よりもヤング係数の低下が著しい。 問:JIS A 1119 (ミキサで練り混ぜたコンクリートの中のモルタルの差及び粗骨材量の差の試験方法)によって試験したモルタルの単位容積質量差が5%以下、単位粗骨材量の差が0.8%以下であれば、ミキサはコンクリートを均等に練り混ぜる性能を持つものと判定する。 |

また、先に説明したように、コンクリート技士試験の〇×式問題は減点方式を採用しているようなので、単純に○か×の2択で答えればよいという問題でもなさそうです。

つまり、四肢択一式問題の手ごたえによっては、無解答を選択するなど、臨機応変に対応することが重要になってくるというわけです。

ちなみに、〇×式問題を意識した特別な対策(学習法)は必要ないので、試験範囲を広く浅く学習するようにしてください。