※ JCI実施の資格認定試験:コンクリート診断士 / コンクリート技士 / コンクリート主任技士

日常の技術的業務を実施する能力があるかどうかを評価するコンクリート技士試験に対し、コンクリート主任技士試験は、コンクリートの製造や工事、研究における計画、施工、管理、指導などを実施する能力が求められることから、コンクリート技士試験の上位資格として位置付けられており、試験自体の難易度も高くなります。

そこで、これまでの試験データを基に、コンクリート主任技士試験の特徴や出題傾向、難易度について少し分析してみましょう。

《コンクリート主任技士試験》

|

《コンクリート技士試験》

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

その資料がこちらです。

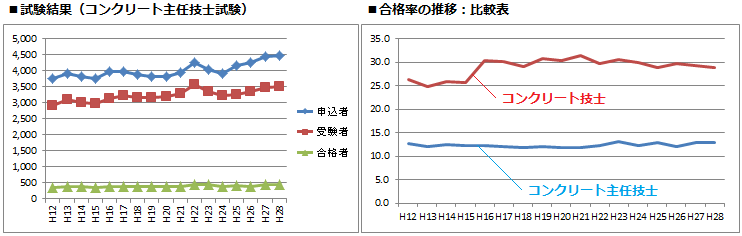

それは、コンクリート技士試験の受験者数は、どちらかというと年々減る傾向が見られますが、コンクリート主任技士試験の方はその逆で、緩やかではあるものの、どちらかというと増加傾向にあるようです。

また、コンクリート技士試験同様、合格者の数が非常に安定した推移を示していることから、合格ライン(合格基準)の非公開という点も考慮すると、相対評価試験であることを匂わせます。

一方、右側の折れ線グラフは、コンクリート技士試験とコンクリート主任技士試験の合格率の推移を比較したものです。

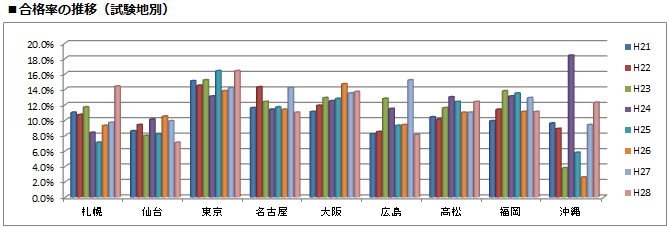

| この資料を見れば一目瞭然ですが、コンクリート主任技士はコンクリート技士の上位資格であることから、試験合格率も平均して低い水準で推移しており、より合格の厳しい難易度の高い試験であることを示しています。 ちなみに、コンクリート主任技士試験は、受験者の負担を減らすことを目的に、平成25年度から口述試験(面接)が廃止されました。 そのため、平成25年度以降、試験申込者数が上昇傾向にあるのは、おそらくこの口述試験の廃止が少なからず影響しているのではないかと思われます。 次に平成21年~平成28年におけるコンクリート主任技士試験の試験地別合格率を棒グラフにしてみました。 |

一部の受験(関係)者の間では、四肢択一問題に関しては、概ね70~80%の得点(30点満点中21~24点前後)が合格ラインの目安になっているのではないかと言われていますが、非公開である以上、はっきりとしたことは分かりません。

つまり、本試験で何点取れば!合格できるといった保証がないわけです。

試験の合格ラインを非公開にする理由はいくつか考えられますが、やはり一番の理由は、毎年の合格者を一定数に保てるよう、受験者全体の試験の出来具合を見た上で、基準点を調整したい意図があるのでしょう。

そのため、前項でも触れたように、本試験の合格率が、例年、極めて安定した推移を示しているコンクリート主任技士試験は、ほぼ間違いなく相対評価試験だと思われます。

また、コンクリート主任技士試験は、四肢択一問題(計30問)の他に小論文が出題されることから、そもそも採点基準に関しては不明瞭な点も少なくありません。

※ 四肢択一問題で、ある程度得点を稼いでおかないと、小論文は採点対象とならない(つまり、読んでもらえない…)足切り制度があります。

| 過去に出題された小論文の課題例 地球温暖化の防止に技術的に貢献できたと考えられるあなたの具体的な経験を1つ挙げて、その理由を述べた後に、今後コンクリート主任技士として地球温暖化の防止活動に貢献できると考えられるコンクリート工学の技術とそれらの内容について、合計して600字~800字で記述しなさい。 |

そのため、この手の記述問題を苦手とする受験者にとっては、今まで以上に厄介な試験となりそうですが、平成25年度の課題を振り返ってみると、その内容はいたってシンプルで、実務経験を踏まえた内容について記述する問題が出題されています。

| 小論文:平成25年度の例 問1:あなたがこれまでに行ったコンクリートに関する業務のうち、主なものについて、その内容を具体的に詳しく述べなさい。 問2:今後、コンクリートに関する業務において生じることが懸念される問題を1つ挙げ、その問題に対して、あなた自身がどのように対処すべきと考えているのか、説明しなさい。 |