国家資格は国の法律によって定められた資格であり、民間資格などよりも信頼性が強く求められることから、合格基準は満点の8割以上!と厳しく設定している試験もありますが、電気通信主任技術者試験の合格基準を見ると、各科目100点満点中60点以上と意外と緩めです。

通常、資格試験の合格基準は満点の7割以上とする試験が多いので、それを下回る基準点を設定しているのは興味深いところですが、では、合格基準が低いからといって、試験に合格しやすいのかというと、どうやらそうでもなさそうです。

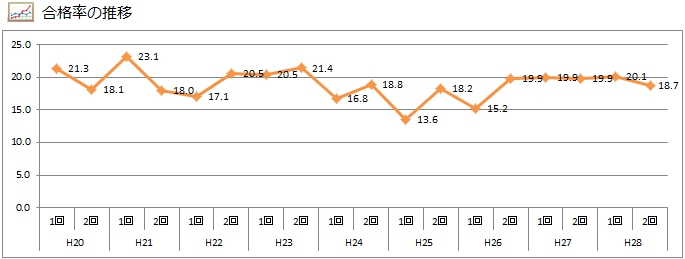

参考までに、平成20年度以降の試験結果をグラフにまとめてみましたが、このデータによると、試験の平均合格率は18.95%となり、20%を下回っています。

これは、電気通信主任技術者試験が、完全マークシート方式の試験とはいえ、よくある単純な択一式問題ではないこと、また、一定レベル以上の専門知識と理解力がなければ解答が導き出せない出題内容で構成されていることなどが、大きく影響しているのではないでしょうか。

そこで、本試験ではいったいどのような内容の問題が出題されているのか、過去問を分析し、出題傾向や特徴をまとめておくので、試験対策を行う際の参考にしてみて下さい。

なお、電気通信主任技術者試験は全4科目で構成されており、試験種別(伝送交換主任技術者と線路主任技術者)によって問題が異なる選択科目もありますが、今回は試験種を問わず共通科目となる法規にスポットを当てています。

そこで、電気通信主任技術者試験の法規科目の過去問を振り返ってみると、主に次のような法令が出題されていることがわかります。

| 電気通信事業法〈193条〉 | 有線電気通信設備令〈19条〉 | ||

| 電気通信事業法施行規則〈70条〉 | 有線電気通信設備令施行規則〈19条〉 | ||

| 電気通信主任技術者規則〈59条〉 | 電波法〈116条〉 | ||

| 事業用電気通信設備規則〈55条〉 | 不正アクセス行為の禁止等に関する法律〈14条〉 | ||

| 末端設備等規則〈36条〉 | 電子署名及び認証業務に関する法律〈47条〉 | ||

| 電気通信番号規則〈22条〉 | 国際電気通信連合憲章〈58条〉 | ||

| 有線電気通信法〈18条〉 | 国際電気通信連合条約〈42条〉 |

| では、法規対策はどうすればよいのか? 実はこれまでの過去問を分析してみると、時代(時期)によってトレンドはあるものの、出題される条文というのはほぼ限られてくることがわかります。 つまり、電気通信主任技術者試験の法規科目は、過去に出された内容(条文)が、形(言い回し)を変えて繰り返し出題されるといった傾向が強いため、他の試験科目以上に過去問中心の勉強に徹することで合格ラインに届く程度の実力が十分身に付きます。 したがって、法規対策は、まず頻出条文をしっかりと理解すること、そして、頻出条文をマスターしたら、徐々に関連事項を押さえていくという勉強法が効率的です。 |

電気通信主任技術者試験に限らず、最近の資格試験にみられる特徴のひとつに、テキストに書かれている内容や過去問の丸暗記では思ったほど得点に結びつかない!という点が挙げられます。

つまり、暗記力よりも理解力重視の内容へと移行している試験が増える傾向にあるので、以前ほど暗記力は重視されなくなってきているというのは間違いありません。

では、試験対策に暗記が全く必要なくなったかというとそんなことはなく、暗記力が合否を左右する試験もまだまだ多く存在します。

そのひとつが、電気通信主任技術者試験の法規科目です。

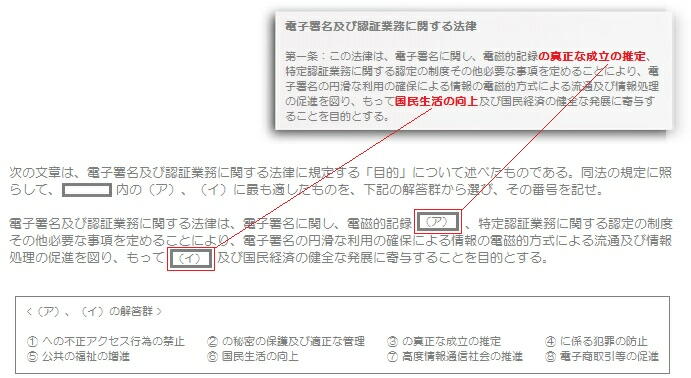

参考までに、条文を丸暗記しておいた方が楽に解答を導き出せる典型的な例を挙げて説明しましょう。

下記に掲載した過去問は平成25年度第1回試験で出題された問題の一部ですが、この例を見てもわかるように、法規科目は条文そのものを使って穴埋め問題としてしまうパターンも決して珍しくはありません。

しかし、先にも触れたように、関連法令をすべて丸暗記することはナンセンスであり、時間の無駄です。

そのため、本試験で狙われやすい頻出条文を中心に暗記するというスタンスでよいのではないでしょうか。

電気通信主任技術者試験は、完全マークシート方式の筆記試験ですが、その解答方法は多肢選択式なので、1つの問題に対して選択肢が複数あり、その中から正解だと思うものを選ぶことになります。

そこで過去問を分析してみたところ、法規科目は、どうやら出題パターンがほぼ決まっているようで、概ね次の3つのパターンに分類することができそうです。

これは平成25年度第2回に実施された過去問ですが、事業用電気通信設備規則に関する用語についての知識が正確に身に付いているかどうかを試す問題のようです。

パターン①で注意しなければならないことは、設問によって、正しいものだけでなく誤っているものを選ばせる問題も見られるので、正誤、どちらを選ぶのか、問題をしっかりと最後まで読んで確認し、無用なケアレスミスをしないようにして下さい。

| パターン① 事業用電気通信設備規則に規定する用語について述べた文章のうち、正しいものは [ (ア) ] である。 〈 (ア)の解答群 〉

【H25年度:第2回試験より】

|

先に紹介した過去問と同じく、法律に関する知識確認の問題ですが、こちらは解答群にある複数の選択肢の中から、空欄に最も適した語句を選ぶ穴埋問題となっています。

中には、この穴埋め問題に組合せを用いたパターンも見られますが、いずれも、正確な知識さえあれば、対処できる問題なので、試験対策を行う際には、特に狙われやすい用語や数字などは意識して覚えることが大切です。

| パターン② 次の文章は、電気通信事業法に規定する「業務の停止等の報告」及び電気通信事業法施行規則に規定する「報告を要する重大な事故」の一部について述べたものである。同法及び同規則の規定に照らして、[ ] 内の( ア )、( イ )に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。 電気通信事業者は、電気通信業務に関し通信の秘密の漏えいその他総務省令で定める重大な事故が生じたときは、その旨をその [ (ア) ] とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。 この総務省令で定める重大な事故の一つに、電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用するすべての通信のそ通が [ (イ) ] 以上不能となる事故がある。 〈 (ア)、(イ) の解答群 〉

【H22年度:第1回試験より】

|

電気通信主任技術者試験の法規科目で意外と多く見られるパターンがこのタイプです。

一見、単純な正誤問題にも見えますが、解答群をよくみると、この問題は個数問題だということがわかります。

個数問題とは、求められている正解肢が必ずしも1つとは限らないため、知識がうろ覚えだと、自信をもって解答することができない問題のことです。

また、消去法(文章のどこかに明らかに間違っている部分が1箇所でもあれば、その時点で排除できる)も使えず、問題によっては示された選択肢をすべてひとつひとつチェックしなければ解答することができないので、時間がかかる問題でもあります。

そのため、この手のマークシート形式の選択問題では最もやっかいな出題パターンとされており、個数問題の正解率は平均して低くなる傾向が見られるといった特徴があります。

| パターン③ 電気通信事業法に規定する基礎的電気通信役務などについて述べた次のA~Cの文章は、[ (ア) ] である。 A 基礎的電気通信役務とは、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。 B 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その迅速、確実かつ誠実な提供に努めなければならない。 C 基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(電気通信事業法の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。)について収支計画書を作成し、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣の許可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 〈 (ア) の解答群 〉

【H25年度 第2回試験より】

|

つまり、見方を変えれば、頻出法令さえマスターしてしまえば、合格基準を超える得点を稼ぐことができることになります。

法令の暗記作業は、一朝一夕ではいかないので、隙間時間をうまく利用しながら、地道にコツコツと積み上げていくことが大切です。

なお、法規関連の市販教材は、これまで何冊か出版されていますが、あまり古い教材では役に立たない(法改正などにより誤った知識を学んでしまう恐れがある)ので、できるだけ最新版の教材を使用するよう心掛けてください。

下記に、平成25年度第2回試験で出題された法規科目の内容を簡単にまとめておきますが、問題は問1~問5まであり、解答すべき問題数は計30問となっています。

| \ | 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 |

| 関連法規 | 電気通信事業法 電気通信事業法規則 |

電気通信主任技術者規則 電波法 国際電気通信連合憲章 不正アクセス禁止法 電子署名法 |

事業用電気通信設備規則 | 事業用電気通信設備規則 端末設備等規則 |

有線電気通信法 有線電気通信設備令 有線電気通信設備令施行規則 |

| 配点 ・ 内訳 |

(1)4点×1問 (2)4点×1問 (3)4点×1問 (4)4点×1問 (5)2点×2問 |

(1)4点×1問 (2)4点×1問 (3)4点×1問 (4)4点×2問 (5)2点×1問 |

(1)4点×1問 (2)4点×2問 (3)4点×1問 (4)4点×1問 (5)2点×1問 |

(1)4点×1問 (2)4点×1問 (3)4点×2問 (4)4点×1問 (5)2点×1問 |

(1)4点×2問 (2)4点×1問 (3)4点×1問 (4)4点×1問 (5)2点×1問 |

| 計20点 | 計20点 | 計20点 | 計20点 | 計20点 | |

| 100点 | |||||

| 試験の合格基準が〝100点満点中60点以上〟とのことなので、4割(40点)のミスは許されますが、配点の大きい4点問題を立て続けに取りこぼすと、合格が厳しくなってくるので要注意です。 では最後に、法規科目の過去問の一部を掲載しておくので、興味のある方はチャレンジしてみてください。 なお、電気通信主任技術者試験の本試験問題と解答は、ネット公開されているので、各試験科目の詳細については公式HPでご確認ください。 |

| 問:H22年度 第1回試験より 電気通信事業法に規定する「電気通信事業の登録」及び「登録の取消し」について述べた次のA~Cの文章は、[ (ア) ] 。 A.電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。 B.電気通信事業の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 (a) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (b) 電気通信役務の種類と接続条件 (c) 電気通信設備の概要 C.総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、電気通信事業の登録を取り消すことができる。 〈 (ア) の解答群 〉

問:H24年度 第1回試験より 次の文章は、国際電気通信連合憲章に規定する連合の目的の一部について述べたものである。[ ]内の(A)~(C)に最も適した語句の組合せは、[ (イ) ] である。 連合の目的は、次のとおりとする。 (ⅰ)すべての種類の電気通信の改善及び合理的利用のため、すべての構成国の間における [ (A) ] を維持し及び増進すること。 (ⅱ)電気通信の分野において開発途上国に対する技術援助を促進し及び提供すること、その実施に必要な物的資源、[ (B) ] 及び資金の移動を促進すること並びに情報の取得を促進すること。 (ⅲ)電気通信業務の能率を増進し、その [ (C) ] を増大し、及び公衆によるその利用をできる限り普及するため、技術的手段の発達及びその最も能率的な運用を促進すること。 〈 (イ) の解答群 〉

問:H25年度 第2回試験より 次の文章は、端末設備等規則に関する、電話用設備に接続される端末設備の移動電話端末における「受信レベル通知機能」について述べたものである。[ ]内の( ウ )、( エ )に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。ただし、[ ]内の同じ記号は、同じ解答を示す。 移動電話端末は、受信レベルの通知に関する次の機能を備えなければならない。 (ⅰ)移動電話用設備から指定された条件に基づき、移動電話端末の周辺の移動電話用設備の指定された[ (ウ) ]の受信レベルについて検出を行い、指定された時間間隔ごとに移動電話用設備にその結果を通知するものであること。 (ⅱ)[ (エ) ]の受信レベルと移動電話端末の周辺の移動電話用設備の[ (ウ) ]の最大受信レベルが移動電話用設備から指定された条件を満たす場合にあっては、その結果を移動電話用設備に通知するものであること。 〈 (ウ)、(エ) の解答群 〉

|