新制度がスタートした平成18年度以降、公害防止管理者試験にも、いよいよ〝科目別合格制度〟が導入されることになりました。

そのため、受験者は、この科目合格制度を利用して複数年度にわたって合格を狙う長期計画と、従来通りの一発合格を目指す短期計画の2パターンによる試験対策のいずれかを選ぶことができるようになったわけですが、ここでひとつ気になるのは、科目合格制度の導入により、受験者は合格を手にしやすくなったのかということです。

公害防止管理者試験では、合格基準の事前公表は行っていないため、ハッキリしたことは分かりませんが、これまでの統計を踏まえると、概ね次のような合格基準になると言われています。

※ 合格基準は、毎年、試験終了後に開催する試験員委員会において決定されます。

がしかし、この新制度の導入が、必ずしも公害防止管理者試験自体の難易度を下げ、試験に合格しやすくなったかというと、どうやらそうでもないようです。

| というのも、従来の公害防止管理者試験の合格基準は、足切り制度があったとはいえ、全体で60%以上の得点があれば、試験に合格できる余地があったと言われています。 そのため、得意科目で得点を稼いで、不得意科目をカバーするという戦略もとれましたが、新たに始まった科目別合格制度の下では、自分が得意とする試験科目で不得意科目をカバーするという方法が難しくなってしまいました。 つまり、得意科目だろうが不得意科目だろうが、各試験科目、概ね60%以上の得点がなければ試験に合格することができなくなったというわけです。 したがって、自分が受験する試験区分の中に極端な苦手科目があると、制度変更前よりも合格が難しく、難易度の高い試験と感じられるかもしれません。 |

科目別合格制の導入により、公害防止管理者試験は、複数年に渡って試験合格を狙うことが可能となりましたが、実はこの制度の利用には有効期間があります、

つまり、合格した年度を含めて3年以内に自分が受験した試験区分に必要な試験科目すべてに合格しなければならないということです。

ここで解りやすいよう具体例を挙げて説明すると、下記表のような感じになります。

| 試験科目 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |

| ①公害総論 | ○ | 免除 | 免除 | 〇(適用期間切れにより再受験) |

| ②大気概論 | ○ | 免除 | 免除 | 〇(適用期間切れにより再受験) |

| ③ばいじん・粉じん特論 | × | × | ○ | 免除 |

| ④大気特論 | × | ○ | 免除 | 免除 |

| ⑤大気有害物質特論 | × | × | ○ | 免除 |

| ⑥大規模大気特論 | × | × | × | ○ |

| 合否判定 | 科目合格 (①+②) |

科目合格 (④) |

科目合格 (③+⑤) |

資格区分合格 (資格取得) |

したがって、公害防止管理者試験に導入された科目合格制は、税理士試験のように一度合格したら半永久的に合格者としての資格があるわけではない点に注意が必要です。

公害防止管理者試験はマークシート方式の選択問題として出題されますが、その選択肢は4択ではなく5択として出題されます。

別にこの手の資格試験において5択が珍しいというわけではありませんが、選択肢がひとつ増えるということは、その分、問題のボリュームが増えることを意味します。

また、良くも悪くもヤマ勘での正解率の確率も下がってくるので、試験問題の難易度とはあまり関係ありませんが、4択に比べると面倒な解答方法であることは間違いありません。

さて、本題に戻りますが、公害防止管理者試験の過去問を振り返ってみると、試験区分問わず、一定の出題パターンというものがあるようです。

そこで、どのような出題パターンがあるのか、順に見ていきましょう。

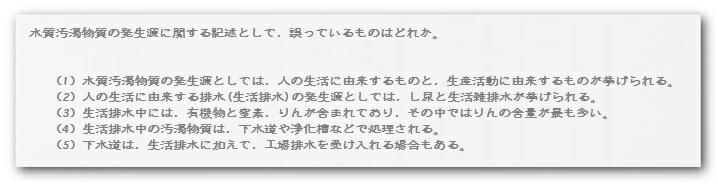

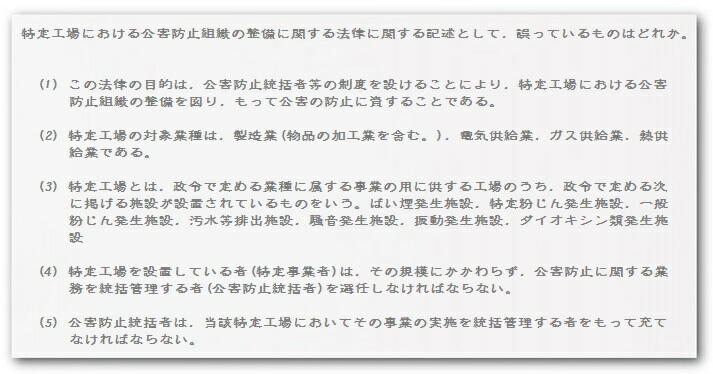

まず、最も多い出題パターンが下記のような正誤問題です。

試験科目によって試験時間や出題問題数は異なってきますが、大半の問題は、このような〝正誤問題〟として出題される傾向が見られます。

本試験では特に出題例のように誤っている選択肢を選ばせる問題が目立ちますが、稀に正しいものを選ばせる選択肢も混ざっているので、どちらの解答を求められているのか設問は最後までしっかりと読みうっかりミスをしないようにしてください。

したがって、公害概論などのように試験範囲自体はさほど広くなくても、その分、細かな知識が求められるような試験科目もあるので、基本的な重要項目をひととおり押えたら過去問を分析し、各試験科目の出題傾向をよく把握した上で、細かな関連知識を拾っていくことが大切です。

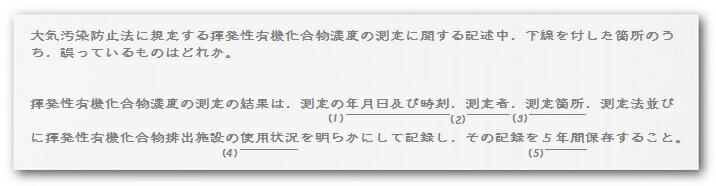

しかし、基本的に問われている内容は正誤問題と大差ないので、正確な知識さえあれば何なく解答できる問題なので、特に難易度の高い出題パターンというわけではありません(ただし、中には細かな知識が問われるものも…)。

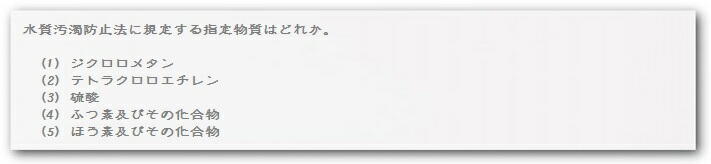

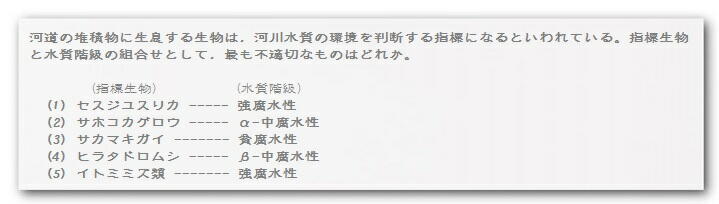

そして、3つめに紹介するパターンが組合せ問題です。

基本的に組合せパターンで出題される内容な、ある用語に対する正確な知識(意味や理解)があるかどうかを確認するに過ぎません。

しかし、いざ問われると、用語と意味が別のものとごっちゃになってすぐに出てこないこともあるので、その辺の結びつきをしっかりと押えながら、整理して記憶して置かなければならない厄介な点もあります。

したがって、用語と意味を関連付けて覚える際には、ゴロ合わせなどをうまく利用するのも一法かもしれません。

しかし、組合せ問題は消去法(明らかに誤っている部分が一部分でもあれば、その時点でその選択肢は排除することができる)などのテクニックが使えるケースも多いので、問題によっては短時間で解答することができるでしょう。

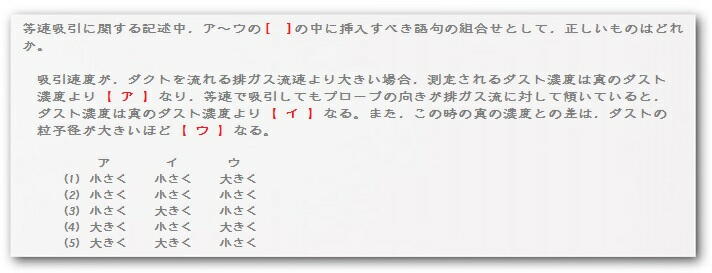

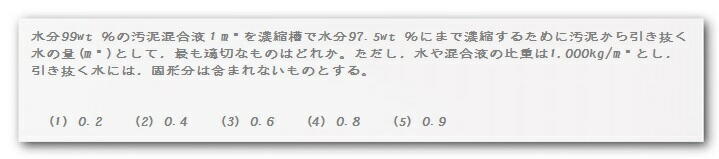

| そして、試験科目によっては出題されませんが、計算問題や化学の知識がないと対処できない問題が必ず出題されます。 理数系が得意な受験者にとっては、さほど抵抗がないかもしれませんが、文系出身者にとっては、計算・科学というだけで抵抗のある方も多いことでしょう。 しかし、大半の問題は中学~高卒程度の知識で対処できること、また、解法パターンさえマスターしてしまえば、それほど高度な難易度の高い問題が出題されるわけでないので、必ずしも文系出身者に不利だというわけではありません。 したがって、計算問題や化学は苦手だからと初めから捨て問題にするのではなく、基本的な解法パターンや知識は押えておいた方がよさそうです。 |

過去問を分析してみると、公害防止管理者試験は、似たような問題が繰り返し出題されるケースが比較的よく目立つ試験のようです。

つまり、そっくりそのまま同じ問題が出題されるわけではありませんが、前に出題された内容について、少し視点を変えた形で受験者に問うといったものです。

そのため、受験者は少なくとも3~5年分程度の過去問題には必ず目を通し、単に解答を丸暗記するのではなく、その問題の意味をしっかりと理解し、どのような形で問われても答えられるような応用力を身に付けておくことが大切です。