|

※ ただし、所定の講習過程を終了(検定試験に合格することが条件)すると、試験科目の一部免除(保安管理技術と学識)を受けることは可能。

そこで、二冷試験の難易度が、いったいどの程度なのかを知る一資料として、試験合格率や過去問題を振り返りながら、少し客観的に分析してみましょう。

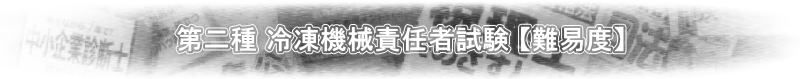

| 実施年度 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

| H18年度 | ----- | 4,707 | 2,034 | 43.2% |

| H19年度 | ----- | 4,843 | 2,649 | 54.7% |

| H20年度 | 5,702 | 4,988 | 2,131 | 42.7% |

| H21年度 | 6,469 | 5,572 | 2,844 | 51.0% |

| H22年度 | ----- | 5,187 | 2,534 | 48.9% |

| H23年度 | ----- | 5,118 | 1,481 | 28.9% |

| H24年度 | ----- | 5,458 | 2,656 | 48.7% |

| H25年度 | ----- | 5,039 | 2,343 | 46.5% |

| H26年度 | ----- | 4,738 | 1,403 | 29.6% |

| H27年度 | ----- | 4,954 | 1,730 | 34.9% |

| H28年度 | ----- | 4,295 | 2,028 | 47.2% |

|

免除 申請 |

|

免除 | |||||

|

受験 | |||||||

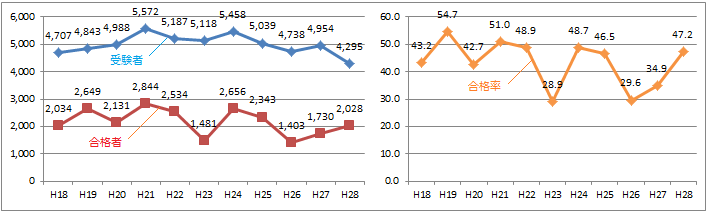

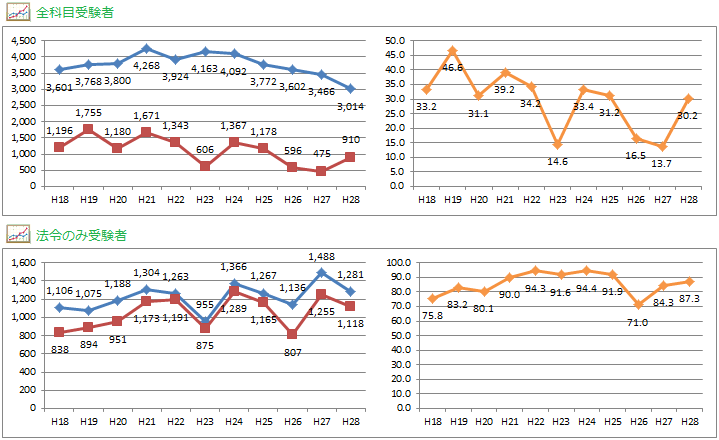

そこで、今後は全科目と試験科目の一部免除者(法令のみ受験者)ごとに試験結果をまとめてみました。

《二冷試験:全科目受験者》

|

《二冷試験:法令のみ受験者》

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

先に示したデータは、全科目受験者と法令のみ受験者とを合算した試験結果なので、試験科目の一部免除制度を利用していない受験者の試験合格率は、若干、下がる(合格が難しい)と理解しておいた方がよさそうです。

しかし、「法令」科目については、過去問を見る限り、問題自体の難易度は、それほど大差ありません。

| 過去問題 次のイ、ロ、ハの記述のうち、正しいものはどれか。 イ.冷凍設備に用いる機器の製造の事業を行う者(機器製造業者)が所定の技術の基準に従って製造しなければならない機器は、冷媒ガスの種類にかかわらず、1日の冷凍能力が5トン以上の冷凍機に用いられるものに限られる。 ロ.第二種製造業者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日の20日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 ハ.冷凍のための製造施設の冷媒設備内の高圧ガスであるアンモニアを廃棄するときには、高圧ガスの廃棄に係る技術上の基準は適用されない。 (1)イ (2)ロ (3)イ、ハ (4)ロ、ハ (5)イ、ロ、ハ 【法令】

|

| 過去問題 次のイ、ロ、ハ、ニの記述のうち、附属機器について正しいものはどれか。 イ.デミスタ式油分離器は、吐出しガス中の油滴をデミスタ内の線条で捕らえて、分離する方式である。 ロ.液ガス熱交換器は、液の過冷却増大と蒸気の過熱増大の相乗効果で、冷凍効果の増大が期待できるので、アンモニア冷凍装置にも使用される。 ハ.アンモニア冷凍装置の不凝縮ガス分離器から排出される不凝縮ガスは、除害設備を設けてアンモニアを直接大気中に排出しないようにする。 ニ.大形冷凍装置の満液式蒸発器がコイル式の場合、温度自動膨張弁で蒸発量に相当する冷媒液を制御する。 (1)イ、ロ (2)イ、ハ (3)ロ、ニ (4)ハ、ニ (5)イ、ハ、ニ 【保安管理技術】

|

冷凍機械責任者試験においては、二冷から加わる新たな試験科目ですが、「学識」はなかなか厄介な科目で、日常生活では、まずお目にかかることのない《p-h線図》を使った専門性の高い計算問題などが出題されます。

冷凍機械責任者試験においては、二冷から加わる新たな試験科目ですが、「学識」はなかなか厄介な科目で、日常生活では、まずお目にかかることのない《p-h線図》を使った専門性の高い計算問題などが出題されます。二冷試験をパスするには、ある意味、この計算問題の出来が合否を分けるポイントにもなってくるので、じっくりと腰を据えて取り組むようにしてください。

※ ただし、過去問を振り返ってみると、二冷試験はある程度パターン化されており、使用する公式もだいたい決まっているので、まずは基本公式をマスターすることが大事!

|

----- 受講料 -----

18,900円(一般申込み) / 18,400円(インターネット申込) |

そこで、できる限り一発合格したい、時間やお金に余裕があるという方は、この講習制度の利用をお勧めします。

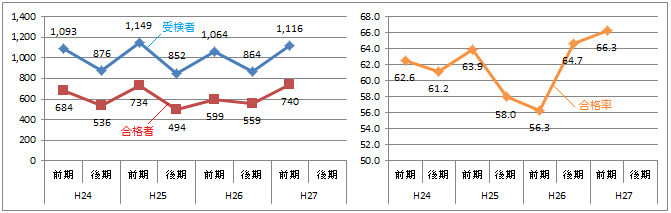

| 年度 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | |

| H24 | 前期 | 1,093 | 684 | 62.6% |

| 後期 | 876 | 536 | 61.2% | |

| H25 | 前期 | 1,149 | 734 | 63.9% |

| 後期 | 852 | 494 | 58.0% | |

| H26 | 前期 | 1,064 | 599 | 56.3% |

| 後期 | 864 | 559 | 64.7% | |

| H27 | 前期 | 1,116 | 740 | 66.3% |