一般的に、国家試験は民間資格試験などに比べると合格率は低い!と言われていますが、気象予報士試験も同様に合格の難しい難易度の高い試験なのか・・・?

これまでの試験データを基に、気象予報士試験の難易度について、少し客観的に分析してみることにしましょう。

| 気象業務法より一部抜粋 第24条の2 気象予報士になろうとする者は、気象庁長官の行う気象予報士試験(以下「試験」という。)に合格しなければならない。 第24条の4 試験に合格した者は、気象予報士となる資格を有する。 |

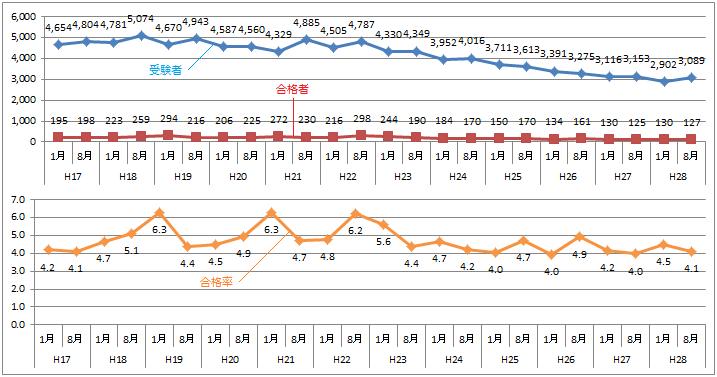

現在、試験実施団体である(財)気象業務支援センターは、気象予報士試験を年2回(1月と8月)ほど実施していますが、2005年度以降の試験の合格率状況は次のとおりです。

| \ | 申請者数 | 受験者数(a) | 合格者数(b) | 合格率(b÷a) | ||

| 2005年 | 1月(23回) | 5,296 | 4,654 | 195 | 4.2% | (-0.2) |

| 8月(24回) | 5,401 | 4,804 | 198 | 4.1% | (-0.1) | |

| 2006年 | 1月(25回) | 5,491 | 4,781 | 223 | 4.7% | (+0.6) |

| 8月(26回) | 5,724 | 5,074 | 259 | 5.1% | (+0.4) | |

| 2007年 | 1月(27回) | 5,366 | 4,670 | 294 | 6.3% | (+1.2) |

| 8月(28回) | 5,528 | 4,943 | 216 | 4.4% | (-1.9) | |

| 2008年 | 1月(29回) | 5,362 | 4,587 | 206 | 4.5% | (+0.1) |

| 8月(30回) | 5,201 | 4,560 | 225 | 4.9% | (+0.4) | |

| 2009年 | 1月(31回) | 5,076 | 4,329 | 272 | 6.3% | (+1.4) |

| 8月(32回) | 5,497 | 4,885 | 230 | 4.7% | (-1.6) | |

| 2010年 | 1月(33回) | 5,257 | 4,505 | 216 | 4.8% | (+0.1) |

| 8月(34回) | 5,383 | 4,787 | 298 | 6.2% | (+1.4) | |

| 2011年 | 1月(35回) | 5,015 | 4,330 | 244 | 5.6% | (-0.6) |

| 8月(36回) | 4,836 | 4,349 | 190 | 4.4% | (-1.2) | |

| 2012年 | 1月(37回) | 4,575 | 3,952 | 184 | 4.7% | (+0.3) |

| 8月(38回) | 4,541 | 4,016 | 170 | 4.2% | (-0.5) | |

| 2013年 | 1月(39回) | 4,337 | 3,711 | 150 | 4.0% | (-0.2) |

| 8月(40回) | 4,112 | 3,613 | 170 | 4.7% | (+0.7) | |

| 2014年 | 1月(41回) | 3,958 | 3,391 | 134 | 4.0% | (-0.7) |

| 8月(42回) | 3,707 | 3,275 | 161 | 4.9% | (+0.9) | |

| 2015年 | 1月(43回) | 3,655 | 3,116 | 130 | 4.2% | (-0.7) |

| 8月(44回) | 3,616 | 3,153 | 125 | 4.0% | (-0.2) | |

| 2016年 | 1月(45回) | 3,409 | 2,902 | 130 | 4.5% | (+0.5) |

| 8月(46回) | 3,533 | 3,089 | 127 | 4.1% | (-0.4) | |

また、試験合格率の方はというと、非常に低水準で推移しており、例年、4~5%台いることが見てとれます。

一般的に合格率が10%を切ってくるような試験は、合格するのも一苦労で、数年計画で試験合格を目指す(つまり、一発合格は難しい)受験者も少なくありません。

そのため、気象予報士試験の難易度を合格率の数値から判断すると、非常に難易度の高い厳しい試験である!と言えるかもしれません。

これは、気象予報士試験が、事実上〝相対評価〟試験であることを意味しているわけですが、受験資格が無い(つまり、誰でも受けられる)とはいえ、気象業務に携わっている社会人受験者も数多く受けていることから、彼らを含めた全受験者と競い合った中での上位5%に食い込むには、それ相応の試験対策と実力が求められます。

| 相対評価試験 | 絶対評価試験 |

| 「受験者の上位●%」といったように成績上位の者から順に合格する試験制度。単純に合格基準さえ満たせば良いという試験ではないため、受験者同士で競い合わなければならず、受験者自身の本当の実力が問われやすい。そのため、母集団の能力が高い(ライバルの成績が上がる)と、基準レベル自体が高くなるが、絶対評価試験のように試験問題の難易度によって合否が左右される…といったことは少なくなる。 | 規定の合格基準(例 … 100点満点中70点以上)さえ満たしていれば、原則、合格する試験制度。つまり、試験機関が事前に公表している合格基準さえ満たせばよく、受験者同士で競い合うことがない。そのため、試験問題の難易度により、合格者数が大幅に変動しやすいのが特徴(問題が易しいと合格者が多く出るが、試験問題の難易度が高い時期に受験すると合格者数も激減してしまう…いわば運的な要素も強い)。 |

※ 問題の難易度によっては12問以上の正解が条件となることもある。 |

| しかし、超難関試験といわれる司法書士試験や公認会計士試験などとは違い、独学で合格している受験者も少なくないようです。 気象予報士試験の最大の山場は〝実技試験(文章や図表を用いた記述式問題)〟にあると言われているので、学科試験をパスした方は、過去問や試験範囲を単に丸暗記するだけでなく、理解力を重視しながら、指示された文字数で簡潔に記述できる文章力を磨くことが大切です。 また、独学ではちょっと不安かもという方は『ユーキャンの気象予報士通信講座【分割払い】』のような通信講座の利用を検討してみるのも一法かもしれません。 |

| 出題例:一般知識 降水過程について述べた次の文章(a)~(d)の正誤について、下記の①~⑤の中から正しいものを一つ選べ。 (a) 単位体積に含まれる大気中のエーロゾルの数は、一般に海上より陸上の方が多い。 (b) エーロゾルの一つである海塩粒子は吸湿性があり、水蒸気を吸収するため、雲粒の成長を抑制する働きがある。 (c) 温度0℃以上の暖かい雲の中では、さまざまな大きさの雲粒が混在している場合の方が、大きさがそろっている場合より雨滴の成長が速い。 (d) 過冷却の雲の中に水滴と氷晶が混在するとき、両者に対する飽和水蒸気圧の違いから、氷晶の方が速やかに成長する。 ①(a)のみ誤り ②(b)のみ誤り(← 正解) ③(c)のみ誤り ④(d)のみ誤り ⑤ すべて正しい |