電験は、電力会社や高電圧を取扱う電気業界はもちろんのこと、ビル管理業や建設業関連会社からの評価も高く、就(転)職や昇進(昇給)目的に、受験される方も多く、非常に難易度の高い国家試験として認識されており、試験合格率の方も低いようです。

そこで、どのくらい難しい試験なのか、電気技術者にとっての登竜門的な試験とも言われる電験3種の難易度について、少し客観的に分析してみたいと思います。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

※ 電験第1種・第2種は、1次試験(マークシート式)と2次試験(記述式)とに分かれます。

電験を受験される方の多くは理数系出身者ですが、理数系を得意とする受験者の中には、単なる知識だけでなく、国語力(文章力)が求められるような記述式問題を苦手とする人も少なくないため、この種の択一式問題は、比較的、受けやすい試験といえるでしょう。

| 出題例:電力 複数の発電機で構成されるコンバインドサイクル発電を、同一出力の単機汽力発電と比較した記述として、誤っているのは次のうちどれか。 (1) 熱効率が高い。 (2) 起動停止時間が長い。 (3) 部分負荷に対応するため、運転する発電機数を変えるので、熱効率の低下が少ない。 (4) 最大出力が外気温度の影響を受けやすい。 (5) 蒸気タービンの出力分担が少ないので、その分復水器の冷却水量が少なく、温排水量も少なくなる。 |

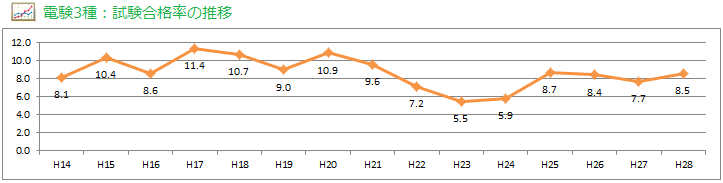

ここ最近の電験3種の試験結果は冒頭でも触れたとおりですが、試験合格率は非常に低い水準で推移しています。

一般的に合格率が10%を切ってくるような試験は、問題の難易度自体が非常に高く、中途半端な試験対策では太刀打ちできないといわれていますが、電験3種は受験資格がないため、誰でも自由にチャレンジすることができます。

つまり、何が言いたいのかというと、電験3種に限っては、あまり受験勉強に真剣に取り組んでいない方も受験しに来るため、彼らによって試験合格率の数値が見かけ以上に低くなってしまっているということです。

したがって、電験3種の合格を目指して本気で試験対策に取り組んでいる受験者にとってのは、公表されている数値(合格率)ほど難しい試験ではないので、試験合格率を見て気圧されないようにしましょう。

先に示した試験結果を振り返ってみると、電験3種の合格率は、比較的、安定した推移(7~10%程度)を示していることが見てとれます。

これは、電験3種が〝相対評価〟試験的な要素を含んでいることを示しており、事実、合格ライン(基準点)は、実施年度によって変動しています。

| \ | 理論 | 電力 | 機械 | 法規 |

| H26 | 54.38点 | 58.00点 | 54.39点 | 58.00点 |

| H27 | 55点 | 55点 | 55点 | 55点 |

| H28 | 55点 | 55点 | 55点 | 54点 |

| 相対評価試験 | 絶対評価試験 |

| 「受験者の上位●%」といったように成績上位の者から順に合格する試験制度。単純に合格基準さえ満たせば良いという試験ではないため、受験者同士で競い合わなければならず、受験者自身の本当の実力が問われやすい。そのため、母集団の能力が高い(ライバルの成績が上がる)と、基準レベル自体が高くなるが、絶対評価試験のように試験問題の難易度によって合否が左右されるといったことは少ない。 | 規定の合格基準(例 … 100点満点中70点以上で合格)さえ満たしていれば、原則、合格する試験制度。つまり、試験機関が事前に公表している合格基準さえ満たせばよく、受験者同士で競い合うことがない。そのため、試験問題の難易度により、合格者数が大幅に変動しやすいのが特徴(試験問題が易しいと大量に合格者数が出るが、試験問題の難易度が高い時期に受験すると合格者数も激減してしまう…いわば運的要素も強い)。 |

一般的に合格率が10%を下回ってくるような試験においては、一発合格を狙うのは、そこそこ厳しい現状があります。

しかし、電験3種は〝科目合格制〟を導入しているため、一度の試験で全科目合格を狙う必要はありません。

つまり、試験自体は、全4科目(① 理論 ② 電力 ③ 機械 ④ 法規)からなりますが、各科目ごとに合格基準が設けられているため、その合格基準を満たした試験科目については、翌々年度まで、申請により免除してもらうことができる制度を採用しているのです。

したがって、今年は○○科目のみの合格を狙う!と、受験者は2~3年計画で試験合格を目指せるため、各試験科目の難易度自体は高くても、じっくりと腰を据えて試験対策を行うことができることから、受験者の負担は軽減されるといった利点があります。

参考までに、その出題例を、いくつか紹介しておきましょう。

| 正誤問題の出題例:法規(過去問題) 次の文章は、高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。)の施設(発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合を除く。)の工事例である。その内容として、「電気設備技術基準の解釈」に基づき、不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。 (1)機械器具を屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設した。 (2)工場等の構内において、人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けた。 (3)工場等の構内以外の場所において、機械器具に充電部が露出している部分があるので、簡易接触防護措置を施して機械器具を施設した。 (4)機械器具に附属する高圧電線にケーブルを使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上5mの高さに施設した。 (5)充電部分が露出しない機械器具を温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設した。 【平成28年度 電験3種試験より】

穴埋め組合せ問題の出題例:電力(過去問題) 次の文章は、水車に関する記述である。 衝動水車は、位置水頭を[ (ア) ]に変えて、水車に作用させるものである。この衝動水車は、ランナ部で[ (イ) ]を用いないので、[ (ウ) ]水車のように、水流が[ (エ) ]を通過するような構造が可能となる。 上記の記述中の空白箇所(ア)、(イ)、(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組みあわせたのは次のうちどれか。 (ア) (イ) (ウ) (エ) (1) 圧力水頭 速度水頭 フランシス 空気中 (2) 圧力水頭 速度水頭 フランシス 吸出管中 (3) 速度水頭 圧力水頭 フランシス 吸出管中 (4) 速度水頭 圧力水頭 ペルトン 吸出管中 (5) 速度水頭 圧力水頭 ペルトン 空気中 【平成22年度 電験3種試験より】

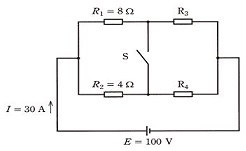

計算問題の出題例:理論(過去問題) 図のように、抵抗とスイッチSを接続した直流回路がある。いま、スイッチSを開閉しても回路を流れる電流I[A]は、I=30Aで一定であった。このとき、抵抗R4の値[Ω]として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。  【平成27年度 電験3種試験より】

|

電験3種は、① 理論 ② 電力 ③ 機械 ④ 法規の4科目で構成されていますが、各科目の主な出題内容と問題数は下記表のとおりです。

電験(電気主任技術者試験)という名称から〝電気〟に関する専門知識ばかり問われる試験と思われがちですが、過去問を分析してみると、実は計算問題の出題傾向が強い試験であることがわかります。

そのため、数学(電験3種は、高卒レベル程度の数学力を想定しているとか…)が得意な人にっては、取り組みやすい試験であると言えそうですが、実際は大卒者でも手こずるような問題が出題されているようです。

これは、電験3種に必要な基礎学力と学校で教えられる勉強内容が必ずしもイコールではないため、難易度が高く難じてしまわれるのでしょう。

したがって、電験を攻略するには、暗記力よりも理解力重視の学習が必要になってきますが、過去問重視の試験(同じ形で出題されることはないが類似問題が多い)なので、過去問題(5~10年分程度)は必ず解くようにして下さい。

| 科目 | 出題範囲(内容) | 出題問題数 |

| 理論 | 電気理論、電子理論、電気計測及び電子計測 | A問題:14問 B問題:4問中3問解答(選択あり) |

| 電力 | 発電所及び変電所の設計及び運転、送電線路及び配電線路(屋内配線を含む。)の設計及び運用並びに電気材料 | A問題:14問 B問題:3問 |

| 機械 | 電気機器、パワーエレクトロニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに電力システムに関する情報伝送及び処理 | A問題:14問 B問題:4問中3問解答(選択あり) |

| 法規 | 電気法規(保安に関するものに限る。)及び電気施設管理 | A問題:10問 B問題:3問 |

| 理論 | 電力 | 機械 | 法規 | ||||

| A問題 | B問題※ | A問題 | B問題※ | A問題 | B問題※ | A問題 | B問題※ |

| 正誤 ……… 6問 計算 ……… 4問 穴埋組合 … 4問 |

正誤 ……… 1問 計算 ……… 6問 穴埋組合 … 1問 |

正誤 ……… 5問 計算 ……… 1問 穴埋組合 … 8問 |

計算 ……… 6問 | 正誤 ……… 3問 計算 ……… 5問 穴埋組合 … 6問 |

正誤 ……… 3問 計算 ……… 4問 穴埋組合 … 1問 |

正誤 ……… 5問 穴埋組合 … 5問 |

計算 ……… 6問 |