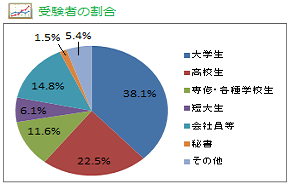

しかし、秘書という特殊な職種のため、社会経験のない受験者の中には「果たして自分に合格できるだろうか…」と試験内容に不安を感じている方もいるようです。

しかし、秘書という特殊な職種のため、社会経験のない受験者の中には「果たして自分に合格できるだろうか…」と試験内容に不安を感じている方もいるようです。※補足:秘書検定は全受験者の約8割が社会経験のない学生受験者で構成されている検定試験です。

そこで、これまでの試験データを基に、秘書検定3級の難易度について少し分析してみたいと思います。

そのため、ロールプレイング形式※の面接が組み込まれている準1級以上の試験に比べれば、かなり受けやすい試験制度といえそうです。

※ロールプレイング形式とは、実際、業務を行う上で起こりうる場面を想定して、役割(ロール)を演じる(プレイ)こと。

さて、気になる筆記試験の中身ですが、出題される問題数は計35問、その約9割はマークシート方式の五肢択一問題として出題されています。

|

| 出題例 次は山田部長秘書A子の言葉遣いである。中から下線部分の「参る」の使い方が不適当と思われるものを一つ選びなさい。 1)「銀行には私が参ります」 2)「お車がただ今参りました」 3)「書類をお届けに参りました」 4)「当社へ参っていただけませんか」 5)「私どもの山田が参ると申しております」 |

| 理論科目 | ■必要とされる資質 ■職務知識 ■一般知識 |

60%以上の得点 |

合格 |

| 実技科目 | ■マナー・接遇 ■技能 |

60%以上の得点 |

というのも、どちらか一方の科目が基準点以下だと不合格になってしまうからです。

したがって、理論科目・実技科目ともに、ある程度、バランスのよい学習を心がけ、基準点以上の得点が稼げるだけの実力を身に付けておく必要があることから、極端に苦手な科目がある方にとっては、若干、難易度が高いと感じられるかもしれません。

先にも説明したとおり、試験問題の約9割はマークシート形式の択一問題ですが、過去問を振り返ってみると、常識的な設問が多く、ほとんどの問題は冷静に考えれば正しい答えが導き出せることに気付くはずです。

| 問1:次は新人秘書A子が先輩から、秘書の仕事の仕方として教えられたことである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。 1)日常的なことであっても、効率よくするとか質を高めるなどの工夫を常に考えながらすること。 2)上司の仕事の手助けが秘書の仕事なので、上司が今何を欲しているかを察するようにすること。 3)秘書は会社の経営に関することを知る機会があるが、そのようなことを知っても口外しないこと。 4)仕事は上司からの指示を待ってすることになるが、しておいた方がよい仕事は自分からしておくこと。 5)上司の私用は会社の仕事ではないので、私用と思われることを頼まれたときは私用かどうかを尋ねること。 【理論科目:必要とされる資質】

問2:マナー・接遇:名刺の正しい取り扱い方 次は秘書A子が、名刺に関して行ったことである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。 1)上司の指示で不意の見知らぬ来客を断るとき、預かった名刺を申し訳ないと言って返した。 2)名刺を預かったが他部署への客だったので、他部署まで案内し、預かった名刺を担当者に渡した。 3)来客を確認するとき、名刺には肩書が書かれていたが、肩書は読まずに会社名と名前だけを読んだ。 4)初めて来社した客に、預かった名刺は上司に渡すので名刺整理用にもう1枚もらえないかと言った。 5)取引先の課長が来社したとき、昇進したと聞いていたのでよければ新しい名刺をもらえないかと言った。 【実技科目:マナー・接遇】

問3:秘書A子は上司から香典を送ってもらいたいと言われ、宛て先を書いたメモと一緒に「現金の入った不祝儀袋」と「悔やみ状」を渡された。この場合どの方法で郵送するのがよいか。次の中から適当と思われるものを一つ選びなさい。 1)現金書留で、不祝儀袋と悔やみ状を一緒に送る。 2)普通郵便で、不祝儀袋と悔やみ状を一緒に送る。 3)簡易書留で、不祝儀袋と悔やみ状を一緒に送る。 4)不祝儀袋は現金書留で、悔やみ状は普通郵便で送る。 5)普通郵便の配達日指定で、不祝儀袋と悔やみ状を一緒に送る。 【実技科目:技能】

|

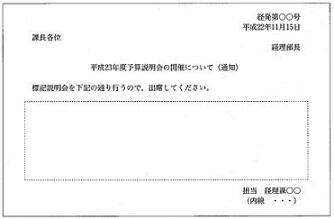

問4:秘書A子は上司から、下のようにあて名が印刷してある返信のはがきを渡され、出しておいてもらいたいと言われた。このような場合、相手に対する敬称はどのように書けばよいか。はがきに書き入れなさい。 問5:次の「 」内の内容と、その他必要なことを点線の枠内に書き入れ、社内文書として完成させなさい。 「12月10日(金)9時から11時まで、第一会議室で行う」  |

また、秘書検定3級のような絶対評価※試験においては、合格者のレベルをある程度一定にキープする必要上、本試験問題の内容を大幅に変更しづらいといった特徴がみられます。

※ 規定の合格基準(例 … 100点満点中60点以上で合格)さえ満たしていれば、原則、合格する試験制度のこと。合格基準さえ満たせばよく、受験者同士で競い合うことがないため、試験問題の難易度により、合格率が大幅に変動しやすいのが特徴のひとつ。

つまり、過去に出された問題が形を変えて出題されやすいため、過去問題を反復練習しながら、出題傾向を把握しつつ理解を深めることで、合格に必要なだけの実力は身に付くのです。

そのため、独学でも市販の過去問題集等を利用することで、十分合格が狙えるはずです。

|