では、次に両試験の内容を比較してみましょう。

| \ | 2級 | 3級 | |

| 受験資格 | 特になし | ||

| 試験時間 | 60分 | 50分 | |

| 出題範囲 (出題分野) |

|

||

| 日本の全遺産と主要な世界の遺産300件 | 日本の全遺産と主要な世界の遺産100件 | ||

| 出題形式 | マークシート方式(四肢択一) | ||

| 問題数 | 60問(各問題の得点は1点と2点に分かれる) | ||

| 合格基準 | 満点の60%以上(認定基準に達した受検者数の割合が規定値以下の場合は調整あり) | ||

特に注目すべきは対象となる世界遺産の件数で、2級になると300件に増える(3級の3倍!)ため、問題の難易度以前に、本試験までに覚えなければならない試験範囲が広がります。

そのため、自ずと学習時間も増えるため、3級よりも労力を必要とする試験であることは間違いありません。

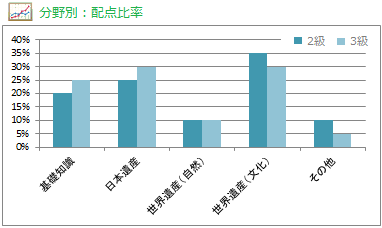

また、2級と3級とでは、本試験で出題される問題の分野別配点比率の点でも違いが見られます。

特に2級は「世界の文化遺産」の配点比率が他分野よりも高く(全体の35%)なりますが、出題される世界遺産の件数が大幅に増えるので、試験対策に苦労するかもしれません。

そこで、2級と3級では、実際、どのような内容の問題が出題されているのか、過去問を分析し、試験の特徴や難易度について比較してみましょう。

まずは、こちらの出題例をご覧ください。

問:下線部「ローマ時代を代表する」ローマの歴史地区と同じく、日本のある時代を代表し、唐の影響を受けた国際色豊かな天平文化が花開いた都市にある遺産として、正しいものはどれか。 (1)古都奈良の文化財 (2)日光の社寺 (3)琉球王国のグスク及び関連遺産群 (4)古都京都の文化財 問:1999年に世界遺産に登録された「日光の社寺」。17世紀初めの建築の際に意匠を担った主任画家で、京都二条城の二の丸御殿の障壁画でも有名なのは誰か。 (1)丸山応挙 (2)狩野探幽 (3)雪舟 (4)伊藤若冲 問:メキシコ・ユカタン半島の北部にある「チチェン・イツァの古代都市」は、800年続いた都市で、さまざまな時代に築き上げられた数々の遺構が残されています。この都市の文明は、次のどれですか。 (1)マヤ文明 (2)アステカ文明 (3)トルテカ文明 (4)オルメカ文明 |

3級の試験問題を振り返ってみると、正しいもの・誤っているものを選ばせる正誤問題や空欄補充(穴埋め)問題、組合せ問題として出題されるパターンがほとんどで、その内容も世界遺産に関する基本的な用語や名称(人物や都市、遺産、条約など)を問う知識問題で構成されており、全体的に素直な問題が目立ちます。

稀に重箱の隅をつつくような細かな知識を問う難解な問題も出題されていますが、合否を左右するほどの配点にはなっていないため、解けなくても支障はないでしょう。

そのため、問題自体のレベルという点では決して難易度は高くありません(大半の問題は暗記)。

また、現在は世界遺産検定3級に対応した公式テキストが存在し、大半の問題(約9割)は同テキストに即した問題が出題されるので、公式テキストや過去問題集をマスターしておけば、試験に合格することは難しくありません。

一方、2級試験はというと、こちらも基本的に出題パターンは3級とほぼ変わりません。

問:次の3つの説明文から推察される、ユネスコが世界遺産の登録に関して策定している方針はどれか。 ・1994年の世界遺産委員会で採択された ・世界遺産リストの不均衡を是正することが目的である ・世界遺産を持たない国や地域からの登録強化や、産業遺産や現代の登録強化なども含む (1)グローバル・スタンダード (2)ユニバーサル・デザイン (3)グローバル・ストラテジー (4)カルチュラル・スタディーズ 問:2013年の世界遺産委員会で、保有する遺産すべてが危機遺産登録された国として、正しいものはどれか。 (1)ラオス人民共和国 (2)スーダン共和国 (3)シリア・アラブ共和国 (4)ウクライナ 問: ロマネスク、ゴシック、ルネサンスの3つの建築様式が発展した順番として、正しいものはどれか。 (1)ロマネスク → ゴシック → ルネサンス (2)ゴシック → ロマネスク → ルネサンス (3)ルネサンス → ゴシック → ロマネスク (4)ゴシック → ルネサンス → ロマネスク |

ただ、基本的な知識問題は3級の方がやや多めであったのに対し、2級試験では公式テキストをマスターしただけでは対処できないような問題もちらほら見られることから、やはり3級よりもレベルの高い試験であると理解しておきべきです(とはいえ、やはり暗記が重要!)。

また、出題対象となる世界遺産の件数が大幅に増える(300件)ため、本試験までにどこまで広く浅い知識を身に付けられるかがポイントになってきます。

そのため、公式テキスト(本試験問題の約8割が出題される)と過去問題集で類似問題をしっかりと学習するという点では3級と同様の試験対策となりますが、3級のテキストに比べるとボリュームがある(約100ページ増)ので、勉強に割く時間は3級以上に確保しておく必要がありそうです。