両試験を様々な角度から分析しながら、本試験の難易度について、比較・考察してみました。

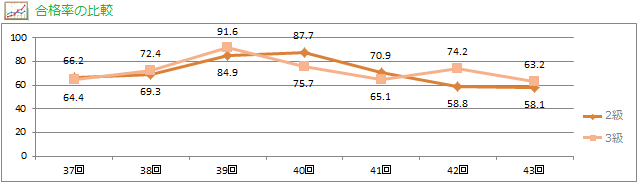

一般に階級が設けられているような検定試験では、レベルが1つ上がると、それに比例して合格率も低くなる傾向がみられますが、どうやらサービス接遇検定試験には、その特徴が当てはまらないようで、単純に合格率の数値を比較しただけでは、本試験の難易度の差を知ることはできません。

では、次に両試験の試験内容を比較してみましょう。

| \ | 3級 | 2級 |

| 受験資格 | 特になし | |

| 試験時間 | 90分 | 100分 |

| 出題形式 | ・選択問題(5肢択一 / マークシート方式) ・記述問題 |

・選択問題(5肢択一 / マークシート方式) ・記述問題 |

| 出題領域 | ・理論(サービススタッフの資質、専門知識、一般知識) ・実技(対人技能、実務技能) |

・理論(サービススタッフの資質、専門知識、一般知識) ・実技(対人技能、実務技能) |

| 問題数 | 計24問(択一問題:21問 / 記述問題:3問) | 計24問(択一問題:20問 / 記述問題:4問) |

| 合格基準 | 「理論」「実技」それぞれの得点が満点の60%以上 | |

また、試験の審査基準をさらに詳しく比較してみると、両試験のレベルに違いがあることがわかります。

| レベル(程度) | ||

| サービス接遇実務について初歩的な理解を持ち、基本的なサービスを行うのに必要な知識・技能をもっている | ||

| 領域 | 内容 | |

| サービススタッフの資質 | (1)必要とされる要件 | ①明るさと誠実さを備えている ②適切な判断と表現を心得ている ③身だしなみを心得ている |

| (2)従業要件 | ①良識を持ち、素直な態度がとれる ②適切な行動と協調性が期待できる ③清潔感について理解できる ④忍耐力のある行動が期待できる |

|

| 専門知識 | (1)サービス知識 | ①サービスの意義を、一応、理解できる ②サービスの機能を、一応、理解できる ③サービスの種類を知っている |

| (2)従業知識 | ①商業用語、経済用語が理解できる | |

| 一般知識 | (1)社会常識 | ①社会常識が理解できる ②時事問題を、一応、理解している |

| 対人技能 | (1)人間関係 | ①一般的に人間関係が理解できる |

| (2)接遇知識 | ①対人心理が理解できる ②一般的なマナーを心得ている ③接遇者としてのマナーを心得ている |

|

| (3)話し方 | ①接遇用語を知っている ②接遇者としての基本的な話し方が理解できる ③提示、説明の仕方が理解できる |

|

| (4)服装 | ①接遇者としての適切な服装が理解できる | |

| 実務技能 | (1)問題処理 | ①問題処理について、理解できる |

| (2)環境整備 | ①環境整備について、理解できる | |

| (3)金品管理 | ①金品の管理について、理解できる | |

| (4)社交業務 | ①社交儀礼の業務について、理解できる | |

| レベル(程度) | ||

| サービス接遇実務について理解をもち、一般的なサービスを行うのに必要な知識・技能をもっている | ||

| 領域 | 内容 | |

| サービススタッフの資質 | (1)必要とされる要件 | ①明るさと誠実さを備えている ②適切な判断と表現を心得ている ③身だしなみを心得ている |

| (2)従業要件 | ①良識を持ち、素直な態度がとれる ②適切な行動と協調性のある行動をとることができる ③清潔感について理解できる ④忍耐力のある行動をとることができる |

|

| 専門知識 | (1)サービス知識 | ①サービスの意義を理解できる ②サービスの機能を理解できる ③サービスの種類を理解できる |

| (2)従業知識 | ①商業活動、経済活動が理解できる ②商業用語、経済用語が理解できる |

|

| 一般知識 | (1)社会常識 | ①社会常識がある ②時事問題を理解している |

| 対人技能 | (1)人間関係 | ①人間関係の対処について、理解がある |

| (2)接遇知識 | ①顧客心理を理解し、能力を発揮することができる ②一般的なマナーを発揮できる ③接遇者としてのマナーを発揮することができる |

|

| (3)話し方 | ①接遇用語を知っている ②接遇者としての話し方ができる ③提示、説明の仕方ができる |

|

| (4)服装 | ①接遇者としての適切な服装ができる | |

| 実務技能 | (1)問題処理 | ①問題処理について、対処できる |

| (2)環境整備 | ①環境整備について、対処できる | |

| (3)金品管理 | ①金品の管理について、能力を発揮できる | |

| (4)金品搬送 | ①送金、運搬について、理解できる | |

| (5)社交業務 | ①社交儀礼の業務について、処理できる能力がある | |

3級試験は接客スキルの初歩的な理解が求められているのに対し、2級試験では、初歩や基本といった言葉が外され、一般的なサービス接遇知識や技能スキルが要求されているようです。

そのため、2級試験の方が、より専門的の高い応用力(考える力)が試される難易度の高い試験と言えそうですが、過去問題を振り返ってみると、必ずしも2級試験の方が専門性の高い知識や技能が求められているとはいえない問題も見受けられます。

| 3級:出題例(サービススタッフの資質) 次はホテルのロビーでお客さま案内係をしている小倉理恵が、お客さまによい印象を持ってもらうために心掛けていることである。中から不適当と思われるものを一つ選びなさい。 (1)お客さまを案内するときは、お客さまに安心してもらえるようにお客さまの先に立って歩くようにしている。 (2)お客さまが声を掛けようとしていると感じたときは、感じただけであってもお客さまに近づくようにしている。 (3)ロビーで待機しているときは、ロビー全体のお客さまを視野に入れてお客さまの動きに注意するようにしている。 (4)こちらに近づいてくるお客さまには、声を掛けてくれるのを待つように視線をお客さまに向けるようにしている。 (5)せっかちなお客さまを案内するときは、落ち着いてもらうためにお客さまのペースには合わせないようにしている。 2級:出題例(一般知識) 「地産地消」とはどのようなことを言うか。次の中から適当と思われるものを一つ選びなさい。 (1) 地下資源が地上で産業資材になり消費されること。 (2) その土地で生産された物をその土地で消費すること。 (3) 地方の生産物が大都市に出荷されて消費されること。 (4) その土地の生産物を他の消費地で評価してもらうこと。 (5) 地域おこしでできた産業の生産物が消費者を元気にすること。 【参考:(公財)実務技能検定協会HP】

|

したがって、総合的に見ると、確かに2級試験の方が一歩踏み込んだ専門知識(技能)の高い問題は頻出しているものの、両試験の難易度という点に関しては、共に面接試験のない3級試験と2級試験との間にそれほど大きな壁があるわけではなさそうです。

| 2017年1月に開講した講座で、準1級~3級までの検定試験に対応。まだ新しい講座なので、実績がない点に不安は残るが、ユーキャンといえば、初学者を意識した教材内容に定評があり、同講座もビギナー受験者がスムーズに試験対策に取り組めるような工夫が随所に見られる点は評価したい。特に準1級合格を目標としている者にとっては、面接試験がネックとなってくるので、面接対策用の映像教材などがセットになっているユーキャン講座は、通信講座の利用を考えている者にとっては検討してみる価値がありそうだ。 |