しかし、立場上、どうしても試験に合格しなければならないという方もいるはずです。

そこで、受検者が最も多い第3種技術検定はいったいどれくらい難しいのか、試験制度や過去問を基に様々な角度から分析し、本試験の難易度について考察しています。

| 次は、ポンプ場施設の運転管理について述べたものです。最も不適当なものはどれですか。 (1)ゲートは、定期的に全開、全閉の動作確認試験を行う。 (2)ポンプ場の揚水能力以上の流入水量があった場合は、流入量調整のために、流入ゲートの開度調整を行い、ポンプ設備を保護する。 (3)沈砂池の滞留水には、汚濁物は含まれていないので、臭気は発生しない。 (4)スクリーンに付着したスクリーンかすは、頻繁に除去し、スクリーン前後の水位差をなるべく少なくする。 |

※補足:試験実施団体である日本下水道事業団は、最新の試験問題を公式サイト内で公表(期間限定)しています。

そのため、与えられた選択肢の中から最も適当な番号を解答用紙にチェックするだけなので、ある程度の専門知識や文章力が求められる記述問題などに比べると、予め答えが用意されている分、解答しやすい試験形式となっています。

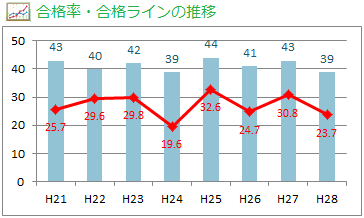

次に、こちらのグラフをご覧ください。

合格率に関しては20%を下回ることは稀ですが、一方で30%を超えることもあまりありません(少なくとも、平成16年度以降は同じような傾向が見られる)。

つまり、同試験は、例年、概ね20%台で推移していることになり、10人中7~8人は不合格となっているという現状を踏まえると、決して楽な試験ではないことがうかがえます。

さらに合格ライン(60点満点)に注目すると、ある特徴が見えてきます。

ご覧のように、同試験は合格ラインが変動する相対評価試験(採点が終了した後、合格ラインを決める)ですが、これまでの基準点を振り返ってみると、どうも合格率がだいたい25~30%前後で落ち着くように調整している節があります。

また、ここ数年は1年置きに合格率がアップダウンしている点も興味深いところで、合格者数が毎年一定数(1,200~1,400人程度?)になるよう基準点を調節しているという見方もできそうです。

いずれにせよ、過去の合格ラインを見る限り、7割程度の得点をコンスタントに稼ぐ実力が身に付いていないと合格が厳しい試験であることは間違いありません。

まずは、こちらの資料をご覧ください。

| \ | 平成24年度 (第38回) |

平成29年度 (第43回) |

|||

| 正誤問題 | ○ | 13問 | 21% | 9問 | 15% |

| × | 32問 | 53% | 39問 | 65% | |

| 計算問題 | 4問 | 7% | 3問 | 5% | |

| 組合せ問題 | 4問 | 7% | --- | --- | |

| 穴埋め組合せ問題 | 7問 | 12% | 9問 | 15% | |

特に同試験における正誤問題の出題率は非常に高く、例年、全体の約70~80%を占めますが、平成29年度試験においては「不適当なもの」を選ばせる問題が目立ちました(全体の65%)。

| 例1】平成24年度:正誤問題 次は、汚泥性状と脱水性の関係について述べたものです。最も適当なものはどれですか。 (1)TS( 蒸発残留物) は、一般的に低い方が脱水性が良い。 (2)Mアルカリ度は、一般的に高い方が脱水性が良い。 (3)VTS(強熱減量)は、一般的に高い方が脱水性が良い。 (4)粗浮遊物は、一般的に多いほど脱水性が良い。 例2】平成29年度:正誤問題 次は、下水道事業に関する事項を示したものです。下水道法に規定する公共下水道に係る事業計画に定めるべき事項として最も不適切なものはどれですか。 (1)内水による浸水が想定される区域 (2)排水施設の配置、構造及び能力並びに点検の方法及び頻度 (3)終末処理場以外の処理施設を設ける場合には、その配置、構造及び能力 (4)工事の着手及び完成の予定年月日 |

参考までに、例題(過去問)を挙げてみますが、ご覧のように、同試験は一定のサイクルで似たような問題(類似問題)が出題されていることが分かっていただけるはずです。

| 例3】平成29年度:問7 次は、においの原因となる物質を示したものです。悪臭防止法に規定する特定悪臭物質として最も不適当なものはどれですか。 (1)アンモニア (2)ベンゼン (3)硫化水素 (4)メチルメルカプタン 例4】平成24年度:問6 次は、悪臭防止法に規定する特定悪臭物質について述べたものです。最も不適当なものはどれですか。 (1)アンモニア (2)ベンゼン (3)硫化水素 (4)メチルメルカプタン |

また、同試験は基本的にどの分野も広く浅い知識が求められているので、過去問をベースに用語や数値、法規などの基礎知識をまずはしっかりと押え、解らなかった問題はテキストなどで確認していくオーソドックスな勉強法が有効です。

| 例5】組合せ問題 次は、下水処理における水質試験項目とその内容を示したものです。項目と内容の組合せとして最も適当なものはどれですか。 項目 内容 (1)アルカリ度 中和するときに水中や汚泥中の水酸化ナトリウムの消費される量をいう。 (2)塩化物イオン 水中に存在する遊離形有効塩素をいう。 (3)C-BOD 硝化を抑制した生物化学的酸素要求量をいう。 (4)よう素消費量 不安定な有機物等の酸化性物質によって消費されるよう素量をいう。 例6】穴埋め組合せ問題 次は、塩素消毒施設について述べたものです。[ ]内にあてはまる語句の組合せとして最も適切なものはどれですか。 塩素消毒施設は、処理水に次亜塩素酸ナトリウム等の塩素剤を注入することにより、処理水を消毒するものである。塩素の注入量は、大腸菌群数が1c㎥あたり[ ]個以下になるように調節する。大腸菌群数を所定の水準まで下げるための塩素量は、接触時間、温度又は水質等に左右されるので、処理場ごとに適時測定するのがよいが、一般に、二次処理水に対する注入率は[ ]mg/l程度である。 A B (1)3,000 2~4 (2)3,000 200~400 (3)30,000 2~4 (4)30,000 200~400 |

つまり、難易度は決して高くないということです。

| 例7】計算問題 次は、汚泥容量指標(SVI)を示したものです。下記条件から求めたSVIとして最も適切なものはどれですか。ただし、MLSSは反応タンク混合液の浮遊物質、SVは汚泥沈殿率である。 MLSS濃度 2,000mg/L SV 50% (1)150ml/g (2)250ml/g (3)350ml/g (4)450ml/g |

その他、救急措置などに関する問題も出題されている(中には一般常識があれば解けてしまうような問題もある)ので、過去に出題されたことがある問題で知らない単語や分からない知識がある場合は、テキストなどを読み返して押えておきましょう。

| 例8】救急措置に関する問題 次は、皮膚が破れたときの救急措置について述べたものです。最も不適切なものはどれですか。 (1)傷の中の不潔物は、取りにくいものがあっても、そのままにしないでとりのぞく。 (2)細菌が入っているものと考え、よく消毒した指で傷の周辺2~3cm程度の幅に消毒液等を塗り感染を防ぐ。 (3)使用する紙、手ぬぐい、布片及び指は、必ず消毒する。 (4)軽い出血は、細菌を流す作用をするので、無理に止血しない。 |

そのためには、どの部分が正しく、どこが間違っているのか、それぞれの選択肢をひとつひとつ確認し、どのような視点(角度)で聞かれても対処できるようにしておくことが大切です。