そんな中、2004年に行われた第1回試験から受験者数で常にトップに君臨し続けているご当地検定があります。

それが京都商工会議所が主催する「京都・観光文化検定(通称:京都検定)」です。

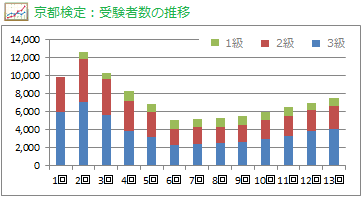

一時期、京都検定も受験者の減少に歯止めがかかりませんでしたが、様々な広報活動や工夫が功を奏したようで、今では7年連続で受験者数が上昇しており、見事なV字回復をみせています。

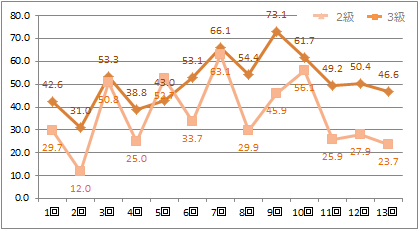

また、試験時間や問題数、合格基準、公式テキストからの出題が中心になるという点においても両試験に違いは見られませんが、過去の試験結果を振り返ってみると、合格率は2級の方が平均して低い水準で推移していることが下記グラフから分かっていただけるはずです。

| \ | 2級 | 3級 |

| 出題範囲 | 公式テキストから70%以上 | 公式テキストから90%以上 |

| 合格基準 | 満点の70%以上の得点 | |

そのため、2級の合格を確実なものとするためには、公式テキストや過去問題以外の知識が不可欠なのですが、この公式テキスト以外からの出題というのが曲者で、問題によっては重箱の隅をつつくようなマニアックな難問・奇問が出題されており、思うように得点に結びつかないこともあるようです。

たとえば、第13回(2016年)京都検定2級試験では、次のような問題が出題されました。

問:平成28年(2016)9月、狂言の茂山千五郎家では( )が十四世千五郎を襲名した。 (ア)茂山正乕(しげやま まさとら) (イ)茂山正義 (ウ)茂山正邦 (エ)茂山正重 問:京都五花街の踊りでは、フィナーレに主催歌舞会の名が入った曲目が用いられており、「祇園をどり」には( )が用いられる。 (ア)祇園小唄 (イ)宮川音頭 (ウ)上七軒夜曲 (エ)祇園東小唄 問:京都には近鉄「東寺」駅のように、沿線の神社や寺院の名前を用いた駅名が数多くある。次のうち、駅名として用いられている寺院はどれか。 (ア)妙法院 (イ)鹿王院(ろくおういん) (ウ)二尊院 エ)退蔵院 【第13回 京都検定より抜粋】

|

では、3級試験の方は具体的にどのような内容の問題が出題されているのかというと、下記に示す出題例のように、基本的に京都圏内では常識レベルの知識であったり、公式テキストさえ押えておけば大抵は答えられるような問題が多いといえるでしょう。

平安京は「四神相応之地」に造られたといわれるが、東方を守護する神獣はどれか。 (ア)玄武 (イ)朱雀 (ウ)青竜 (エ)白虎 【第12回 京都検定より抜粋】

京ことばの「よーけ」の意味は何か。 (ア)しんどい (イ)悪ふざけ (ウ)差し支えない (エ)たくさん 【第13回 京都検定より抜粋】

|

問:京都唯一の歌舞伎劇場である南座が耐震工事のため休館したことに伴って、平成28年(2016)の顔見世興行はどこで行われたか。 (ア)弥生会館 (イ)祇園甲部歌舞練場 (ウ)先斗町歌舞練場 (エ)京都劇場 問:日本画や文化財の彩色修復などに用いられる白色の顔料を「胡粉(こふん)」といい、最近ではネイルの色彩にも使われるようになり、天然素材として女性にも人気がある。この粉はどんな材料から作られているか。 (ア)貝殻 (イ)白壇(びゃくだん) (ウ)柘植(つげ) (エ)ハゼの実 【第13回 京都検定より抜粋】

|

2級・3級がすべて四肢択一のマークシート形式であるのに対し、1級はすべて記述式問題として出題されますが、問題の一部は150~200次程度の小論文として出題されるので、漢字間違い(忘れ)などのケアレスミスが起こりやすかったり、指示された文字数で論文を書き上げる文章力なども求められるため、非常に難易度の高い試験内容となっています(1級の受験者データについては合格率の推移からみた試験の特徴をご覧ください)。

さらに、注目すべきは合格基準で、下位級よりも10%高い満点の80%以上の得点が必要となります。

参考までに過去(例:第13回試験)の配点比率をまとめてみると、下記表のようになりますが、ご覧のように小論文が全体(150点満点)の20%(30点)を占めているため、小論文がまったく書けないとそれだけで合格が大きく遠のいてしまいます(指定された字数に足りない(またはオーバー)と0点という意見もあるようですが、それさえ守って適切な文章を書けば部分点はもらえるらしい…)。

| 分野(テーマ) | 問題数 | 配点 | |

| 記述式 | 1 | 10問 | 各2点(20点) |

| 2 | 10問 | 各2点(20点) | |

| 3 | 10問 | 各2点(20点) | |

| 4 | 10問 | 各2点(20点) | |

| 5 | 10問 | 各2点(20点) | |

| 6 | 5問 | 各2点(10点) | |

| 7 | 5問 | 各2点(10点) | |

| 小論文 | 8 | 1問 | 10点 |

| 9 | 1問 | 10点 | |

| 10 | 1問 | 10点 | |

| 合計 | 63問 | 150点満点 | |

※補足:内容の良し悪しは別として、京都検定に係わっている方の書籍(一例を挙げると、森谷剋久著の『京都を楽しむ地名・歴史事典』など(ただし、今後も役立つとは限らない))などは試験に役立つ場合も多い。

そのため、京都が好きで月1ペースで訪問しているような2級合格者でも、1級に合格する自信はないという方はかなり多いようで、下位級とは次元の異なる難関試験とされています。

では、1級に合格する方というのは、具体的にどれくらいの知識を持っているのかというと、あくまで参考程度にしかなりませんが、イメージ的には、年間数十回以上足を運び(日数としては概ね1ヵ月以上)、地元民でも足を運ばないような場所に訪れ、その都度、ガイドやパンフレットなどで確認するくらい京都愛に溢れているマニア、つまり、それくらい貪欲な意気込みがないと合格するだけの膨大な知識は得られないだろうと考える人もいるくらいなので、日頃から京都に関心を持つ(京都新聞などの地方紙や関連書籍などは要チェック!)のはもちろん、かつ、相当な勉強量が必要になることだけは間違いありません。

問:豊臣秀吉は方広寺大仏殿の建投のために、現在の五条大橋の位置に橋を架け替えた。現在の五条通は平安京のどの小路にあたるか。 → 解答:六条坊門小路 【第11回 京都検定より抜粋】

問:葵祭に際して下鴨神社に神霊を迎える御蔭祭の途中、糺の森で神馬に乗った神霊に向かい東游の舞楽奉納などが行われる神事を何というか。 → 解答:切芝神事 【第12回 京都検定より抜粋】

問:平等院の鳳凰堂中堂内部の長押上の小壁に掛けられており、鳳翔館に保存されているものも合わせて現存する52躯が国宝に指定されている仏像彫刻は何か。 → 解答:雲中供養菩薩像 【第13回 京都検定より抜粋】

問:西陣織について150字以上200字以内の文章で書きなさい。 (「西陣織の起源と考えられる朝廷織部司の後身にあたる織手同業者組織の名称」、「応仁の乱で西陣の名の由来となる西軍を率いた人物」、「徳川政権の産業保護によって保有した高機の推定台数」、「西陣織業者が織物の神を祀った今宮神社の末社」、「大正初期に展示即売施設として建てられた旧西陣織物館(現京都市考古資料館)を設計した人物」を必ず含むこと) 【第12回 京都検定より抜粋(小論文)】

問:伊藤若冲について150字以上、200字以内の文章で書きなさい。 (「実家の家業」、「特に好んで描いた動物」、「現在は御物となっている相国寺に奉納した代表作」、「『若冲筆投げの間』と呼ばれる方丈がある寺院」、「今年(平成28年)若冲の原画をもとに見送を新調した祇園祭の鉾の名称」を必ず含むこと) 【第13回 京都検定より抜粋(小論文)】

|