同協会が設けた独自の審査基準に基づいて合否判定が行われる民間資格なので、知名度はそれほど高くありませんが、文字通り、年金に関する相談や助言、指導に関する一定の能力が身に付いているかどうかを客観的に判定するスキルアップ試験なので、金融業界からの関心は高く、昇進条件のひとつにしていたり、職員研修の一環としして取り入れている金融機関も少なくありません。

そのため、金融機関に勤める職員の間では、年金アドバイザーを含めた銀行業務検定の認知度は高く、毎年多くの受験者がチャレンジ(年間受験者数は20万人以上)していますが、ここでは年金・シニア分野の試験種目となっている年金アドバイザーの試験結果を分析し、階級別の合格率や合格点、試験の特徴についてまとめています(関連記事:法務分野の合格率)。

年金実務の対応能力を向上させるスキルアップ目的で同試験の合格を目指している方は、試験対策を始める前に少し参考にしてみてはいかがでしょうか。

| 資格区分 | 民間資格 |

| 受検資格 | 特になし |

| 試験日 | 2級・4級:年1回(3月)/ 3級:年2回(3月・10月) |

| 試験手数料 | 2級:6,480円 / 3級:4,320円 / 4級:3,240円 |

| 試験会場 | 全国各地 |

| 試験時間 | 2級:180分 / 3級:150分 / 4級:90分 |

| 試験形式 | 2級:記述式(10題) 3級:五答択一式(30問)事例付き五答択一式(10事例20問) 4級:三答択一式(50問) |

| 試験範囲 | 2級:社会保険制度の概要・沿革 / 公的年金制度の仕組み / 年金給付と支給要件・年金額計算 / 企業年金・個人年金の仕組み / 雇用・医療・介護保険制度

/ 年金・退職一時金の税金 / 年金相談とその対応の仕方…その他 3級:わが国の社会保険制度とその仕組み / 年金制度とその仕組み / 年金給付の種類と支給要件 / 企業年金個人年金の仕組みの要点 / 裁定請求手続きと年金受給者の手続き …その他 4級:年金の基礎 / 老齢給付 / 障害・遺族給付 / セールス・その他 |

| 合格基準 | 満点の60%以上(試験委員会にて最終決定) |

| 合格率 | 2級:22.79% 3級:35.88% 4種:62.53%(第136回) |

| 問合せ先 | 銀行業務検定協会 〒162-8486 東京都新宿区市谷本村町3-21 TEL:03-3267-4821(検定試験運営センター) |

| \ | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 | |

| H27 | 130回 (3月) |

2,949 | 2,242 | 616 | 27.48% | 60点 |

| H28 | 133回 (3月) |

2,523 | 1,903 | 429 | 22.54% | 60点 |

| H29 | 136回 (3月) |

2,182 | 1,676 | 382 | 22.79% | 60点 |

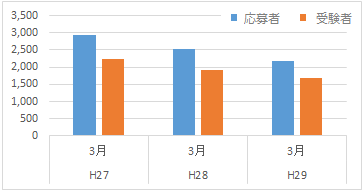

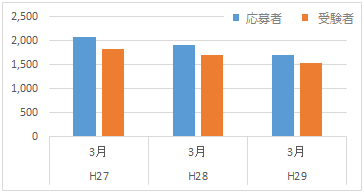

まずは応募者数と受験者数をグラフ化した資料をご覧ください。

ちなみに、応募者とは受験申込みの手続きを行った申込者のことで、実際に本試験を受けた受験者は、例年、応募者の75%前後で推移しており、思いのほか本試験をドタキャンする受験者は多いようです(資格試験にもよりますが、受験率75%は低い方…)。

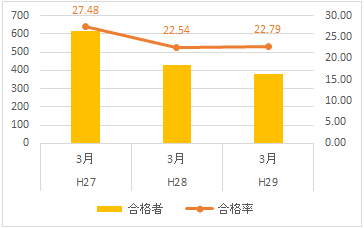

一方、試験の合格率はというと、2級は年金アドバイザーの最高峰ということもあってか、30%を下回る低い水準で推移しています。

2級の合格率が低い背景には、下位級とは違い記述式問題が出題されることが少なからず影響していると考えられますが、応用力がないと対処できない問題も目立つため、理解力を中心としたバランスの良い学習が求められます。

なお、年金アドバイザー試験の合格基準となる合格点の最終決定権は試験委員会にありますが、過去の試験結果を振り返ってみると、特に大幅に変動したことはないため、よほど(あまりにも難問奇問が多く、合格率が極めて低くなってしまう…など)のことがない限り、おそらく今後も大きな変化はないことが予想されます。

| \ | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 | |

| H26 | 129回 (10月) |

14,741 | 12,391 | 4,146 | 33.46% | 60点 |

| H27 | 130回 (3月) |

14,405 | 11,960 | 4,606 | 38.51% | 60点 |

| 132回 (10月) |

13,227 | 11,330 | 4,967 | 43.84% | 60点 | |

| H28 | 133回 (3月) |

12,593 | 10,476 | 3,252 | 31.04% | 60点 |

| 135回 (10月) |

10,928 | 9,140 | 3,458 | 37.83% | 60点 | |

| H29 | 136回 (3月) |

11,129 | 9,220 | 3,308 | 35.88% | 60点 |

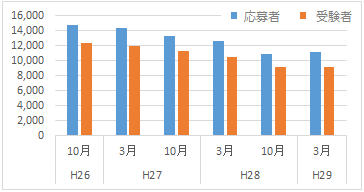

まずは、応募者数と受験者数に関する推移グラフをご覧ください。

しかし、第136回試験(平成29年度)では、微増(応募者:201人増)とはいえ増加に転じたため、今後の動向に注目したいところです。

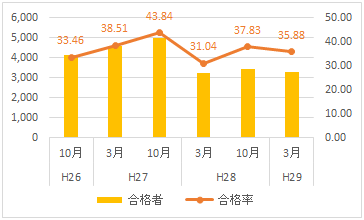

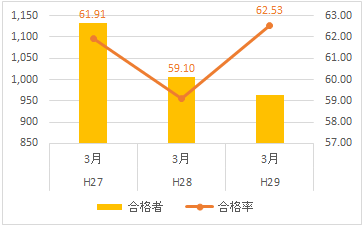

次にこちらの資料をご覧ください。

強いて気になる点を挙げると、第133回試験(平成28年度)の合格率が前年度に比べて大幅に落ち込んでいる(-12.8ポイント)点ですが、これは類似テーマの問題が2年ぶりに出題されるなどしたため、対策が不十分であったために合格基準(合格点)を満たすことができなかった受験者が多かったのではないかと推測されます。

3級は2級試験のような記述式ではなく、五答択一式のマークシート試験であり、類似問題も出題されやすいため、本試験で狙われやすいポイントはある程度絞ることができます。

そのため、独学でも十分に合格可能な試験なので、過去問(少なくとも2~3年分)を中心にしっかりと学習しておくことが大切です。

さらに合格基準の方を分析してみると、合格率が低かった第133回試験(平成28年度)においても調整は見られなかったため、よほどのことがない限り、60点以上という合格点は今後もおそらく大きな変動はないことが予想されます。

| \ | 応募者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 合格点 | |

| H27 | 130回 (3月) |

2,070 | 1,830 | 1,133 | 61.91% | 60点 |

| H28 | 133回 (3月) |

1,918 | 1,704 | 1,007 | 59.10% | 60点 |

| H29 | 136回 (3月) |

1,696 | 1,540 | 963 | 62.53% | 60点 |

ただ興味深いのは受験率で、どちらかというと低い受験率であった2級(75%前後)に比べると、4級は平均して高い受験率(90%前後)で推移しています(つまり、ドタキャンが少ない)。

一方、試験の合格率はというと、下記に示すグラフからも見てとれるように、4級の合格率は上位級に比べて飛躍的に上昇しており、例年60%前後で推移しています(過去3回分の平均値:61.18%)。

そもそも、合格率が60%を超えてくるような検定試験で不合格になるような場合は、単純に勉強不足が原因と考えられるため、3級と同様、過去問を中心にしっかりと基礎固めを行った上で本試験に望めば、必ず合格できる試験であることは間違いありません。

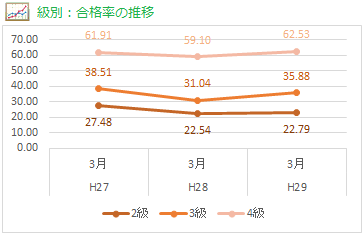

最後に、参考までに年金アドバイザー試験の合格率を階級別(3月試験のみ)に比較してみました。

特に4級の合格率は上位級に比べると極めて高く、取得後も特にこれといって就職や昇進で有利に働くようなことはないため、3級から挑戦する受験者も多いようですが、3級は合格率こそ4級と大きな開きはあるものの、問題の難易度に合格率ほどの差はありまん。

したがって、過去問を中心に本試験で狙われやすいポイントをしっかり押えて本試験に望めば、独学でも十分合格は可能と考えられます。