ところが、現実はマークシート方式の択一式問題として出題されます。

そのため、ある程度まとまった文章を書く能力や得点に結びつけるためのテクニックが求められる論述式試験に比べると、解答用紙を黒く塗りつぶすだけでよいマークシート試験は、大勢の人が非常に受けやすい印象を持つため、学習スタイルをどうするかで迷ってしまうようです。

つまり、わざわざ高い費用を払ってまで専門講座を利用しなくても、市販教材を使った独学でもなんとかなるのではないか・・・!?

実際、ネット掲示板などでは、管理業務主任者試験は独学でも合格できる試験なのか?といった質問を投げかけるユーザーもいますが、結論から言ってしまうと、不動産鑑定士や司法書士のような超難関試験とは違って、独学(知識ゼロのビギナー受験者も含む)でも十分合格が狙える試験である!といってまず間違いないでしょう。

その理由は、やはり皆さんが感じているように、択一式(しかも、5択ではなく4択)の完全マークシート方式であるという点が大部分を占めますが、他にも足切りラインがないことや、概ね7割程度の正解で合格できる点、そして、近年は管理業務主任者試験に関する市販テキストや問題集の数が数年前に比べて充実してきたため、独学でも勉強しやすい環境が整いつつあるという点などが大きく関係しています。

|

しかし、基本的にはと付け加えているように、独学に不向きな受験者がいるのも確かです。

そこで、管理業務主任者試験を独学で合格する人は、いったいどのような試験対策を行っているのか、その勉強方法についてまとめておきます。

| 独学で試験勉強を始めた方が、志半ばで挫折してしまう一番の原因は、勉強がつまらない!と感じてしまうことです。 つまり、テキストや問題集を見ても何を言ってるのかさっぱりわからない・・・すると、当然、勉強が苦痛でしかなくなってくるため、しだいに机に寄り付かなくなり、試験などどうでもよくなってしまうというパターンです。 このパターンは、そもそも資格取得の目的や動機が中途半端であることも原因なのですが、実は勉強の取り組み方にも問題があります。 つまり、独学の場合は、スタートが肝心なのです。 |

管理業務主任者試験は、前ほどではありませんが、過去に出された問題が繰り返し出される傾向も強いため、過去問をベースに試験勉強を始めた方が効率的だと言う人もいますが、この勉強法は、あくまである程度専門知識がある方に薦められる中級者以上向けの勉強法です。

したがって、基礎知識さえもほとんど持たないビギナー受験者が、いきなり過去問から手を付けたところで、さっぱり理解できないので、過去問から始めてしまうと、人によってはかえってモチベーションを下げてしまう恐れがあります。

特に管理業務主任者試験は民法や区分所有法、マン管適正化法といった法知識を問う問題が多数出題されていますが、法令は独特の言い回しであったり、とっつきにくさがあるので、ある程度慣れるまでには時間がかかるものです。

そんな問題ばかりが出題される過去問を、何の知識もないビギナー受験者がテキストも読まずにいきなり解いて解説文を読んだところで、大半の方は理解できるはずがありません。

そのため、ビギナー受験者と受験経験者等の中級者以上の実力を持った方が取るべき勉強法は異なってくるということをまずは押えておくべきです。

では、具体的には、どのような勉強法で試験対策を行うべきなのか?

それぞれの受験者が取るべきお勧めの勉強法を、ひとつ紹介しておきます。

※ 注:偉そうに言たものの、ここで紹介する勉強法で取り組まなければ管理業務主任者試験に合格することはできない!というわけではありません。あくまで1つの方法に過ぎないので、自分には合わないと感じた方は、無理に実践するのではなく、別の勉強法を考えてみてください。ただし、どうやって勉強したらいいのか分からないという方は、下記に紹介する勉強法を参考にしてみてください。

ここで言う〝ビギナー〟とは、民法や区分所有法といった法律を今までほとんど勉強した経験がない方や、法学部出身ではあるものの、マークシート形式の資格試験(ただし、宅建やマンション管理士試験のような、管理業務主任者試験と関連背のある資格試験であること)にチャレンジしたことがないような方が対象です。

先にも説明したように、ビギナー受験者がいきなり過去問を解いたところで、大半の方はあまり得るものはありません。

なぜなら、試験に関する専門知識はほとんどない状態なので、得意不得意分野を見極める以前の問題だからです。

また、過去問を解けば、どんな分野から出題されるのか全体像が分かる!といった意見もありますが、管理業務主任者試験で出題される試験範囲や全体像を知りたいのであれば、ビギナー受験者は、テキストの目次を確認してしまった方が早いし、何より簡潔に書かれています。

では、独学のビギナー受験者はいったい何から始めればよいのか?ということになりますが、それはやはり基本書となるテキストを、まず最初に読むことです。

途中で意味の分からない用語やルール(規定)などがいくつも出てくると思いますが、そこで立ち止まらずに、とにかく一度、最初から最後まで深く考えずに通読してください。

意味は分からなくても、基本書を一度読み切ってしまうことで、管理業務主任者試験で出題される法令や知識がどんなものか、おぼろげながら把握できるはずです。

それが終わったら、次は分野ごとの学習に取り掛かります。

その際、必要になってくる教材が問題集ですが、市販されている管理業務主任者試験用の問題集は、大きく分けると年度別、分野別、予想(模擬)問題集の3種類に分けることができるので、ビギナー受験者の方は、まず分野別問題集(ただし、薄っぺらい問題の収録数が少ないものは×)を用意してください。

テキストと分野別問題集を用意したら、文字通り、分野ごとに勉強を始めていくわけですが、管理業務主任者試験は出題範囲がとても【参考:難易度の分析ページ】広いので、ビギナー受験者の方が独学で勉強を始める場合、いったいどの分野から手を付けたらよいのか迷ってしまうかもしれません。

しかし、ビギナー受験者が、まず最初に取り掛かるべき分野は〝民法・区分所有法〟です。

それはなぜかというと、管理業務主任者試験において、民法・区分所有法に関する問題は非常に多いため、この分野の理解なくして試験に合格することはまず望めないからです。

また、他の分野との関連性も強いため、最初に民法・区分所有法をある程度マスターしておくと、他分野を勉強する際に、比較的スムーズに学習が進むので、法律の勉強を一度もしたことがない文系のビギナー受験者にとっては、やや難解なところではありますが、試験に合格するためには絶対に避けては通れない分野なので、後回しにせず、最初にしっかりと取り組んでおくべき分野と言えます。

| さて、独学における分野別の勉強方法ですが、まずは一度、テキストをサラッと読みます。 一度、流し読みしたら、今度は書かれている説明を頭にイメージ(あるいはノートに図を書く)しながら、再度、ゆっくりと読み進めていきましょう。 特に民法は単に条文を暗記するだけでは意味がない理解力重視の知識も多いので、この辺は、ゆっくりと腰を据えて取り組んで下さい。 そして、テキストを2度読んだところで、ここで分野別問題集に取り掛かります。 おそらく、まだ解けない問題の方が多いかと思われますが、設問文や選択肢に意味のわからない用語や文章が出てきたら、その都度必ずテキストに戻って知識の確認をしてください。 |

独学における分野ごとの勉強法の基本は、この繰り返し(反復学習)です。

そして、この反復学習で問題の意味が6~7割程度理解できるようになったら(もし、まだ5割も理解できていないと感じたら、できるよになるまで何度も繰り返す)、次の分野に進み、この反復学習を、すべての試験範囲の分野が終わるまで繰り返して下さい。

全分野をやり終え、だいたい6~7割は理解できるようになったら、ここで初めて年度別の問題集を使用します。

そして、時間は特に気にしなくていい(解答スピードは問題慣れすることで、自然とアップします)ので、まずは、5年分の過去問を解答を見ずに解いて採点します。

分野別の勉強を一通り終えており、それなりに知識は身に付いているはずなので、合格ラインには届かなくても、設問や選択肢の意味は、ある程度理解できるはずです。

もし仮に、問題の設問の意味がほとんどわからない、採点しても得点が3割にも満たない(点数は芳しくなくても、消去法で2択程度にまで絞れているのであれば、後一歩のところまで来ているので問題なし!)ということであれば、まだ過去問に取り掛かるには不十分な知識しかないので、再度、分野別の反復練習に戻ってください。

注:理由はいくつか考えられますが、使用している問題集が薄っぺらく、解く問題の量が少なすぎたり、本当はまだ十分に理解していないのに、十分に理解しているつもりで、先走っていることなどが考えられます。

数年分の年度別の過去問題を解いて採点をし、今の実力が分かったら、自分の弱点を客観的に見ることができるはずです。

管理業務主任者試験は足切りラインはなく、総合点で合否判定を行います。

また、合格基準点は、過去のラインを振り返る限り、約7割の得点がひとつの目安となるので、受験者はひとまず35点の得点が安定して取れるような実力を身に付けなければなりません。

本試験における分野別の配点内訳は概ね次のような感じなので、このデータを基に、自分は今後、どの分野での得点アップが見込めそうかを分析します。

| 民法・区分所有法 | 20問前後 | 都市計画法・建築基準法 | 2~3問前後 |

| 修繕・維持関連 | 10問前後 | 会計・税務・簿記 | 2~3問前後 |

| 管理規約・委託契約 | 7~8問前後 | 設備関連法(消防法・水道法など) | 2問前後 |

| マン管適正化法・指針 | 5問 | 宅建業・不動産登記法 | 1~2問前後 |

以上が、ビギナー受験者が独学で取り組むべき基本的な勉強法の流れになります。

ちなみに、法学部出のような、法律をそこそこ勉強したことのある方も、一見、問題なさそうにみえますが、管理業務主任者試験に出題される法令は、民法だけでなく、マンション管理適正化法やマンション建替え円滑化法、宅建業法、建築基準法といった、業界関係者以外には、あまり馴染みのない特殊な専門法令が多数試験範囲に含まれているので、この種の専門法令にあまり馴染みがないようなら、やはりビギナー受験者と同じ勉強法をとった方が学習はスムーズに進むかもしれませんので、その辺は自分のやりやすい方を選択してください。

そのため、まずは年度別の過去問題をいきなり解いて、自分の得意科目と不得意科目を見極めたうえで、先に説明したような方法で、得点の伸ばせそうな分野から取りかかると効率よく勉強ができるはずです。

そのため、市販の管理業務主任者試験対策向けの教材は以前よりも増え、最近は独学でも使いやすテキストや問題集が充実してきています。

そこで、それらの市販教材を使って独学で学習するには、いったいどのような使い方をしたらよいのでしょう。

参考までに、最も典型的な学習方法をひとつ紹介しておくので、市販教材の使い方や勉強法で迷っている方は、少し参考にしてみてください。

| |

|||||||

|

|

|

|||||

| インプット | まず最初に、自分が使いやすいと思えたテキスト(あまり薄っぺらいものではダメ!)を1冊購入し、1度通読する。途中、内容が理解できなくてもそれはそれで構わない。(とりあえず、おぼろげでもいいから試験範囲の全体像を把握することが大切!) |

| アウトプット | 問題に取り掛かるとともに、理解できなかった論点は基本書に戻り、知識の定着・再確認を図る(以後、試験範囲すべてが終わるまで、この繰り返し)。なお、問題に取り掛かる際には、大きく2タイプに分けることができる。 タイプ1:分野別に問題が整理されている問題集 タイプ2:本試験と同じく、問題をそっくりそのまま収録した過去問題集 一問一答式問題などを除き、本試験と同様のマークシート形式の問題(四肢択一)を解く際は、必ず正解肢以外の選択肢もチェックし、どこに問題があるのか必ず確認すること。なぜなら、正解肢以外の選択肢は、形を変えて本試験でで問われるような重要ポイントであることも多いため、他の選択肢のどの部分が誤っている(あるいは正しい)のかを正しく理解しておくことで、関連知識をより深めることができるため、効率的に学習ができる。 |

| 総仕上げ | 試験範囲すべての知識が一通り身に付いたら、本試験同様、制限時間(2時間)を図りながら問題を解く。本番さながらの試験形態を経験しておくことで、時間配分を意識しながら、解ける問題から解いていくことに慣れておく。場合によっては、大手資格スクールなどが主催している模擬試験などを受けて、客観的な自分の実力を知っておくのも一法。 |

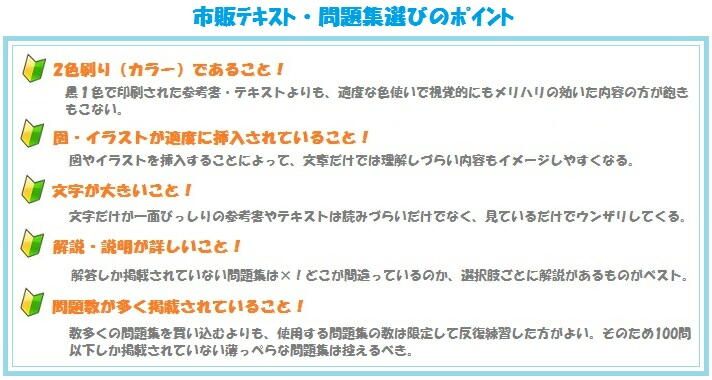

独学者にとっては特に使用するテキストや問題集選びは、これから学習する上で、非常に重要な意味をもってきます。 しかし、教材の向き不向きは個人差も大きく、好みや試験勉強開始時の知識の習熟度によって変わってくるので、一概に『●●』のテキストがよい!とは断言できません。 そこで、市販の教材選びの際には、いったいどのような点に注意を払ったらよいのか、その主なポイントについていくつか挙げておくので参考にしてみてください。 |