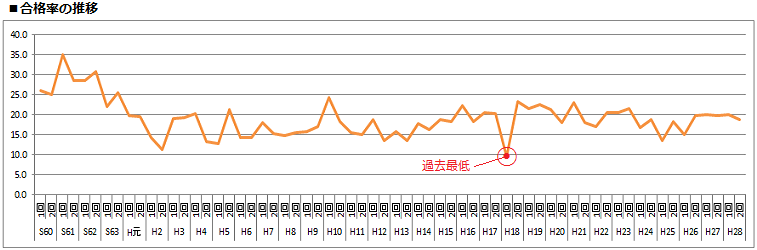

つまり、計算上は10人中2人しか合格を手にしていないわけで、そう考えると意外と難しい試験のように思えてくるのではないでしょうか。

そこで、高い受験料をできるだけ無駄にしないためにも、まずは本試験問題の特徴や難易度、出題パターンを把握するとともに、現時点における自分の実力を理解した上で、今後の学習計画を立てることが大切です。

| 《試験科目》 Ⅰ:法規 Ⅱ:伝送交換設備(又は線路設備)及び設備管理 Ⅲ:電気通信システム Ⅳ:専門的能力 |

電気通信主任技術者試験は、伝送交換主任技術者と線路主任技術者の2種類に分かれますが、どちらも試験科目は4科目で、問題はすべてマークシート式の多肢選択問題として出題されます。

試験時間については下記表のとおりですが、ご覧のとおり「午前の部」と「午後の部」とに分かれるだけでなく、非常に長い時間、机に縛られる試験となっています。

| \ | 午前の部【10:00~13:00】 | 午後の部【14:20~17:20】 | ||

| いずれか1科目のみ | Ⅰ:法規のみ | 80分 | Ⅲ:電気通信システムのみ | 80分 |

| Ⅱ:伝送交換設備(又は線路設備)及び設備管理のみ | 100分 | Ⅳ:専門的能力のみ | 100分 | |

| 2科目受験 | Ⅰ+Ⅱ | 180分 | Ⅲ+Ⅳ | 180分 |

そのため、途中、昼休み(約1時間)があるとはいえ、免除科目のない受験者にとっては長時間に及ぶ試験なので、ケアレスミスをしないよう、どれだけ集中力を切らさず最後まで問題に取り組めるかが、試験問題の難易度以前に、合否を大きく左右する鍵になってきそうです。

電気通信主任技術者試験は、試験科目によって、各問題の配点が異なってきますが、1つの空欄穴埋め問題につき2点~4点(電気通信システムのみ各問5点)の得点が割り振られています。

試験の合格ラインは、各科目ともに〝100点満点中60点以上〟となっているので、4割(40点)のミスは許されますが、配点の大きい4~5点問題を立て続けに落とすと、合格が厳しくなってくるので要注意です。

参考:平成25年度 第2回試験より

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

電気通信主任技術者試験は、合格基準点があらかじめ公表されている絶対評価試験です。

| つまり、規定の合格基準さえ満たせば、原則、合格する試験制度なので、相対評価試験のように受験者同士で競い合うことはありません。 そのため、試験問題自体の内容(難易度)によって、合格者数が大幅に変動しやすいといった特徴があり、試験問題が易しいと合格を手にする受験者が大勢出ますが、逆に試験問題の難易度が高い回に受験してしまうと合格者数も激減してしまうといった、いわば運的な要素があります。 ※ 相対評価試験とは 「受験者の上位●%」といったように成績上位の者から順に合格する試験制度のことで、単純に合格基準さえ満たせば良いという試験ではないため、受験者同士で競い合わなければならず、試験問題の難易度に合否が左右されにくい、受験者自身の本当の実力が問われることになります。 |

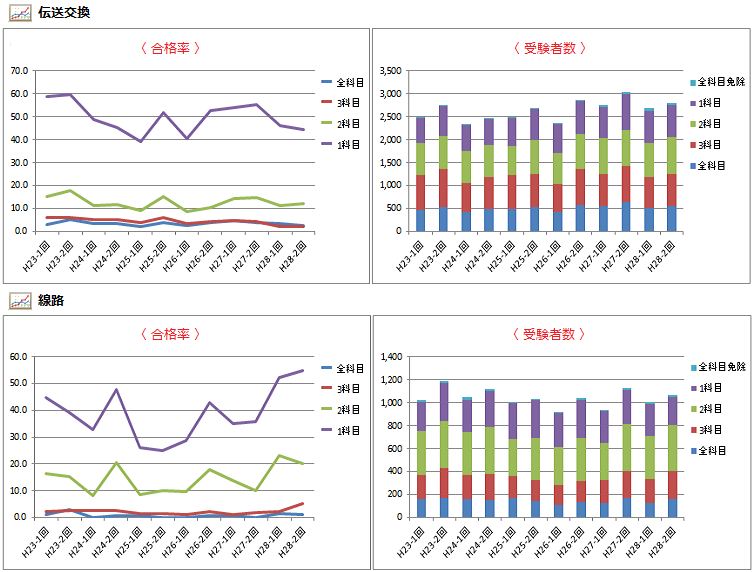

冒頭で電気通信主任技術者試験の合格率は、例年15~20%前後で推移していると説明しましたが、このデータには試験科目の一部免除者も含まれています。

つまり、全4科目を一発合格した者と試験科目の一部免除により1~3科目のみ受験して合格した者をすべて含めた上でのデータたということです。

そこで、試験科目数ごとに見ると、どのような結果になっているのか、その合格率状況を示した資料【参考:平成28年度】がこちらです。

| \ | 伝送交換 | 線路 | 全体(伝送交換+線路) | |||

| 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | 第1回 | 第2回 | |

| 全科目受験 | 510 | 549 | 129 | 160 | 639 | 709 |

| 合格率 | 3.7% | 2.6% | 1.6% | 1.3% | 3.3% | 2.3% |

| 3科目受験 | 672 | 697 | 209 | 242 | 881 | 939 |

| 合格率 | 2.2% | 2.2% | 2.4% | 5.4% | 2.3% | 3.0% |

| 2科目受験 | 752 | 813 | 370 | 400 | 1,122 | 1,213 |

| 合格率 | 11.2% | 12.2% | 23.0% | 20.0% | 15.1% | 14.8% |

| 1科目受験 | 698 | 693 | 279 | 249 | 977 | 942 |

| 合格率 | 46.1% | 44.4% | 52.3% | 55.0% | 47.9% | 47.2% |

| 全科目免除 | 46 | 40 | 15 | 12 | 61 | 52 |

この資料によると、受験する試験科目数が1つ増えるごとに、合格率の方も下がっています。

特に注目すべきは点は全科目受験のデータで、その合格率状況は非常に厳しく、全4科目を一発合格する受験者はほとんどいないことが分かります。

つまり、電気通信主任技術者試験の一発合格はかなり厳しいらしく、複数回の受験でようやく合格を手にしているという現状があるようで、各試験科目の難易度が思った以上に高く容易な試験ではないことをうかがわせます。

過去のデータを分析してみると、必ずしも安定した推移を示しているとは言い切れませんが、本試験問題のレベル(難易度)が、毎回、そこそこ同レベルになるよう努めている努力の跡は見られます。

また、電気通信主任技術者として一定水準以上の能力を受験者に求める問題を、20年以上(年2回)にも渡って出題し続けているため、問題がほぼ出尽くしている分野も少なからず見受けられます。

そのため、法規などの試験科目は、過去問を中心に勉強を進めることで、大部分の問題がカバーできる実力が身に付くはずです。

しかし、一方で通信関連技術は日々進歩しており、設備管理分野などは試験範囲が非常に広範囲にわたるため、過去に出題された類似問題も出題されてはいますが、残念ながら、それだけでは合格ラインを超えるほどの得点は稼げないようです。

| ※ ただし、計算問題(信頼度、故障率、修復率、MTBF…等)などは、頻出事項でありながら、範囲が狭く、学習しやすいので過去問などを中心に理解を深めておけば得点しやすい分野です。 また、下記に示した過去問を見ても分かるとおり、電気通信主任技術者試験は、マークシート方式とはいえ、多肢選択式問題として出題されます。 そのため、単純な択一式問題(例:次の選択肢のうち正しいものを1つ選べ…など)どに比べると選択肢の数が多く、また紛らわしい選択肢も多いので、ヤマ勘で正解肢にたどりついてしまうような試験ではないことから、択一式問題などに比べると難易度は高く感じられるはずです。 |

| 過去問:法規(H22年度 第1回試験より) 電気通信事業法に規定する「電気通信事業の登録」及び「登録の取消し」について述べた次のA~Cの文章は、【 (Ⅰ) 】。 A.電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りでない。 B.電気通信事業の登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。 (a) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 (b) 電気通信役務の種類と接続条件 (c) 電気通信設備の概要 C.総務大臣は、電気通信事業の登録を受けた者が電気通信事業法又は同法に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、電気通信事業の登録を取り消すことができる。

過去問:伝送交換設備…管理(H22年度 第1回試験より) 次の文章は、ライフサイクルにおける信頼度と故障率の概要などについて述べたものである。《 》内の(ア)~(エ)に最も適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。ただし、《 》内の同じ記号は、同じ解答を示す。(2点×4 = 8点) システムのライフサイクルにおける故障率のパターンは、故障率減少(DFR)型、故障率一定(CFR)型及び故障率増加(IFR)型に分類される。 DFRの期間は、システムの中に潜在していた設計ミス、製造工程での欠陥などの弱点がシステムの初期運用時に発生する故障率のパターンを示す時期であり、運用時間の経過とともに、故障率は減少傾向を示す。また、この故障率のパターンは、初期運用時のほかに、保全作業やシステムの《(ア)》の直後にも一時的に現れるパターンである。 CFRの期間は、デバギングにより取り除き得なかった構成部品の故障率が重なり合って、故障率は、ほぼ一定の値をとり、この時期の信頼度の分布は、一般に、《(イ)》分布を示す。このパターンにおいては、可能な限り故障率が低いこと、かつ、持続時間が長いことが望ましい。この持続時間は、一般に、《(ウ)》といわれる。 IFRの期間は、故障率が上昇傾向を示す時期であり、故障密度関数の分布は、一般に、《(エ)》分布を示す。また、システムの保全が可能であれば、故障が予測される部品を取り替えるなどの予防保全、故障した部品を取り替える事後保全などの措置を行い、故障率を一定値以下に保つことによって《(ウ)》の延伸を図ることも可能となる。 <(ア)~(エ)の解答群 >

過去問:専門的能:伝送(H22年度 第1回試験より) 次の問いの《 》内の(キ)に適したものを、下記の解答群から選び、その番号を記せ。(3点) RTP及びRTCPについて述べた次の文章のうち、誤っているものは、《(キ)》である。 <(キ)の解答群 >

|