ところが、これらの国家資格ほどではないにせよ、民各資格の中にも稀にハイレベルな問題が出題される難関試験があります。

そのひとつがアクチュアリー試験です。

アクチュアリー試験が難しいとされる理由はいくつか考えられますが、過去問題や出題パターン、出題傾向を基に、そのあたりの背景について、少し客観的に分析してみましょう。

| 試験科目 (全5科目) |

・数学 ・生保数理 ・損保数理 ・年金数理 ・会計・経済・投資理論 |

| 受験料 | 会員:7,000円 / 1科目 非会員:10,000円 / 1科目 |

| 試験時間 | 3時間 / 1科目 |

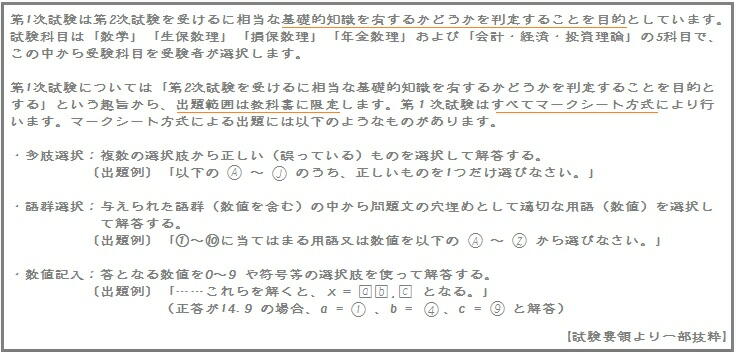

| 試験形態 | マークシート方式(多肢選択 / 語群選択 / 数値記入) |

とはいえ、試験科目によっては、合格率が10%を下回ることもあるので、基礎力が試されるとはいえ、簡単に合格できるような難易度の低い易しい問題が出題されるわけではありません。

そこで、アクチュアリー試験の第1次では、どのような問題が出題されているのか、試験科目ごとの特徴や問題レベルについて分析・考察してみたいと思います。

アクチュアリー試験の第1次を構成している5科目中、もっとも受験者数が多い試験科目ですが、合格率は他の試験科目に比べると平均して低く、難易度は高いのではないかという意見も少なくありません。

この数学科目は、大きく分けると「確率」「統計」「モデリング」の3つの分野に分かれますが、過去問を分析してみると、高校数学レベルの基礎知識で対処できる問題が目立ちます。

つまり、問題の大半が非常にハイレベルで高度な知識や複雑な計算が求められているわけではないので、高校数学の知識をしっかりと理解し身に付いてさえいれば、比較的、スムーズに取りかかれる試験科目と言えそうです。

アクチュアリーという資格には欠かせない「生保数理」ですが、一方で、アクチュアリー以外では滅多に勉強する機会がない試験科目でもあります。

数学とは違い、特に学生受験者にとって勉強がはかどらない馴染みの薄い分野ですが、出題パターンは、ある程度決まっているので、まずは本試験で狙われやすい頻出公式を覚えてしまうことが大切です。

ただし、公式を丸暗記すれば答えられるような低レベルの問題が出題されるわけではないので、本試験では応用力が求められます。

つまり、公式などを覚える際には、必ず意味や使い方(どこが重要で、どういうケースで使うのか…など)を理解するということを意識しながら問題を解くことが重要です。

試験問題自体の難易度もさることながら、勉強がしづらい、対策が立てにくいという点で受験者泣かせの試験科目とされているのが「損保数理」です。

その主な理由としては、教科書が分かりにくい、他科目に比べると、計算が多く、かつ、複雑でややこしいといったものが目立ちますが、中には本試験で出題される論点が予想できないといった声もよく聞こえてきます。

そのため、思いもよらない論点が出たため、ほとんど答えられなかったなど、問題の難易度に合否が左右されてしまうような、いわば運的な要素もあるようです。

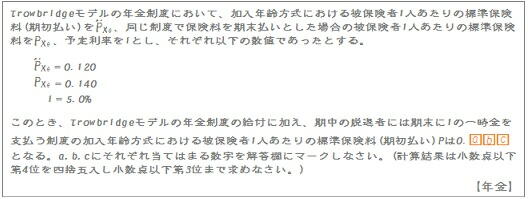

試験範囲という点においては、「生保数理」科目を先に勉強していると意外と狭く感じられる試験科目が、この「年金数理」です。

がしかし、学習範囲が狭いからといって、簡単に合格させてくれないのがアクチュアリー試験なので、問題自体は「生保数理」よりも「年金数理」の方が難しく、難易度が高いような気がすると感じている受験者も少なくありません。

「年金数理」が難しいと感じられる理由のひとつは、専門知識に対する深い理解力が求められているという点にありそうです。

学習範囲が狭い分、あらゆる角度から問題を出されるので、非常に応用力が重視される傾向が強く、また指定されている教科書が1冊しかないという点も受験者の不安材料になっています。

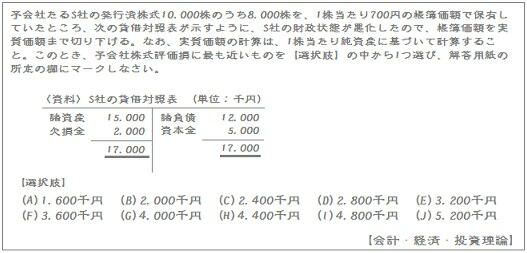

「会計・経済・投資理論」は、単純に試験範囲の知識をどれだけ拾えるかが得点を左右する試験科目といえるでしょう。

問題によっては、教科書さえしっかりとマスターしておけば、それだけで答えられるような問題も出題されており、そういう意味では、難易度的にはそれほど高いわけではなさそうです。

つまり、時間を掛ければ掛けただけ、得点に反映されやすいので、他科目に比べると合格が狙いやすい試験科目だということです。

ただ1点は、「会計」「経済」「投資理論」それぞれに最低ライン(概ね満点の40%以上の得点)が設けられていることから、極端に苦手な科目があると、何度も不合格になってしまう恐れがあるため、得意科目を伸ばすよりも、不得意科目もある程度克服するバランスの良い学習が必要になってきます。

そのため、本試験では、自ら答えを導き出したうえで、その解答に該当する数字やアルファベットをマークしていくといった作業が中心となるため、ヤマ勘で当たってしまうようなタイプのマークシート試験とは大きく異なります。

したがって、宅建のような単純な正誤問題を中心とした四肢択一式のマークシート試験などに比べると、遥かに難易度の高い難しいタイプの試験とみて間違いありません。

ただし、アクチュアリー資格試験要領によると、1次試験は「2次試験を受けるに相当な基礎的知識を有するかどうかを判定することを目的とするという趣旨から、出題範囲は教科書に限定する」とのことから、2次試験に比べると、比較的、試験対策は立てやすいといえるでしょう。

| 試験科目 (3コース) |

・生命保険コース(生保1/生保2) ・損害保険コース(損保1/損保2) ・年金コース(年金1/年金2) ※いずれか1コース(各2科目)選択 |

| 受験料 | 会員:7,000円 / 1科目 非会員:10,000円 / 1科目 |

| 試験時間 | 3時間 / 1科目 |

| 試験形態 | 記述式問題(知識問題 / 論述問題) |

アクチュアリーを目指す人は、院生や数学・物理・情報系大学出の受験者が多いようですが、一般的に、理数系出身者は、文章を書くことを苦手とする人が多いため、論述問題というだけで苦手意識をもってしまう人もいるのではないでしょうか。

|

|

①~⑤ いずれか 1科目合格 |

|

||||||||||

| 全5科目 合格 |

|

|

①~③の内 いずれか 1分野合格 |

|

|

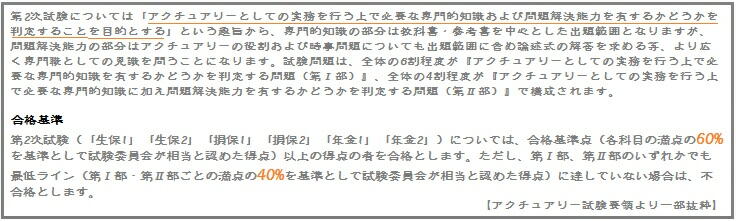

2次試験内容の構成を簡単に説明すると「知識問題(第Ⅰ部)」と「論述問題(第Ⅱ部)」とに分かれますが、アクチュアリー資格試験要領によると、次のような合格基準が定められれています。

特にアクチュアリー試験は、試験対策向けの市販教材が少ないだけでなく、過去問題や指定教科書さえマスターしておけば対処できるといった単純な問題が出題されるわけではありません。

| \ | 生保Ⅰ | 生保Ⅱ | 損保Ⅰ | 損保Ⅱ | 年金Ⅰ | 年金Ⅱ | |

| 合格基準点 | 60点 | 60点 | 60点 | 60点 | 60点 | 60点 | |

| 最低ライン | 第Ⅰ部 | 24点 | 24点 | 24点 | 24点 | 24点 | 24点 |

| 第Ⅱ部 | 16点 | 16点 | 16点 | 16点 | 16点 | 16点 | |

そのため、2次試験は、どちらかというと実務経験者向けの色合いが強く、仕事柄、日々、その手の情報が入手できる環境にある受験者の方が対策を立てやすいと言えるでしょう。

| つまり、アクチュアリー2次試験に臨む者は、いずれも既に一定レベルの高度な専門知識をもった方々であり、その受験者層の中での合格率10~20%前後の数値というのは、見かけ以上に難しいといえるでしょう。 このようなガイドが出されること自体、2次試験に対する受験者の実力不足を物語っており、試験問題の難易度の高さが伺い知れます。 |